الملحق الثقافي- د. ثائر زين الدين :

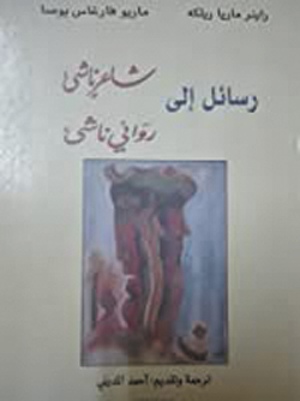

أصبحت النصوص الأدبية التي يوجهها مبدعون كبار إلى شعراء أو قصاصين أو روائيين ناشئين تحت عنوان :» رسائل إلى ……» موضوعاً أدبياً بامتياز ؛ ويعرف القارئ المتابع أن بعض الأدباء الكبار قدموا كتباً في هذا الموضوع كما فعل الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه ( 1875- 1926) في كتابهِ المهم « رسائل إلى شاعر ناشئ ٍ»، أو كما فعل بعده بسنواتٍ طوال القاص والروائي الأميركي اللاتيني ماريو فارغاس يوسا ( 1936-00 ) ، حين أصدر عام 1997 كتابه المعروف « رسائل إلى روائي ناشئ « ، وضمّنه خبرته ومعارفه في الكتابة السرديّة وقد صدر بالعربية في ثلاث ترجمات إحداها عن وزارة الثقافة السورية 2006، وبعض أولئك المبدعين اكتفوا بنص قصير نثري أو شعري كما فعل عديدٌ من الشعراء والأدباء وسأقف عند بعضهم بقدر ما يفسح لنا في المجال .

إن هذه النصوص / الرسائل ، كتباً كانت أم فصولاً أم نصوصاً مفردة إنما هي ثمارٌ ناضجة – على الأغلب – تطرحها أشجار ٌ ضاربة في الأرض والسماء، بعد أن عتقتها طويلاً وبعد أن حمّلتها عصارة حياتها وتجربتها وخبرتها في الحياة والإبداع ، وهي بصورة ٍ أو بأخرى ستقدّم النفع لجانيها ، بقدر ما تجد عنده التربة الخصبة والظرف المواتي ، وسواء كانت هذه النصوص رسائل حقيقية ؛بمعنى أن خلف كتابتها سؤال مبدع شاب ٍ يرغب في الاستفادة ، أو وهميّة ، بمعنى أن مؤلفها افترض وجود ذلك المبدع وهو يطرح عليه أسئلة مهمّة في كنِه ِ العمل الإبداعي وأسراره فأنجز جرّاء ذلك نصّاً عميقاً غنيّاً بالتجربة الفنيّة والإنسانيّة ، فالأمر سيّان !

المهم أننا أمام صفحات ٍ تقدّم صاحبها مصلوباً على سطورها ، وفي أحيان كثيرة تطرح دقائق وأسرار فن ٍ أدبي ٍ محدد كما فعل ماريو فارغاس يوسا حين جعل من رسائله تلك كتاباً عميقاً في الحديث عن دقائق العمل الروائي ابتداءً من أسئلة أولى بسيطة محيّرة مثل : « من أين تأتي القصص ؟ وكيف يتوصل القصاصون إلى أفكارهم ؟» مروراً بقوّة الإقناع في الرواية والأسلوب ومكان السرد وزمانه ومستويات الواقع، وتقانات مختلفة منها « العلب الصينية أو الدمى المتداخلة « والانتقالات والقفزات النوعيّة و الحدث المخفي ونظام الأواني المستطرقة، وصولاً إلى اعترافٍ حميمي ٍ في خاتمة الكتاب قال فيه للروائي الشاب : « لقد حاولت في تلك الرسائل أن أصف بعض الأدوات التي يستخدمها أفضل الروائيين ليضفوا على رواياتهم السحر الذي يبقي قراءهم تحت أسرهم ، وهي التقنية والشكل والخطاب والنص ، أو ما تريد أن تطلق عليها من أسماء ( متحذلقة يستطيع أي قارئ أن يتعرفها بسهولة ) ، أسماء تندمج معاً في كلٍ لا يتجزأ ، فحين تعزل الموضوع أو الأسلوب ، أو الترتيب ، أو وجهة النظر … إلخ أو بتعبير آخر ، حين تمارس تشريحاً على عمل فني ، فهو في أحسن الحالات ، نوع من الاغتيال . وما الجثة إلا بديل شاحب مضلل للوحدة الحيّة التي تتنفس وتفكّر ؛ بديل يصارع يبس الموت أو البلى . ما الذي أقصده بذلك ؟ . إنني لا أقصد بالطبع أن النقد غير ضروري وغير مجد ٍ ، فهو يستطيع على العكس من ذلك ، أن يكون دليلاً ثميناً للغاية لمؤلف ٍ ما وعالمه وطرائقه . وربما كان المقال النقدي أحياناً عملاً إبداعيا بحد ذاته ، ولا يقل عن رواية عظيمة أو قصيدة ( ………) وفي الوقت نفسه، يبدو لي من الأهمية بمكان أن أوضّح أن النقد بحدّ ذاته ،(…)، لا يقدر على الإلمام كلياً بظاهرة الإبداع وتفسيرها في جميع تفاصيلها ، فالرواية أو القصيدة الناجحة تحتوي دوماً عنصراً أو بعداً لا يقدر النقد العقلاني أبداً على الإحاطة به . ذلك أن النقد جهد يستند إلى العقل والذكاء، أما الإبداع الأدبي فهو يشتمل على عوامل أخرى ، وهي في بعض الأحيان أساسيّة في العمل – مثل الحدس، والحساسيّة، والعَرافة، وحتى الحظ – وهذه تتدخّل فيه، وتفلتُ من أدق شباك النقد الأدبي» وهنا يصل ماريو فارغاس يوسا إلى خلاصة ما أراد قوله وهو أمرٌ أجمَعَ عليه معظم من وجهّوا رسائل إلى مبدعين شباب: « هذا هو السبب في أن لا أحد يستطيع أن يُعلّم أحداً كيفَ يُبدع. وأكثر ما يمكننا فعله هو أن نتعلّم القراءة، والكتابة. أما الباقي، فعلينا أن نتعلّمه بأنفسنا : أن نتعثّر ونسقط وننهض مرّات ومرات ..» وأرى أن من الطريف هنا أن أشير إلى نتيجةٍ مُشابهةٍ إلى حدٍ ما، وصَلَ إليها ريلكهِ في رسائِلهِ التي ذكرناها حين قال للشاعر الشاب: « لا أحد يستطيع أن يمنحك العون أو النصح، لا أحد « ، وعليك أيّها الشاعر الشاب أن تعود إلى بوصلتك الداخليّة ، إلى حاجتكِ الجوانية التي تدفعك إلى الكتابة؛

يقولُ له: « اعترف لنفسكَ بنفسك: هل سأموتُ لو منعتُ من الكتابة؟ تساءل في أكثر الساعات صمتاً في ليلك: هل أنا مرغم حقاً على الكتابة؟… إذا كان الجوابُ إيجاباً..

أجل ينبغي عليَّ، فابنِ حياتك وفق هذه الضرورة « ، وكان قبل ذلك قد حذّرَهُ من الأخذ برأي النقّاد أو الالتفاتِ إليهم : « ليسَ الاهتمامُ النقدي ديدني،ثم أنهُ ليسَ أزعَجْ من كلمات النقد لفهم عمل فني، إنها لا تؤدّي سوى إلى ضروب من سوء التفاهم. « ثم يؤكد رأيه في موضع آخر من الرسائل حين يقول: « إن الأعمال الفنيّة ذات وحدة لا متناهية، وليس أنكى من النقد لمعالجتها . والمحبّة وحدها هي من يسمَح باستيعابها والعدل في حقّها « ،وهنا يبدو موقِفُهُ من النقد سلبياً إلى حدٍ بعيد، بينما رأينا يوسا أكثر موضوعيّة في تحديد دور النقد وحقله حتى أنه أخبرَ الروائي الشاب أنه في تلك اللحظة التي يحدّثُهُ فيها عن النقد والإبداع تضطجع بجوار وسادته مجموعة من الأعمال النقديّة الضرورية ويسميهّا . وإن كان يوسّا قد اعترف في خاتمة كتابه أن الإبداع لا يعلَّم ولا يلقن، فإنه في رسالتِهِ الأولى لصديقِهِ الشاب وقد أسماها « حكاية الدودة الشريطيّة « وضع بين يديهِ درراً ولآلئَ ليس إلا لقّلة قليلة من المبدعين أن يجودوا بها وذلك حين قالَ لَهُ : « ليس هناك من مبّرر لئلا تكونَ ناجحاً بالطبع، ولكنك إن ثابرتَ على الكتابةِ والنشر، فإنكَ ستكتشفُ سريعاً أن المكافآت والتأييد الجماهيري، ومبيعات الكتب، والمكانة الاجتماعيّة للكاتب؛ كل تلك المظاهر التي تتمتّع عموماً بالجاذبيّة اعتباطيّةٌ إلى حدٍ كبير .وهي تتهرب أحياناً بعناد ممن هم الأكثر جدارة بها ، في حين تطوّق وتغِرق بنعمها أولئك الذين لا يستحقونها كثيراً « ثم يتابُعُ بعد ذلك متحدثاً عما يميّز الموهبة الحقّة : « الصفة المميّزة للموهبة الأدبية ربما تكمن في أن الذين يمتلكونها يرون في ممارسة حرفتهم مكافأتهم المثلى ، وأن هذهِ الممارسة أسمى من أي شيءٍ يمكن أن يكسبوه من ثمار جهودهم ( …) إن الكاتب يحسُ في أعماق نفسه أن الكتابة هي أسمى ما حدث – أو يمكن أن يحدث له، لأن الكتابة بالنسبة إليه أفضل طريقة ممكنة للحياة ، دون اكتراث بالجوائز الاجتماعيّة أو السياسية أو الماديّة التي يمكن أن يحصل عليها من خلالها « وهذا وعيٌ نحن وجمهورنا أحوجُ ما نكون إليه ويلتقي مع آراء كثير من المبدعين الحقيقيين ، فإنجازات الكتابةِ نفسها جمالياً ومعنوياً تُسْكرُ صاحبها وتغدو أغلى لديه من كل شيء وهذا ما يقولُهُ شاعر جائزة نوبل لعام 1984 ياروسلاف سايفرت في قصيدته

« لكي تكون شاعراً « :

« اشتعلي يا شُعَلَ الكلمات

وارتفعي

حتى ولو احترقت أصابعي

إن استعارة مُدهشة أكثر قيمةً

من خاتمٍ ثمينٍ في إصبع المرء… «

برّبكم فليحاول أحدكم أن يقولَ لصناعيٍ أو صَيْرفَيٍ أو صائِغ حُلي:» إن استعارة مدهشة أو صورة جميلة في قصيدة أو رواية أثمن من خاتمٍ ذهبيٍ في الأصبع « وسترون كيفَ ينعتُ بالأبله أو المخبول ، في حين تبدو هذه الفكرة مُسلّمة عند روائيٍ أو شاعرٍ مبدع، أو عند كثيرٍ من متذوّقي الأدب والجمال!

ويتابعُ يوسا في رسالتِهِ المذكورة حديثهُ عن الكتابةِ، وكيفَ يُصبِحُ مراسلُهُ كاتباً فيؤكُدُ على ضرورة الانطلاق من جعل الكتابة مهنةً ، وطرح الحماسة الدينيّة والغرور وأوهام الجدارة الذاتيّة والاختيار من قبل الآلهة للشاعر أو المبدع جانباً ، فهذا البعد الرومانسي للمسألة لم يعد مطروحاً . ثم يقول: « إنني لا أعتقد بأن مصائر الكائنات الحيّة مبرمجة – في الرحم الذي يحملها – من القدر أومن آلهة مولعة بالأذى، توزّع الكفاءات والميول بين الأرواح الجديدة. ولست أؤمن أيضاً – كما فعلتُ ذات يوم تحت تأثير الوجوديين الفرنسيين .

– ولا سيّما سارتَر – بأن الموهبة اختيار، تعبيرٌ حرٌ عن إرادة الفرد التي تقرّر مستقبله الشخصي، إنني في الحقيقة ، بالرغم من قناعتي بأن الموهبة الأدبيّة ليست من صنع القدر، كما أنها ليست مسجلّة في مورثات الذين يصبحون كتاباً، وبالرغم من إيماني بان النظام والمثابرة يمكن أن يصنعا الموهبة أحياناً، فقد أصبح لدي اعتقاد بأنها لا يمكن أن تفسّر بلغة حُرية الاختيار وحدها حريّة الاختيار أساسية في رأيي، ولكن في مرحلة تالية فقط ، بعد ظهور ميل أولي ، فطري أو متشكلّ خلال مرحلة الطفولة أو في بداية المراهقة. وذلك الاختيار العقلاني يفيدُ في تقويتها، إلا أنه غير قادر على تكوينها من العدم.» ، وسيشرح يوسا لصاحبه أن ذلك الميل الفطري الأوّلي هو العلامة الأولى لما يمكن أن يسمى بالموهبة الأدبيّة وقد يتجلى في ميل الإنسان إلى تخيّل بشرٍ وأحوال وحكايات وكلمات تختلفُ عما يدور في محيطِهِ، ومع الزمن يوفّق قلةٌ من الناس من أصحابِ هذا الميل الفطري إلى دعم نزوعهِم أو ميلهم هذا بممارسة الإرادة التي أسماها سارتر بالاختيار، ويقرر هؤلاء في لحظة ما أن يصبحوا كتّاباً.

ثم يربط يوسا بين هذا الميل الباكر والتمرد؛ فأولئك الذين ينغمسونَ في تشكيل حيوات مختلفة عن حيواتهم إنما يعكسون بصورةٍ أدبيّة رفضهم للحياة المعاشة ، للعالم الواقعي ونقدهم له ، ورغبتهم في استبدالِهِ بإبداعات مخيّلتهم وأحلامهم، وهذا التمرّد نسبي، وقد لا يشعر به المبدعون أنفسهم، فهم « لا يتصوّرون أنفسهم في حياتهم العامة أشخاصاً يتآمرونَ في السر لتفجير العالم الذي يعيشون فيه. إن تمردهم من النوع الشديد الهدوء… «

وعليه يخلصُ يوسا إلى أن لعبة الأدب لا تخلو من خطر. فهي ثمرة عدم رضا بحياة الواقع، ومصدر لهُ في الوقت ذاته، فمن يعشْ قصة عظيمة كـ « دون كيشوت « أو مدام بوفاري « من خلال القراءة يَعُدْ إلى الحياة الواقعية بحساسيّة أكثر إرهافاً بنقائص وحدود تلك الحياة ، وحين يواجه القراءُ عالمَ الواقع بعد العودة من رحلاتهم في عالم الأدب يشعرون بتذمر ٍ قد يترجم أحياناً إلى تمرد ضد السلطة أو المؤسسة أو المعتقدات السائدة .

ولهذا السبب قامت محاكم التفتيش الإسبانية بإخضاع الأعمال الأدبية لرقابة ٍ شديدة في مستعمراتها الأميركية ، فقد كان من شأن تلك الأعمال أن تلهي الهنود عن عبادة الله، وعلى غرار محاكم التفتيش – يقول يوسا – « أظهرت الحكومات والأنظمة التي تطمح إلى ضبط حياة مواطنيها ارتياباً مماثلاً بالروايات وأخضعتها إلى ذلك النوع من التشذيب الذي تسمى الرقابة . ولم تكن تلك السلطات مخطئة في مجموعها : فكتابة القصص – التي تبدو بريئة – تمثل طريقاً لممارسة الحرية والصراع مع أولئك – المدنيين أو الدينيين – الذين يريدون خنقها . لذلك كانت الأنظمة الغاشمة أو النازية أو الدينية الأصولية والحكومات المتسلطة تضبط الأدب بإخضاعه لقيود الرقابة «

ويفضي يوسا بعد رحلة ٍ طويلة يحمل فيها صاحبه الشاب إلى أصقاع و عوالم بهيّة إلى التأكيد له أن مصير الكاتب هو مصير رجل تعيش في أحشائه برضاه طفيليّة مريعة هي الدودة الشريطية !! إنها معادل لما يمكن أن نسمّيه الولع الأدبي ، الذي سيصبح الكاتب خادماً له طوال حياته ، وعليه أن يطعمه دائماً ولا يتركه يجوع وإلا سبب له آلاماً مبرّحة كما تفعل الدودة الشريطية ، والولع الأدبي هذا ليس رياضة ً ما ، أو هواية ، أو مجرد فعّالية محبّبة تملأ وقت فراغ الكاتب ، لا إنها « مهنة جامعة مانعة ، تحتل المكانة الأولى في حياة الكاتب ، وهو خدمة يجري اختيارها بحريّة ، ولكنها تحوّل ضحاياها ( ضحاياها المحظوظين ) إلى عبيد، يصبح الأدب شغلاً شاغلاً ، شيئاً يأخذ كل وجودك ويتجاوز الساعات التي تنذرها للكتابة ، ويتسرب إلى كل ما تفعله . ذلك أن الميل الأدبي يتغذى من حياة الكاتب ، كما تتغذى الدودة من البدن الذي تغزوه ( . . . .) وبكلمات أخرى : إن الذين يجعلون من هذا العمل الساحر المسيطر مهنتهم لا يكتبون ليعيشوا ، بل يعيشون ليكتبوا « وتصبح الكتابة – على حد تعبير فلوبير – طريقة مختلفة للحياة. إن الحديث المقتضب عن كتاب ماريوفارغاس يوسا أو عن كتاب راينر ريلكه لا يغني إطلاقاً عن قراءتهما لأنهما كما قلت يقدّمانِ تجربتينِ عميقتين في الحياة والفن.

ومن الرسائل التي يمكن التوقف عندها قصيدة كتبَهَا عام 1896الشاعر الرمزي الروسي فاليري بريوسوف ( 1873 – 1924 ) بعنوان « إلى شاعرٍ شاب» وترجمتُها عن الروسية ضمن مجموعة مختاراتٍ له وللشاعرة مارينا تسفيتايفا ( 1892 – 1941 ) بداية التسعينات؛ تقولُ القصيدة:

« أيها الشابُ الشاحب، ذو النظرات الناريّة

الآن ألقي بين يديكَ وصاياي الثلاث:

تقّبل الأولى: لا تعش الحاضر،

القادم فقط – مجال الشاعِر

وتذكر الثانية: لا ترثِ لأحد،

واعشق ذاتك بلا نهاية

واحفظ الثالثة: انحنِ للفنِ فقط،

بعفويةٍ وإصرار.

أيها الشابُ الشاحب ذو النظراتِ الحائرة:

لو أنك تقبل وصاياي الثلاث،

لسقطتُ صامتاً كمحاربٍ مهزوم،

مدركاً أنني أتركُ شاعراً من بعدي»

القصيدةُ تقدّم للشاعر الشابِ ثلاث وصايا تبدو في غاية البساطة والوضوح ولكن تحقيقها هو أبعد ما يكون عن ذلك ؛ فكم من شاعر ٍ يغوص في الحاضر ومشكلاته وهمومه ورؤاه وبناه الفنية والإبداعية ولا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع ركوب أمواج المغامرة فيظل حبيس الراهن ولا يرفع بصره إلى منارات الزمن القادم ، فيموت نصّه لحظة مولده .

والوصيّة الثانية لا تعني أن يكون الشاعر سميك القلب ، ثقيل الظل ، بل تحيل بصورة ٍ ما إلى رؤية نيتشه في السوبر مان ، القادر على تخطي بشريته ، نحو الإله بهدف تحقيق ما لا يستطيع الإنسان الضعيف الصغير تحقيقه في الحياة والفن على السواء .

أما الوصيّة الثالثة فهي تدعو الشاعر ألا يحني رأسه إلا لإله الفن ؛ لأن أولئك الأرباب الماكرين لن يغفروا لمن يوزع محبته ومشاعره بينهم ، إن واحدهم لن يكون راضياً مرضياً إلا إذا أخلص المرء عبادته وخصه هو وحده بها من دون الجميع فكيف إذا كان الانحناءُ للبشر، وقد رأينا ما يوحي بذلك في حكايات الإغريق والسوريين القدماء ……….وهي وصيّة تذكّر أيضاً بما

كتبه ذات يوم شاعر روسيا الكبير ألكسندر بوشكين( 1799 – 1837) في وصف الشاعر الذي تلامس أذنه دعوة أبولو إلى التضحية المقدسة ، فيرمي جانباً حياته السابقة حين كان يغرق متخاذلاً في مشاغل عليّة القوم الباطلة وينطلق:

« كالنسر المستيقظ من النوم

فيحسّ بالوحشة في عالمه اللاهي

ويجد نفسه غريباً بين الأقاويل

ولن ينحني برأسه الفخور

على أقدام طاغية أو وثن ..

ويتولى منعزلاً ، عابساً

وقد أترعت نفسه بالقلق والأصوات ، على شاطئ البحر الُمقْفِر

أو في الغابات الفسيحة الموسوسة «

وبعد أكثر من مئة عام على رسالة فاليري بريوسوف إلى ذلك الشاعر الشاب تأتي رسالة محمود درويش ( 1941 – 2008 ) وتحت العنوان نفسه ، لكنها تبدو أكثر شمولاً وتنوعاً و معالجة لعديد من المواضيع وهي أقل مباشرة بقدر ما تستخدم المجاز والصورة ، وتحاول الابتعاد عن الوعظ إلى حد ما ، مع أن بنيتها وموضوعها لا يستطيعان الفرار من ذلك ، ولعل المأثرة الأولى لدرويش أنّه حوّل نصائحه التي كان يمكن أن تقدّم نثراً وبصورة أكثر دقّة وجلاء إلى قصيدة جميلة .

تبدأ القصيدة هكذا :

« لا تصدّق خلاصتنا ، وانسها

وابتدئ من كلامك أنت . كأنك

أول من يكتب الشعر ،

أو آخر الشعراء !

إن قرأت لنا ، فلكي لا تكون امتداداً

لأهوائنا

بل لتصحيح أخطائنا في كتاب الشقاء

لا تسل أحداً : من أنا ؟

أنت تعرف أمك ….

أما أبوك …. فأنت !»

الدعوة واضحة إذاً … إنها تنطوي على ما قاله الكثيرون من قبل نقاداً وشعراء: على الشاعر الحق ألا يقلد من سبقه ، بل عليه أن يبدع ، أن يخلق بعد أن يكون قد استوعب تجربة من سبقوه ، حتى لا يكون نصّه قفزةً في الفضاء إلى هاوية مجهولة ! وهو في هذا المقبوس يتفق مع ما قاله ريلكه في كتابه الذي أشرنا إليه – إن لم يكن قد انطلق منه – حين سأله الشاب : عمّا يكتب ؟ ومن أين يستقي مادة الشعر ؟ ، فأجابه : « …. حاول أن تقول ، كما لو كنت الإنسان الأول ، ما تراه و تعيشه وما تحب وتفتقد … قل هذا كله بصراحة وحميمية هادئة ومفعمة «

وتتتالى النصائح الصادرة عن حياة ٍ حافلة ٍ بالإبداع والمعاناة والمعرفة، والتي لا بد لها أن تترك أثراً غير قليل في نفس شاعر ٍ يشق طريقه في درب الإبداع العصي :

« إن أردت مبارزة النسر

حلّق معـــه

إن عشقت فتاة ً ، فكن أنت

لاهـــي

من يشتهي مصرعَه

. . . . . . . . .

إن أطلْت الـتأمل في وردة ٍ

لن تزحزحك العاصفةْ

أنت مثلي ، ولكن هاويتي واضحة ْ

ولك الطرق اللانهائية السر

نازلــة صاعــــدة !

. . . . . . . . . . .

ألف عصفورة ٍ في يد ٍٍ

لا تعادل عصفورة ً واحدةْ

ترتدي الشجرة ْ»

وإن كنّا قد رأينا شيئاً من التعالي والإحساس بالعظمة لدى فاليري بريوسوف في المقطع الأخير من قصيدته ، فإن درويش على العكس من ذلك تماماً ، إنه يجعل من الشاعر الشاب ندّاً له بل ويبشّره بأن أمامه الآن طرقاً لا نهائية السر من الإبداع ، في حين أن أمام درويش نفسه لم يبق إلا هاوية واضحة . . . .

وهو يكشف له أسرار الإبداع الحق ، فعشق الشاعر للمرأة ؛ ليس أي عشق . . . .

إن لم يشته الموت في الحبّ ، فلن يكتب شيئاً مهماً عنه ، وإن بقي في الوهاد وعلى السفوح مع بغاث الطير ما استطاع أن ينافس النسور والصقور؛ والفكرة مطروحة ٌ في عالم الواقع ( في الحياة) وفي عالم الإبداع على حد ٍ سواء ….

وإن اكتفى كمبدع بما يقع في يده ، أو بما يأتي بسهولة من فكر ٍ أو انجازات جمالية فسينتهي إلى الرتابة والاضمحلال والتقليديّة ، لأن أجمل الأفكار والإنجازات الإبداعية هي تلك التي لم تحققها بعد . . . هي تلك العصفورة فوق الشجرة !

ويسهب درويش في النصيحة من قلبٍ صاف ٍ لا يلوي إلا على تقديم الخير، وعصارة ما أنجزه في عالم الشعر لهذا الشاب طالب النصح :

« القصيدة في الزمن الصعب

زهر جميل على مقبرة !

المثالُ عسير المنال ،

فكن أنت أنت وغيرك

خلف حدود الصدى

للحماسة وقت انتهاء بعيد المدى

فتحمّس تحمّس لقلبك واتبعه

قبل بلوغ الهدى

لا تقل للحبيبة : أنت أنا

وأنا أنت ،

قل عكس ذلك : ضيفان نحن

على غيمة شاردة / زائدةْ

شذّ ، شذّ بكل قواك عن القاعدةْ

لا تضع نجمتين على لفظة واحدةْ

وضع الهامشيّ إلى جانب الجوهري

لتكتمل النشوة الصاعدةْ.

لا تصدّق صواب تعاليمنا

لا تصدّق سوى أثر القافلةْ

الخلاصة ، مثل الرصاصة في قلب شاعرها

حكمة قاتلة ْ

كن قويّاً ، كثور ، إذا ما غضبت

ضعيفاً كنوّار لوز إذا ما عشقت ،

ولا شيء لا شيء

حين تسامر نفسك في غرفة مغلقةْ

الطريق طويل كليل امرئ القيس :

سهلٌ ومرتفعات ، ونهر ومنخفضات

على قدر حلمك تمشي

وتتبعك الزنبقةْ

أو المنشقةْ

لا أخاف عليك من الواجبات

أخاف عليك من الرقصات على قبر أولادهن «

بعض النصائح كما يرى القارئ الكريم تأتي متألقة معنى ً وصياغة ً وتقود الشاعر الناشئ إلى أعماق ذاته ، إلى منابع الشعر مثلما تسعى إلى فتح عينيه على العالم من حوله،وبعضها يلتقي مع ما قالهُ غيره؛ فحين يدعو إلى وضع الهامشي إلى جانب الجوهري يعيدنا إلى ريلكه الذي يدعو الشاعر الشاب إلى توظيف كل شيء في العمل الإبداعي :

« لا شيءَ تافه وفقير أمام المبدع « ، فما يبدو تافهاً في الحياة قد يصبح عظيم الشأن في الفن!

وبعضها يقع في تكرار الفكرةِ بصيغٍ أخرى :

« لن تخيّب ظنّي ،

إذا ما ابتعدت عن الآخرين وعنّي

فما ليس يشبهني أجمل «

وبعضها يأتي عادياً معهوداً ….

إلى أن يخلص درويش بعد كل ذلك إلى أن كل نصائح الدنيا لا تجدي نفعاً في الحب ، فعلى الإنسان أن يعيشه بكلّ ما فيه ، وسيتعلّم من تجربته الشخصيّة وحدها ، والمسألة في الشعر أيضاً تكاد تكون ذاتها، لكن الأهم في هذا النشاط الإنساني الإبداعي هو الموهبة ، وإلا فإن كل النصح لا يجدي نفعاً :

« لا نصيحة في الحب ، لكنها التجربة

لا نصيحة في الشعر ، لكنها الموهبة

وأخيراً : عليك السلام ْ « .

وهنا نلاحظ إصرار محمود درويش على الموهبة وكانَ قد فعلَ الأمر نفسه ماريوفارغاس يوسا الذي حاولَ شرحَ كنهها، ولم يبتعد ريلكه عن ذلك بل ربَطَ الموهبة أيضاً بحسن استثمار الشاعر الشاب لكلِ شيءٍ من حوله،والأهم استثمار الوحدة، بل طلب إليهِ أن يحبَّ وحدته: « أحبَّ وحدتكَ، وتحمل وزرها ، ولتكن الشكوى التي تلحقك منها برداً وسلاماً عليك» ذلكَ أن « إنسان العُزلة « هو الأقدرُ على الصعود في عالم المعرفة حين يمتلك الموهبة؛ يقول ريلكه للشاب: « وإذا ما شعرتَ حينئذٍ أن وحدتك كبيرة، فابتهج إذن. قلْ عندها: أيّة وحدة هي إن لم تكنْ كبيرة؟» إن على المبدع – كما يرى ريلكه – أن يحوّل وحدته الداخلية الكبرى إلى منبعٍ للإلهام وعليه التمسك بها، ولاسيّما أن الدنيا مُغلقة وصماء في وجهه.

ومقابل هذهِ الآراء المتقاربة في الموهبّة باعتبارها حجر الأساس في العملية الإبداعيّة بغض النظر عن طريقة فهم كل منهم لها نقعُ في رسالةِ هرمان هيسه إلى شاعرٍ شاب على رأيٍ فيهِ الكثير من الحذر والتريّث والتردّد في إطلاقِ حُكمٍ على الموهبة عموماً، وعلى موهبةِ الشاعر الشاب بخاصة، وهو الذي دفعَ إليهِ بمجموعة شعرية وطلبَ ألا يجامِله وأن يقدم حكماً قاسياً نزيهاً فيها ، وهل هذهِ الموهبة تؤهلهُ أن يطبَعَ قصائده، وأن يجعل الكتابة حرفَتَهُ ؟

ويأتي جوابُ هرمان هيسّه، أن الشاب إنما يطلبُ منهُ المستحيل، فعينةٌ من قصائد شابٍ مبتدئ لا يعرفُهُ بصورةٍ حميمية لا تؤهله أن يقدّم استنتاجاً حول « مؤهلاتِهِ الثابتة « كشاعِر،لكنّه يقول له : « سأتمكنّ دون أدنى شك من أدرك من خلال عملك إذا كنتَ قرأتَ نيتشه أو بودلير، وإذا ما كان هذا الشاعر أوذاك قد ترك تأثيرهُ عليك، سأتمكّن أيضاً من أن أعرف إن كنت قد كوّنت تذوقاً في النفس والطبيعة. وهذا مع ذلك لا علاقة لهُ البتّة بالموهبة الشعرية… سأستطيع اقتفاء آثار تجربتك وأحاول أن أرسم صورة لشخصك، لا أستطيع أن أفعل أكثر من ذلك ، وكل من يعدك على أساس مُحاولاتك المبكّرة أن يقيّم موهبتك الأدبية أو آمالك في أن تمتهن الشعر، هو شخصيّة سطحيّة جداً، إذا لم أقل غشّاشاً « .

ويتضح في الأسطر التالية من الرسالة أن هرمان هيسه يبني رأيه على شواهد كثيرة من تاريخ الشعر الأوربّي: « ليسَ صعباً بعد قراءةِ ( فاوست) إعلان غوته شاعراً مُبْدعاً. ولكن سيكون ممكناً تماماً، بعد النظر في أعمالِهِ المبكّرة، وأيضاً في بعضٍ من تلك الأعمال المتأخّرة، تأليفُ كتابٍ صغير في الشعر؛ لا يخرُجُ أي شخص منه بأي نتيجة فيما خلا أن الكاتب الشاب قد قرأ كتبهُ المدرسيّة بعناية وأنه يتمتع بموهبة في نظم الشِعر، وهكذا حتى مع الشعراء العِظام، ليست مخطوطاتهم الأولى بأي حال دائماً أصيلة ومقنعة. ويمكن للمرء أن يجدَ في أشعار شيللر الشابة أخطاء مذهلة. وفي أشعار س.ف ماير غالباً ما تغيب الموهبة غياباً تاماً» .

ويشيرُ هيسة إلى أن بعض المواهب تبلغُ ذروتها وصاحبها في أوائل العشرينيات من عمره ثم تذوي بسرعة، وبعضها لا تتضحُ قبل سن الثلاثين، وربما بعد ذلك. وبالتالي « فمسألةُ ما إذا كان ذلك الشاب بعد خمس سنوات أو عشرة سيصبحُ شاعراً لا تعتمدُ إطلاقاً على ما يكتبُهُ اليوم من شعر» ثُمَّ يترك هيسه الحديث في هذا الشأن لينتقل إلى جانب من المسألة ربّما يراه أهم : « لماذا تريد أن تصبح شاعراً؟ وتشغَلُ الإجابةُ عن هذا السؤالُ ثلثي الرسالة.

إن هذا التنوع والاختلاف في نظرةِ هؤلاء الكتاب إلى مسألةٍ واحدة، هو أمرٌ صحّي وطبيعي ويمكن فهمُهُ انطلاقاً من اختلاف ثقافاتهم ومشاربهم وتجاربهم الإبداعيّة الشخصيّة، التي انطلقوا منها – على الأغلب- في كتابةِ رسائلهم، كما لا بُدّ لنا من أخذ زمنٍ كلٍ منهم بعين الاعتبار .

على أيّ حال أتمنى أن نكون قد قمنا معاً برحلةٍ مفيدة في رسائل هؤلاء المبدعين الكبار وكوّنا رؤية ما عن شخصيّة كلٍ منهم ، وعن عوالمهِم الإبداعيّة الخلابة التي حاولوا أن يطرحوها نماذِجَ لمن يكتب من بعده.

العدد 1102 – 5-7-2022