الثورة – أحمد صلال- باريس:

الانحياز، بوصفه موقفًا تجاه العالم، هو في صلب الوجود الإنساني ويشمل كافة مجالاته، من ضمن هذه المجالات، يأتي الأدب وفعل الكتابة كمجال حيوي لفعل المقاومة الأخلاقية والجمالية، للكشف عن وقائع القهر والاستغلال، ولجعل الخيال وسيلة للمساهمة في صياغة شكل وجود جديد يتّسم بالحرية والتضامن.

صحيفة “الثورة” حاورت الروائي السوري إسلام أبو شكير، الذي ينحاز جماليًا وأخلاقيًا لما يشكّل جوهر الثورة السورية..

-الروائي والقاص إسلام أبو شكير، كيف جاءتك رغبة الكتابة؟

يصعب عليّ تحديد اللحظة الدقيقة التي نشأت فيها رغبة الكتابة. غالبًا، كان الأمر نتيجة تأثير البيئة المحيطة بي، وخاصةً البيئة الأسرية التي ضمت أفرادا يمتلكون تجارب أدبية. إلى جانب ذلك، كان هناك الاستعداد الشخصي الذي لا يمكن إنكار تأثيره، وهو ما يُصنّف عادة ضمن الميول الفطرية التي تولد مع الإنسان وتنمو وتترسخ عندما تتوفر لها الظروف الملائمة.

– لقد قدّمت خمس مجموعات قصصية وخمس روايات قصيرة، وهناك سادسة انتهيت من كتابتها مؤخرًا. ومع ذلك، لا تزال مترددًا في تصنيف هذه الأعمال على أنها روايات. لماذا؟

بشكل عام، لست مهتمًا بتصنيف الأعمال الأدبية. لا أذكر أنني في أي لحظة عدّلت في مسار نص ليجعله يتوافق مع تصنيف مسبق يتعلق بجنسه الأدبي. أنا أكتب بناءً على الشروط التي يفرضها النص نفسه، ولسبب ما قد يأتي النص في شكل قصة قصيرة أو رواية. أما مهمة تصنيف النصوص فهي مسؤولية النقاد، وليس مهمتي. ومع ذلك، أرى أن أعمالي الروائية تتّسم بملامح تجعلها أقرب إلى القصة القصيرة منها إلى الرواية. هذا رأيي الشخصي، ولا أفرضه على أحد. أما سبب ذلك، فيعود إلى بنية النّص وتقنياته، وطبيعة العلاقات بين شخصياته، وأشكال الصراعات داخل العمل. هذا التصنيف ليس انحيازًا لجنس أدبي معيّن، بل هو محاولة لفهم النّص بشكل أعمق، لا لتقييمه.

– الخلط بين العوالم، لا سيما بين الحقيقة والخيال، حاضر في رواية “العاوون” كما هو في أعمالك الأخرى. هل تعتبر هذا نوعًا من اللعب مع القارئ؟

الخيال ليس نقيضًا للواقع، بل هو جزء من حياتنا اليومية: في أحلامنا، هلوساتنا، أكاذيبنا، تصوراتنا، وفي المرويات التي نتوارثها. ما أسعى إلى فعله هو استكشاف هذا العالم المركّب واكتشاف الطاقات التعبيرية فيه، لتوظيفها أدبيًا.أكثر من ذلك، أهدف إلى “تطبيع” العلاقة مع الغرائبي، بتقديمه للقارئ بصيغته الغرائبية، لكن ضمن قالب يتيح له تقبلّه كجزء من الواقع العادي. في النهاية، أعتقد أن المعادلة هي: “الخيال عادي كالحقيقة، والواقع مثير كالحلم”. وإذا نظرنا إلى عالمنا اليوم، فسنجد أن هذه المعادلة صحيحة تمامًا.

– شخصياتك غالبًا ما تكون غير متكيّفة، ومسكونة بهاجس البحث عن المختلف. في رواية “زجاج مطحون”، تلهث الشخصيات دائمًا خلف حلم ضائع أو هارب، وقد لا يكون هذا الحلم واضحًا أو محددًا. هل يمكنك الحديث عن هذا السعي الروائي؟

كلنا نطارد أحلامًا، تختلف في حجمها ونوعها وإمكانية تحقيقها. البعض ينجح في اللحظة الحاسمة في الإمساك بحلمه، بينما يظل آخرون في حالة سعي دائم دون أن يتحقق لهم ما يرغبون. هذه الرحلة تناولتها في بعض أعمالي الروائية والقصصية، لكن في سياقات متعدّدة: سياسية، اجتماعية، نفسية ووجودية. في بعض الأعمال كانت رحلة البحث عن الحلم هي المحور الرئيس، وفي أعمال أخرى كانت تشكّل جزءًا ثانويًا تتجسّد عبر شخصية أو موقف. المهم أن مغامرة السعي وراء الحلم هي جوهر أي عمل درامي، سواء كان قصصيًا، روائيًا، مسرحيًا أو سينمائيًا. فالصراع، وهو جوهر الدراما، يتطلب هدفًا أو حلمًا تسعى إليه الشخصية، مع العوائق التي تحول دون الوصول إليه.

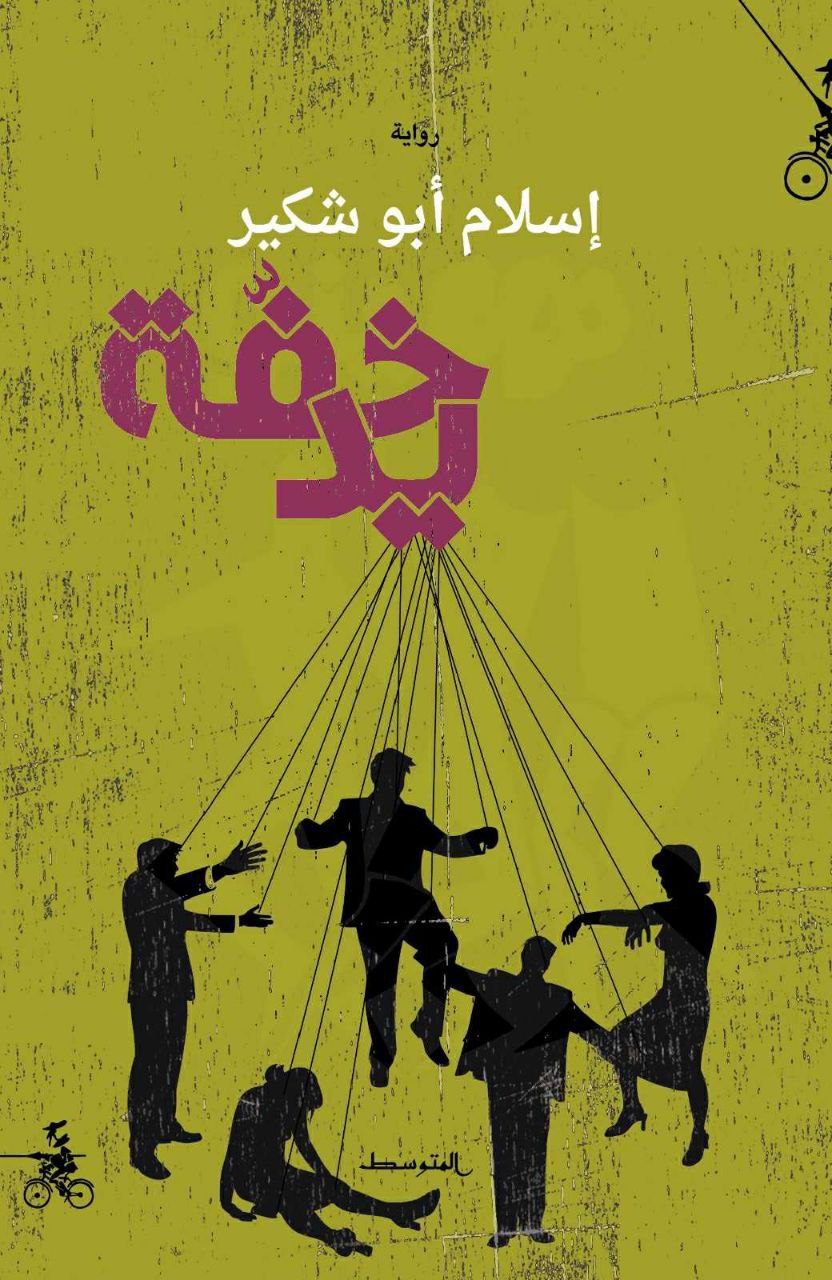

– رواية “خفّة يد” تبدأ مع عدة شخصيات وتنتهي مع شخصية واحدة لا يعرفها القارئ، ولا تعرف نفسها. من هي بالضبط؟

رواية “خفّة يد” تمثل نوعاً من “المكر الفني”، أو اللعب مع القارئ. فالفكرة الأساسية لهذه الرواية هي تضليل القارئ والتلاعب به، حيث يتوصّل إلى استنتاج ما، ثم يتم مفاجأته بهدم هذه الحقيقة، مما يضطره للبحث من جديد. إن تداخل الشخصيات في العمل وتبادلها للأدوار، هو جزء من هذه اللعبة. الشخصيات تتخلى عن بعض هويتها لصالح الأخرى، وتغيب ثم تظهر مجددًا بأسماء وملامح مختلفة. هذه اللعبة ليست مجانية، بل هي محاولة للتناول الأدبي لقضايا مثل الذاكرة، الهوية، الحضور والغياب، والأنا والآخر.

– إسلام أبو شكير بين السرد القصصي والسرد الروائي، أين تجد ذاتك الأدبية أكثر؟

لا أجد ذاتي في شيء واحد، لا في القصة، ولا في الرواية، ولا حتى في الكتابة ككل. ذاتي موزعة على هذا العالم الذي أعيشه بأعماقه وأخطر ما فيه، كما بأسخف ما فيه وأشدّه سطحية وضآلة وتفاهة. بالنسبة للكتابة، فالقصة تمثّل لي ما تمثّله الرواية تمامًا. أجد نفسي فيها كلما رأيتها تعبّر عني وتقدّم قيمة ما، سواء كانت فكرية أو فنية جمالية.

كما ذكرت لك، فأنا لا أشغل نفسي بالسؤال عن الجنس الأدبي، أو الحجم، أو اللغة، أو الموضوع.

عندما أبدأ الكتابة، أترك نفسي حرة تماماً، غير مقيدة بأي شروط مسبقة، تاركاً الأمر كله للتجربة والإحساس والوعي والخبرة.

كل شيء يعمل بطريقته، ليأتي النص في النهاية ثمرةً يرضيني فيها اكتمالها قبل تحقيق أي مواصفة نقدية وضعها هذا الناقد أو ذاك.

-كنت من أوائل الأدباء المنضمين لركب الثورة السورية، حدثني كيف ألقت معارضة النظام بظلالها على حياتك الشخصية والأدبية؟

ما ألقي بظلاله على حياتي ليس معارضة النظام المخلوع، بل أوجاع السوريين وآلامهم والمحنة القاسية التي عاشوها.

أنا لم أكن معارضاً، لأن المعارضة نشاط سياسي، وموقفي كان أخلاقياً وإنسانياً ووطنياً.

الثورة السورية حرمتني من رؤية والدتي وإخوتي وأخواتي وأصدقائي أربعة عشر عاماً، وهو ثمن لا أتوقف عنده أبداً، وأخجل من ذكره قياساً إلى ما قدمه الآخرون.

أذكره الآن فقط لأجيب على سؤالك حول أثر هذه الثورة على حياتي الشخصية والأدبية.

أربعة عشر عاماً من الغياب تعني الكثير على مستوى التجربة والإحساس والرؤية والحلم.

هي حرمان وقطيعة وعزلة وقتل بطيء للذاكرة، هي انغلاق أفق وقلق وخوف وانعدام يقين.

ولك أن تتخيل أثر ذلك كله على أي تجربة أدبية.