الملحق الثقافي- دلال إبراهيم:

في كتابه المعنون بـ : (العالم كإرادة وتمثل) يتحدث المفكر الألماني شوبنهاور عن الشعر قائلاً:»عندما يُتحف الشاعر خيالاً فإن غايته هي كشف الأفكار، أي إنه يريد عن طريق الأمثلة إيضاح ما هي الحياة وما هو العالم»

بينما يعبرالشاعر الفرنسي جان كوكتو عن حيرته بين شعوره العميق وإيمانه الكامل بأن الشعر ضرورة، وما يراه في هذه المدينة الحديثة من جفاف ووحشة وانصراف عن الشعر وعن الفن بشكل عام. يقول «الشعر ضرورة. وآه لو أعرف لماذا؟» يؤكد ضرورة الشعر لأنه ما زال من وجهة نظره يحمل الوهج ويمثل الضرورة الأهم التي تخفف عنا وطأة الحياة بكل تناقضاتها ومفارقاتها، وكلما ازدادت قسوة الحياة وفوضاها تنامى الإحساس بوجود الشعر وضرورته عبر أشخاص متباعدين في أماكن مختلفة لايعرفون بعضهم لكن تجمعهم محبتهم للشعر وتعاطيهم له وحفظه وقراءته، لذلك لابد للإنسان من الشعر الذي ينقذه من فوضى حياته وتشتتها.

ولا يمكننا الحديث عن ضرورة الشعر الآن – وهي مسألة بديهية نصل إليها بأنفسنا دون الحاجة لمن يدلنا أو يقنعنا – قبل إدراكٌ عميق لرسالة الشعر ولحاجتنا له، وللظروف الصعبة التي تقف حائلاً بين الشعر وجمهور هذه الأيام.

طبعًا لا يفوتنا علو تلك الأصوات التي بدأت تتعالى منذ سنوات معلنة خبر نعي الشعر، وأن الإنسانية باشرت زمن الرواية بديلًا عن الشعر، لكن نعتقد في مقابل هذه الأصوات أن التاريخ الفني الثقافي أثبت أن الشعر لم يكن في أي زمن ترفًا بقدر ما هو ضرورة، فكل شيء يستمد قيمته من وظيفته..ظل الشعر على امتداد الأزمنة والأمكنة واختلاف المجتمعات وتعددها، حاجة إنسانية أساسية لا يمكن إنكارها أو التهوين من شأنها، فهو فن لا يمتاز بالعراقة والريادة والفرادة فحسب، بل إنه يشكل مصدر معارف ومستودع قيم، وهو ما بوأه مكانة الذاكرة في ثقافتنا العربية.

بول هازار المفكر الفرنسي وعضو الأكاديمية الفرنسية يتحدث في كتابه «أزمة الضمير الأوروبي» عن الحرب التي أعلنت على الشعر وعلى كل ما له صلة بالعاطفة والخيال بين أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، وهي المرحلة الانتقالية الفاصلة بين عصر النهضة الذي أحيا التراث اليوناني اللاتيني وعصر الاستنارة الذي انحاز للعقل، واعتبرالشعر صورة من صور الكذب والتعمية والتضليل، تصرف الإنسان عن طلب الحقيقة، وتخدعه بتهاويل الخيال. وقد انساق الأوربيون في تلك المرحلة؛ لتبنّي هذا الموقف من الشعر، بل لقد انساق إليه الشعراء أنفسهم فنظموا قصائد يهجون فيها فنَّهم ويتبرّؤون منه كما فعل دولامانت، وهو شاعر فرنسي في قصيدة يقول فيها:

يا قافيةً! أيتها القيود الغريبة الظالمة. أتكون أفكاري دائمًا عبيدًا لك؟ حتام تتحكمين فيها مغتصبة حقوق العقل؟ فور ما تأمرين بالتزام العدد والوزن يجب التضحية بالصحة والدقة والوضوح.

لكن بول هازار يعتبر هذا الموقف من الشعر تعبيرًا عن الأزمة التي مر بها الضمير الأوروبي في تلك المرحلة وتجاوزها؛ لأن الشعر مطلب أبدي كما يقول في الصفحات التي خصصها له في كتابه وسماها «زمن بلا شعر». وهو عنوان يحمل معنى المفارقة؛ لأن الزمن لا يكون زمناً إنسانياً بغير شعر. وقد رأينا كيف ازدهر الشعر في القرنين اللاحقين -التاسع عشر والعشرين- واستعاد مكانته، وتعددت مدارسه واتجاهاته، وأصبح الموضوع المفضل للنقاد والباحثين، يتحدثون عن أشكاله ومضامينه، وعن ماضيه وحاضره، وعما يؤديه في الحياة ويعبر عنه.

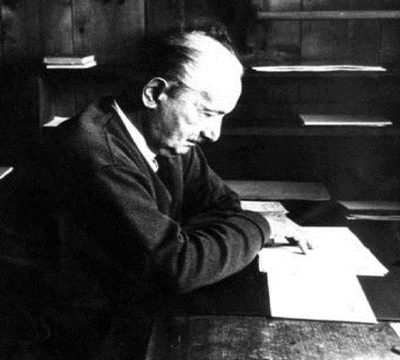

وأكثر ما يخطر في البال في هذا السياق المكانة التي وضع بها الشعر الفيلسوف الألماني الشهير مارتن هايدغر، وهي منزلة متقدمة بين الفنون والآداب ووسائل التعبيراللغوية الأخرى،. بالطبع هناك الكثير من المفكرين قبل هايدغر تعاطفوا مع الشعر ورفعوا من شأنه، ولأسباب مختلفة، ولكن هايدغر، من بين فلاسفة العصر الحديث، هو أكثر من أسّس لذلك ضمن عمق فلسفي يمد جذوره الموغلة داخل الوجود واللغة نفسيهما. فهو يحذر مستمعيه خلال محاضرة ألقاها من خطر هيمنة المنهج في البحث والخطاب العلمي على مجمل التفكير. يتبنى أن التفكير، بما في ذلك التفكير في طبيعة اللغة، مرتبط بقوة بمنطقة فريدة تماماً يتواجد فيها الفكر، منطقة لا تخضع لهيمنة المنهج أو تؤسّس عليه. وفي دفاعه يقول: «أحد جوانب النبل والعظمة في كوننا بشرا، هو أننا، إضافة إلى كوننا مرمييّن في لغة معينة منذ الولادة، فإننا ننال هباتها الرائعة، ومن بينها، القول، التفكير والشعر.» وأكيد أن المزيد من التوغل في فلسفة هايدغر حول هذا الموضوع يحتاج الى صفحات وصفحات، وقطعاً أن هايدجر كان يؤكد أهمية الشعر في سياق نقده للإنسان المغترب الذي أفرزته الحضارة الغربية.

مما لا شك فيه، أن ثمة عواطف إنسانية عميقة هي التي يتعامل معها الشعر، وهناك تلك التجليات الروحية التي يبثها فينا والتي تجعلنا نرى جماليات الأشياء على غير ما يراها الآخرون الذين حرموا من متعة الشعر. وطبيعي أن الشعر دائماً يخبو وهجهه ومن ثم يسطع. وهذا ما أشار إليه أوكتافيو باز في كتابه (الشعر في نهايات القرن) الذي يستعرض فيه تجارب شعراء مع مسألة النشر، حيث كان كل واحد منهم يطبع عدداً قليلاً من النسخ دون أن تباع ليؤكد هنا أن الشعر يعيش كل فترة أزمة على مر العصور لكنه لا يموت. وهذا الأمر موجود منذ بداية البشرية وإلى يومنا هذا. ففي كل عصر كان هناك شعراء يشكون من عدم وجود قراء للشعر.. حتى أيام المتنبي لم يكن هناك قراء للشعر، ونحن لدينا وهم أن الشعر هو ديوان العرب، وأنهم يقرؤون الشعر ويحفظونه ويتداولونه، هذا غير صحيح، ونحن في هذه الأوقات نرى الكتاب الشعري في أزمة وأنه لا يباع وأن القصيدة لا تنشر ولكن الشعر لا يموت وتبقى له الضرورة، لأن الإنسان له ضرورة.

وإن أجمع الكل على أن القصيدة لها قدرة على التأثير بالناس والتعبير عن همومهم، حري بنا التمييز بين القصيدة التي تعبر والقصيدة التي تؤثر. ولا توجد قصيدة جيدة إلا وتعبر، وهذه عليها أن تنبع من تجربة حقيقية صادقة وعميقة، بحيث تصل إلى جذور مشتركة مع تجارب الآخرين لكي يبدأ هذا الآخرالاهتمام بها. بمعنى أن يكون هناك شيء مشترك في التجربة الانسانية، فإن استطاع الشاعر أن يصل لهذه الحالة فإن هذا هو الأفضل، وهو الذي يبقى، وهذا هو الإبداع. ذلك الإبداع الحقيقي الذي بقي محاصراً وتأثيره محدوداً، ولكن ثمة العديد من الموانع التي تحول دون حصول هذا التأثير، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: عدم توفر المنابر، فقدان الشغف بالقراءة وسياسة تجهيل الناس وإحاطة عقولهم بجدار واق من السطحية من خلال تعميم ثقافة سطحية ومضادة. ودون أدنى شك، ليس هناك قصيدة تخلق ثورة ولا تغيّر إنساناً، ومعلوم أن الإنسان في حالة تغير وتطور مستمر في عقله وثقافته ووعيه، وجميعها تأتي نتيجة تراكم مجموعة من الأشياء التي تحدث هذا التغيير. بمعنى أن التأثير تراكمي وليس تأثيراً مباشراً. وهذا التراكم لا نشعر به للوهلة الأولى، فإن قرأنا كتاباً هل نتوقع أن يغيّرنا هذا الكتاب فوراً؟ بالتأكيد لن يغيرنا، ولكن طالما أن ال>نسان يقرأ باستمرار فإنه يتطور باستمرار. وهذا ينطبق على الشعر، ولا سيما الإبداع العربي الجيد منه.

العدد 1114 – 4- 10-2022