الملحق الثقافي:

هنا في هذه المقالة، يناقش بيتر آدمسون التأثير الهائل للفيلسوف ابن سينا الذي تقلد مكان أرسطو في العالم الإسلامي، وفي العالم المسيحي الغربي أيضاً. وهو، إذ يدرك القيمة العظيمة لهذا الفيلسوف، فإنه لا يهدر قيم الفلاسفة الآخرين:

في الوقت الحاضر، ليس هناك الكثير من الفلاسفة البارزين بدرجة كافية ليتمكنوا من الحصول على ألقاب. في العصور الوسطى كانت هذه الممارسة أكثر انتشاراً. كان لكل طبيب لقب يطلق عليه: كان بونافنتورا هو «الطبيب السيرافيمي»، وأكيناس «الطبيب الملائكي»، ودونس سكوس «الطبيب الخفي»، وهكذا. في العالم الإسلامي أيضاً، تم تكريم المفكرين البارزين بهذه الألقاب. من بين هؤلاء، لم يكن أي منهم أكثر ملاءمة من الشيخ الرئيس، والذي يمكن للمرء أن يترجمه بشكل فضفاض على أنه «الحكيم الرائد».

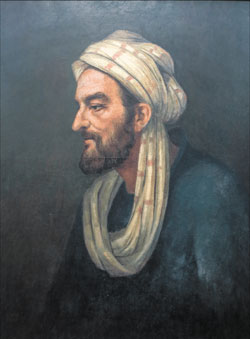

كان ابن سينا (توفي عام ١٠٣٧ ميلادي)، معروفاً لجميع الباحثين في العصور الوسطى بالاسم اللاتيني «أفيسينا». وليس معروفاً فقط، ولكن مشهوراً جداً. وابن سينا هو واحد من عدد قليل من الفلاسفة الذين أصبح لهم تأثير كبير على تطور الثقافة الفلسفية الأجنبية. بمجرد ترجمة أعماله إلى اللاتينية، أصبح في المرتبة الثانية بعد أرسطو كمصدر إلهام لفلسفة القرون الوسطى في القرن الثالث عشر، وبفضل ملخصه الطبي النهائي القانون، أصبح في المرتبة الثانية بعد جالينوس كمصدر للمعرفة الطبية في أوروبا.

في العالم الإسلامي، كان تأثير ابن سينا أكبر. لقد تم استبدال أرسطو به، باعتباره السلطة المركزية للفلسفة التي استأثر بها لنفسه. حتى مصطلح «الأرسطوطاليسية» استبدل بمصطلح «السينوية» «Avicennan». اتفق النقاد والمعجبون بابن سينا على أن فكره كان معادلاً للفلسفة نفسها. وجه الفلاسفة النقد لابن سينا، وتصدر الغزالي ذلك في كتابه الشهير «تهافت الفلاسفة»، والشهرستاني في كتابه «مصارع الفلاسفة» الأقل شهرةً.

بصرف النظر عن النقد، لقد تعمد أن يحل محل أرسطو من خلال إعادة تنظيم وإعادة التفكير في فلسفة أرسطو. لهذا السبب، لم يكتب تعليقات على أرسطو، مثلما فعل آخرون (على سبيل المثال الفارابي وابن رشد)، ولكن بدلاً من ذلك أنتج أطروحات أصلية بأطوال ومستويات مختلفة من الصعوبة. حتى في معظم خلاصته الفلسفية الأرسطية، التي ستثبت أنها الأكثر شعبية في الترجمة اللاتينية، ابتعد ابن سينا عن تعليم أرسطو كلما رأى ذلك مناسباً. كان هذا هو الشفاء، وهو نص يحتوي على عدة مجلدات مع أقسام في كل مجال من مجالات الفلسفة بما في ذلك الرياضيات والفيزياء. كتب ابن سينا كتباً أخرى، مثل النجاة، الإشارات والتنبيهات.

ماذا كانت تلك التعاليم، ولماذا اعتقد أفيسينا أن الأمر يستحق الخروج عن سلطة أرسطو لاستنباطها؟ لا توجد إجابة بسيطة، لأن فلسفة ابن سينا جاءت بأفكار مبتكرة ومؤثرة في العديد من المجالات. على سبيل المثال، قدم نظامه المنطقي، على الرغم من أنه لا يزال ضمن نموذج أرسطو، مقترحات جديدة حول موضوعات مثل الطريقة (مفاهيم الاستحالة والإمكانية).

فيما يتعلق بموضوع المعرفة ذي الصلة الوثيقة، كانت نظرية المعرفة عند ابن سينا ثورية بنفس القدر. كانت فكرته التي أسيء فهمها عن «الحدس»، تهدف إلى شرح كيف كان العباقرة مثله قادرين على ابتكار حجج منطقية، وقد تم وضعها في خدمة التصوف من قبل بعض المؤلفين اللاحقين. هناك سمة أقل شهرة ولكنها أكثر جوهرية في نظرية المعرفة التي نعلمها، والتي تنص على أن فهم طبيعة شيء ما ينطوي على رؤية كل السمات الجوهرية والتأسيسية التي تنتمي إلى جوهر ذلك الشيء.

أحد تطبيقات هذه الفكرة جاء في حجته الشهيرة «الرجل الطائر». إنها تجربة فكرية يُطلب منا فيها تخيل إنسان ناضج خلقه الله في الهواء. إن مشهد الإنسان محجوب ولا يوجد صوت أو رائحة أو ما إلى ذلك. وبالتالي فإن الشخص الذي تم إنشاؤه حديثاً لا يواجه شيئاً على الإطلاق من خلال حواسه، ولم يستمتع أبداً بأي تجربة حسية. حتى إنه لا يعرف أن لديه جثة. يجادل ابن سينا أن هذا الشخص سيكون قادراً على إدراك وجوده. ما يدل عليه، بالنسبة إليه، هو أن الجسم ليس له علاقة بما هو ضروري للبشر. إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من المستحيل على الرجل الطائر أن يدرك نفسه، تماماً كما هو مستحيل أن يدرك طبيعة البشرية من دون أن يدرك أن البشر كائنات حية في الأساس.

في وقت لاحق، أعرب المفكرون عن تقديرهم لفكرة ابن سينا القائلة بأننا جميعاً لدينا فهم مباشر وحميم لأنفسنا. في مجال آخر حيث كان له تأثير هائل، أعاد ابن سينا تصور الميتافيزيقيا الأرسطية كدراسة للوجود. ميز ابن سينا بين أنواع مختلفة من الوجود: إنه شيء واحد موجود في العالم الحقيقي، وآخر موجود في العقل فقط، شيء آخر موجود بالضرورة. كل من هذه التناقضات أصبحت منتشرة في الكتابات الميتافيزيقية ما بعد ابن سينا.

جعل ابن سينا الوجود محورياً في إثبات وجود العلة. يبدأ بفكرة أن هناك شيئاً ما يمكن أن يوجد إما بشكل مصادفة أو بالضرورة. إن الوجود «الطارئ» يعني القدرة على أن تكون موجوداً أو غير موجود. انظر حولك: كل شيء تراه مثل هذا، شيء موجود ولكن ربما لم يكن كذلك. إن الوجود «بالضرورة» هو الوجود بطريقة تستبعد عدم الوجود. وبعبارة أخرى، هو ضمان وجود بطبيعته. إنه يريد أن يقول إن هناك بالفعل وجوداً ضرورياً.

يعتقد ابن سينا أنه يستطيع الوصول إلى هذا الاستنتاج من خلال التفكير في أشياء طارئة. الأشياء الطارئة هي تلك التي قد تكون موجودة أو غير موجودة. هي في حد ذاتها، لا «تستحق» الوجود، لذا إذا وجدت هذه الأشياء، فيجب أن يكون ذلك بسبب وجود شيء آخر وجعلها موجودة. كما هو الحال غالباً في تقاليد ابن سينا، يجب أن يكون هناك شيء طارئ «مهيأ» للوجود أو غير موجود، مثل «قلب الموازين» لصالح خيار واحد أو الآخر.

ترك فكر ابن سينا خلفاءه في مأزق. إنه ليس عبقرياً فحسب، بل يلتقط أيضاً بشكل صارم حدساً يدفع في الواقع العديد من المؤمنين إلى الإيمان بالله: إنه يجب أن يكون هناك خالق، لأنه بخلاف ذلك لا يمكننا تفسير الوجود المطلق للكون. في هذا الصدد، يتفوق على بعض البراهين الشهيرة الأخرى، مثل حجة أنسيلم الأنطولوجية، التي لا تزال بعيدة عن التقاط الحدس المعتاد على نطاق واسع. من ناحية أخرى، كان المفكرون فيما بعد مهتمين بعلاقة ابن سينا الوثيقة بين الله والضرورة. افترض ابن سينا أن الله يجب أن يكون ضرورياً في كل النواحي، خالياً من أي طارئ.

على وجه الخصوص، اعتبر ابن سينا أن الله يجب أن يتسبب في وجود الكون إلى الأبد. بالنسبة إلى الغزالي وغيره من منتقدي اللاهوت عند ابن سينا، كان هذا الاستنتاج غير مقبول.

قرأه المدرسيون اللاتينيون بشغف وأشاروا إليه باستمرار. أصبحت مسألة الألوهية عند ابن سينا مركزية في العصور الوسطى مع فلاسفة مثل سكوتس وأوكام. وفيما بعد استخدم لايبنتز طريقة ابن سينا الميتافيزيقية. وكان ابن سينا أيضاً مصدراً مباشراً – أو مخفياً – مهماً وراء المناقشات الرئيسية للفلسفة الحديثة المبكرة.

أما بالنسبة إلى الفلسفة في العالم الإسلامي، فقد استمر عدد من المفكرين الذين عاشوا على مدى قرون في الانخراط في أفكار ابن سينا، إضافة إلى العديد من الأفكار الأخرى. عملاق من القرن الثاني عشر مثل فخر الدين الرازي، تعامل مع ابن سينا عملياً في كل صفحة من أطروحاته اللاهوتية الفلسفية الموسوعية. إذا كنت قد سمعت عن ابن سينا وابن رشد ولم تسمع بفخر الدين وتتساءل لماذا، فإن الإجابة بسيطة. حركة الترجمة الأوروبية في العصور الوسطى لم تحول أعماله إلى اللاتينية. كل هؤلاء «الأطباء» مثل بونافنتور وأكيناس وسكوتس، الذين استفادوا كثيراً من ابن سينا ، كانوا لا يعرفون فخر الدين. حتى وقت قريب، كانت المنح الدراسية في اللغات الأوروبية تحذو حذوها إلى حد كبير، حيث تم توجيه معظم الأبحاث فقط إلى شخصيات من العالم الإسلامي كان لها تأثير على فكر العصور الوسطى اللاتينية وعصر النهضة.

بيتر آدمسون أستاذ الفلسفة القديمة والعربية المتأخرة في جامعة لودفيغ ماكسيميليانز في ميونيخ، ومؤلف سلسلة كتب «تاريخ الفلسفة من دون أي ثغرات».

التاريخ: الثلاثاء17-3-2020

رقم العدد : 991