الملحق الثقافي..د، ثائر زين الدين:

لم يعد يخفى على أحد أن الترجمة هي واحدة من أهم القنوات التي تتم عبرها التأثيرات المتبادلة، بين الشعوب والأمم، وليس بإمكان أحد هذه الأيام أن ينكر الدور العظيم الذي تضطلع به الترجمة في وجوه حياتنا المختلفة، العلمية والفكرية والاقتصادية والثقافية، وليس أدلَّ على ذلك من حجم الأعمال المختلفة، التي تترجم إلى لغتنا، من اللغات الأخرى، وحجم الدراسات والمقالات والمواد الصحفية، التي تنشر في كثير من الدوّريات، وتبثَّ بوسائل الإعلام المختلفة، ومصدرها الأساس هو اللغات الأجنبية.

ولا يقل تأثير الترجمة في مجال الأدب، عنه في المجالات الأخرى، حتى عَدَّ ولهلم فون همبولدت الترجمة الأدبية:

«أحد الأعمال الأكثر جوهرية لأي أدب، لأنها تعرّف إلى حد ما، أولئك الذين يجهلون اللغات الأجنبية بأشكال الفن والإنسانية، التي لا يمكن أن يتوصلوا إلى معرفتها بطريقة أخرى، وهذا مكسب عظيم لأي أمة، ولأنها توسع إلى حد ما، على وجه التخصيص ما تمتلكه لغة المرء من طاقة المعنى والتعبير»(1).

ولقد أصبح فضل الترجمة الأدبية اليوم من المسلمات، في تطوير آداب الأمم ولغاتها، بل في خلق أجناس أدبية، وفنون قولٍ جديدة، ولعلَّ استعراضاً بسيطاً لتأثير الشعر العربي، واللغة العربية عموماً، في آداب الأمم المجاورة، يقدم لنا أدلة على ذلك، فمن المرجح «أن الفرس، رغم حضارتهم التي امتدت ألف عام قبل الإسلام، لم يكونوا يعرفون الشعر، ربما كانوا يعرفون الغناء والنشيد، لكن الشعر والقصيدة، والنظم كفنٍ قائم بحد ذاته، لم يكن له وجود في عالمهم، تؤكد لنا ذلك المفاخرات، التي كانت تجري في بلاط كسرى أنوشروان بين أعيان العرب والفرس، أولئك كانوا يفخرون بأشعارهم، وهؤلاء بحكمهم. لكن ما إن جاء الإسلام، وبسط العرب سيطرتهم على بلاد فارس، وباتت العربية، هي لغة الدين والدولة، حتى بدأ الفرس يحاكون القصيدة العربية، وينظمون الشعر، الأمر الذي انتهى أخيراً إلى ظهور الشاهنامة، وإلى بروز شعراء احتلوا مكانة رفيعة حتى غدا بعضهم كعمر الخيام وسعدي وحافظ، من الشعراء العالميين المعدودين»(2).

ويمكن أن نقول القول نفسه إلى حد بعيد في تأثــّر اللغة التركية، والأوردية وشعوبهما، تلك الشعوب التي أخذت الحرف العربي نفسه، وراح شعراؤها ينظمونَ القصيدة، وَفْقَ بِنْيَةِ نظيرتها العربية، حتى إنهم استخدموا مصطلحاتها الفنية نفسها، وحاكت نماذج أشعارهم الشعر العربي في موضوعاته، وليس في أساليبه وبنيته فحسبُ. (3)

ولا حاجة بي لتذكيركم بفضل مجموعة من الكتب العظيمة – التي نُقلت من العربية إلى لغات أوربا ذات يوم – في ولادة أو تطور أجناس أدبية لم تكن معروفة تماماً في آداب تلك اللغات، وعلى رأس تلك الكتب «ألف ليلة وليلة»، التي نقلت بعناوين مختلفة أحدها «ليال عربية»، و»كليلة ودمنة» الذي كان قد نقله من قبل بصورةٍ فاتنةٍ عبد الله بن المقفع عن الفارسية، وضاعت نسخته الأصلية، و»رحلات ابن بطوطة، و»حي بن يقظان» لابن طفيل، و»رسالة الغفران» للمعري، وغيرها من الأعمال، التي قد نجد تصريحات لنخبة من أدباء الغرب، ونقّاده، تؤكد تتلمذهم عليها، وإفادتهم منها، ولاسيّما في كتابة الرواية و القصة القصيرة. ولعلنا حتى هذه اللحظة، نقرأ كثيراً من الأعمال السردية الأجنبية، واسعة الانتشار، فنشعر أن حكاياتها الأساسية، وأحياناً بعض خصائصها البنائية، تعود إلى مصادر موروثنا القديم، ومنها الكتب التي ذكرتها، وفيما أنا أكتب ذلك الآن، تخطر في بالي رواية «الخيميائي» لباولو كويللو، التي أعدت قراءتها منذ فترة قريبة، إن حكايتها مأخوذة من قصة عربية ذكرتها بعض كتب التراث، وإن لم تخنّي الذاكرة، فقد أوردها المسعودي في «مروج الذهب»، والحكاية موجودة في «الليالي» وقد ذكرها أ. ل. رانيلا في كتابه» التاريخ المشترك بين العرب والغرب»، مختصر القصة أن بغدادياً سافر من مدينته إلى مصر، طلباً لكنز رآه في الحلم مطموراً في أحد بيوت القاهرة، فلما وصل إلى المكان المنشود أخبره قاضي المدينة بعبث رحلته، لأنه هو نفسه – أي القاضي – رأى حلماً مشابهاً، يصوِّر له كنزاً في مدينة بغداد، في صحن دار تنتصب فيه نخلة معمرة، فهل عليه أن يسافر إلى بغداد وراء هذا الهراء! حينئْذٍ يدرك البغدادي، ومن خلال وصف القاضي لموقع البيت والنخلة فيه، أن المكان الموصوف إنما هو بيته هو، فيعود إلى موطنه ليجد الكنز.

عند باولو كويللو يحلم الشاب الإسباني بكنز كبير في مصر، قريب من أحد الأهرامات، فيبدأ رحلته نحوه، ليعلم أخيراً أن الكنز إنما هو في المكان الذي خرج منه، وكان دائماً قريباً منه، فيعود أدراجه ويحصل عليه.

وحتى لا نُتهم بالتعصب لبني قومنا، وبالنستلَجيا إلى ماضيهم العريق، نتابع فنقول: إن الأدب العربي ما كان له أن يصبح بالصورة التي هو عليها اليوم لولا حركة الترجمة في العصر الحديث من اللغات الأوربية، وعلى رأسها الإنكليزية والفرنسية، وفيما بعد الروسية والألمانية والإسبانية، وتوجّه المثقفين وبعض المبدعين نحو الغرب المتنور، ودخول الكتاب الأجنبي البلاد العربية، سواء على شكل مناهج تدريسية مع المستعمر الجديد، أم غير ذلك، فإذا بالشعر العربي – وهو درّة تاج الأدب العربي – ينهض من غفوته الطويلة، ويقطع في ستين سنة أو يزيد من التطور ما استغرق الشعر في بعض دول أوربا مئات السنين كي يحققه، داخلاً خضمّ الحداثة، بعد أن تم إحياؤه وبعث الروح فيه، شكلاً وتقانات وموضوعات ورؤيا، بصورة تجعَل حتى غلاة القوميين يعترفون بأنه لولا الإفادة من الشعر الأنكلوسكسوني والفرنسي على وجه الخصوص ما كان لشعرنا أن يبدأ مرحلة الحداثة التي قطعها بعد البارودي وشوقي مروراً بالسّياب، وصولاً إلى أدونيس ومحمود درويش ومحمد الماغوط وغيرهم. والفضل الأول – كما قلت – يعود إلى الترجمة، وإن كانت قلة قليلة من الشعراء، قد استطاعت الاطلاع على الشعر المذكور بلغته الأم.

ولئن كان دور الترجمة هنا واضحاً في تطوير الشعر العربي، فإن لها دوراً- ربما كان- أعمق وأهم في حقل الكتابات السردية، ففي ظني أن الرواية والقصة القصيرة ما كان لهما أن يولدا لولا المؤثرات الأدبية الأوربية، لولا الترجمة عامة، والاتصال المباشر بالغرب من قبل بعض المبدعين العرب، ممّن قدّر لهم السفر إلى دول أوربا وتعلّم لغاتها، وقراءة أدبها بخاصة.

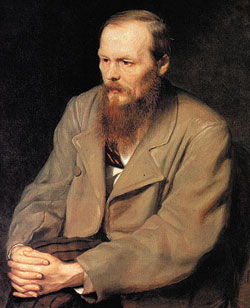

لقد نقلت حركة الترجمة العربية – وبجهود فردية على الأغلب – منذ بداية القرن الماضي روائع الأدب العالمي الكلاسيكي، وأمات الكتب الفكرية والفلسفية، فبدأ القارئ العربي يقرأ -ضمن ما يقرأ- عمالقة الأدبين الفرنسي والإنكليزي، من أمثال هوغو وموليير وجان جاك روسو، وبلزاك، وموباسان، وبرناردشو، و ولتر سكوت، و ديكنز، و سومرست موم، وأوسكار وايلد، ثم تدفقت ترجمات عمالقة السرد الروس من أمثال دوستويفسكي، وتولستوي، وبوشيكن، وغوغول، وتورغينيف، وتشيخوف، و شولوخوف، وغوركي.

وترجمت أعمال مهمة لغوته، وسيرفانتس، و شيلر عن لغات وسيطة، ثم عن الألمانية والإسبانية، ثم اشتدت حركة الترجمة إلى العربية، فظهرت بعض دور النشر المتخصصة بنقل أدبٍ معين أو مذهب أدبي معين مثل دار «رادوغا» و»مير» في روسيا، و»الآداب» و»الحياة» في بيروت، فقرأنا: جان بول سارتر، و كامو، وسيمون دي بوفار، وكورلينكو، وألكسي تولستوي، وبور يس باسترناك، وجنكيز إيتماتوف، وراسبوتين، وبلاتونوف، وبلغاكوف، وكافكا وسواهم.

لقد قرأ المبدع العربي إذاً أعمال هؤلاء العباقرة وغيرهم، فإذا به يبدأ بخلق جنسين أدبيين ما عرفهما أدبُه من قبل – إلا شذرات تراثيةً هنا وهناك – أقصد: الرواية والقصة القصيرة، وكان الفضل الكبير هنا للمترجم الذي غالباً ما ننسى حتى اسمه، وقد نذكر فقط اسم المؤلف، المترجم القدير، الذي نقلَ النصوص السردية: موضوعاتٍ، وتقاناتٍ، وأساليب، وروحاً في نهاية المطاف، فإذا به ينقلُ بذلك فيروس هذا الفن المعدي، إلى المبدع العربي، الذي تلقّفَهُ بشهية نادرة، وأفاد من كل ما ذكر، فنقل في البداية، وقلّدَ، وتأثرَ، ثم هذا هو ذا اليوم يقدّم نماذج إبداعية باهرة في الرواية والقصة، نماذج لا تقل أهمية وجمالاً واختراقاً، عمّا نقرأه لنظيره الأوربي والأميركي.

ترجمة السَّرديَّات الروسية إلى العربية:

مرّت ترجمة النصوص السردية الروسية إلى العربية على العموم بمرحلتين واضحتين، الأولى: تمثلت بنقل النصوص عن اللغتين الفرنسية والإنكليزية، ولاسيما الأولى منهما، والثانية: تمثلت بالترجمة المباشرة من الروسية نفسها إلى العربية، وقد تداخلت المرحلتان بحيث لا نجد فاصلاً زمنياً بينهما. بل نستطيع القول إن مترجماً مثل سليم قبعين (1870-1951) قد افتتح مسيرة نقل الأدب الروسي إلى العربية عام 1901، وعن الروسية نفسها حين نقل ثلاثية تولستوي: (الطفولة – 1852)، و (المراهقة – 1854)، و (الشباب – 1856)، ثم أصدر عام 1904 عملين آخرين للأديب نفسه هما (لحن كرويتسر – 1889) و (إنجيل تولستوي وديانته)، وغيرهما من الأعمال، لكن ترجمة سليم قبعين – على تعلقه الشديد بأفكار تولستوي، وإيمانه بفكرته حول الكمال الروحي، وتوزيع أملاك الإقطاعيين على الفقراء – جاءت غير دقيقة، بسبب الحذف والإضافة، ومحاولة ليّ أعناق الأعمال لخدمة بعض الأفكار التي تأثر بها المترجم، ولاسيما ما أطلقه قاسم أمين (1865 – 1908) في كتابيه (تحرير المرأة) و (المرأة الجديدة)، اللذين صدرا أواخر القرن التاسع عشر- بداية القرن العشرين. لتبدأ بعد ذلك المرحلة الأولى، بترجمة كبار الكتاب الروس إلى العربية من خلال لغة وسيطة هي الفرنسية، ولعل الدور الأهم في هذا المجال نهض به المترجم د. سامي الدروبي، الذي قام بمفرده بعمل يحتاج إلى مؤسسات كبيرة، فقد نقل إلى العربية ثمانية عشر مجلداً من أعمال دوستويفسكي البالغة ثلاثين مجلداً، فقرأنا على يديه أعمالاً روائية مثل (مذلون ومهانون)، و (الفقراء)، و (في القبو)، و (الجريمة والعقاب)، و (الأبله) (الشياطين)، و (المقامر)، و (المراهق)، و (الأخوة كرامازوف)، و (الليالي البيضاء) وغيرها، كما ترجم رائعة كورولينكو (الموسيقي الأعمى)، وقُررّت لطلاب الصف الثالث الإعدادي في مدارس سورية عام 1967، فبلغ عدد النسخ المطبوعة منها مئتين وخمسة وسبعين ألف نسخة (4).

ثم كُلّف الدكتور الدروبي ترجمة أعمال ليف تولستوي، فأنجز بعضها مثل: (القوزاق)، و(السعادة الزوجية)، والمجلدين الأول والثاني من رائعة تولستوي (الحرب والسلم)، إلا أن المنية وافته قبل أن يتم مشروعه الثاني.

ولا بد لي قبل مغادرة الحديث عن هذا الرجل، أن أشير إلى مسألة أكّدها نقاد الترجمة، تتجلى في مضاعفة احتمالات (الخيانة الأدبية) عند النقل عن لغة وسيطة، أي «ابتعاد المترجم دلالياً وأسلوبياً عن النص الأدبي الأصلي»(5). لكن هذه الفرضية – كما يؤكد الدكتور عبده عبود –»صحيحة من الناحية النظرية فحسب. أما من الناحية الفعلية، فينبغي أن تقوِّمَ كل ترجمة على حدة، وألا يحكم على أيِّ ترجمة بصورة مسبقة على أساس لغة المصدر التي تمت عنها»(6).

وكان لي أن أترجم كتاب (عودة الإنسان) لدوستويفسكي، وصدرَ عن دار علاء الدين في دمشق سنة 2005، وقد ضم الكتاب بعض النصوص التي ترجمها الدكتور الدروبي من قبل، فقارنت بين ترجمته والنص الأصلي، وأدهشتني تلك الدقة، والأمانة، والجودة في عمله. هي أمور نابعة في نهاية الأمر من كفاءته وموهبته اللغوية والأسلوبية، وهو الأديب في لغته الأم، ومن جودة الترجمة الفرنسية التي اتخذها مصدراً له.

تابع المترجم والأديب صياح الجهيم مشروع د. الدروبي، فنقل عن الفرنسية أيضاً ثلاثة مجلدات من (الحرب والسلم) التي لم ينهها الدروبي، ورواية (آنّا كارينين) و (السيد والخادم) و (سوناتا كريوتزر) و (الأعمال المسرحية الكاملة في جزأَيْنِ) وغيرها من الأعمال. وتصدقُ في ترجمات الجهيم ما قلناه في ترجمات الدروبي، من الدقة والجمال.

وشاركت أسماء أخرى في نقل بعض الأعمال السردية الروسية عن لغات وسيطة من هؤلاء عيسى عصفور وجلال الشريف ونعمة لباد.

لتأتي المرحلة الثانية، حيث تمكن كثيرٌ من المثقفين والأدباء من تعلم اللغة الروسية وإتقانها، سواء في البلاد العربية نفسها، أم في روسيا والاتّحاد السوفييتي، حينما سافروا أو أوفدوا طلباً للعلم، وهكذا رحنا نقرأ (الدون الهادئ) لشولوخوف بترجمة: علي الشوك وأمجد حسن وغانم حمدون، وأعمال تورغينيف المختلفة في خمسة مجلدات (فاوست / وآسيا / والحب الأول) وغيرها بترجمة غائب طعمه فرمان ومواهب كيالي، وأعمال تشيخوف في أربعة مجلدات بترجمة د. أبو بكر يوسف، و (مختارات نثرية لبوشكين) بترجمة غائب طعمه فرمان وأبو بكر يوسف، و (داغستان بلدي) بترجمة عبد المعين ملوحي، وأعمال غوركي في ستة مجلدات بترجمة سهيل أيوب، كما أسهم في ترجمة المدونات السردية الروسية عن اللغة الأم ـ كما قلناـ كثير من الأدباء والمترجمين نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: خيري الضامن، ويوسف سلمان، وسعدى المالح، و د. إبراهيم الجرادي، وحسين راجي، ومحمد معصراني، وعدنان جاموس، ومحمد الطيار، وخليل الرز، و د. ثائر زين الدين، و د. فريد الشحف، وأكرم سليمان، وشوكت شردان، وبرهان الخطيب، ومحمد عبدو البخاري، ونزار عيون السود، ويوسف حلاق، وناصر المصور، ووصفي البني، وإبراهيم جزيني، وسليم توما، وهشام حداد، وعبد الله حبة، وموفق الدليمي، وخالد داود، وطارق معصراني، و د. هزوان الوز، ومالك حسن، وخميس حرج نشمى، وإسكندر كينى، وشوكت يوسف، و د. ماجد علاء الدين،.

ولقد امتازت أعمال كثير من المترجمين الذين ذكرتهم بالكفاءة والجودة، ولاسيما أولئك الذين جمعوا إلى معرفة اللغة الروسية وإتقانها، موهبة أدبية عالية، وكانوا أدباء في لغتهم الأم، قبل أن يشرعوا بالترجمة.

وقد لاحظت خلال قراءتي لبعض الترجمات المذكورة، وعلى ضوء محاولتي الشخصية في نقل بعض الأعمال إلى العربية لدوستويفسكي، وبولغاكوف، وزوشينكو، وأبدوللايف، وغيرهم، مجموعة من المشكلات والصعوبات، ذات المصادر المختلفة، من أهمها: مسألة نقل العبارات الاصطلاحية، أو ما يمكن تسميته العبارات الجاهزة، دون التنازل عن محتواها الدلالي والرمزي وما إلى ذلك.

في مشكلات نقل العبارات الاصطلاحية من النصوص السردية الروسية:

اقترح غوغول منذ زمن بعيد «الابتعاد بشكل مقصود، أحياناً عن الكلمات في النص الأصلي كي نصبح أكثر قرباً منه». واعتقد آلكسي تولستوي أنه «لا ينبغي ترجمة الكلمات، وحتى الفكرة أحياناً فالأهم هو نقل الانطباع». ودعا تشوكوفسكي ك. ي. إلى «ترجمة الضحك – ضحكاً، والابتسامة ابتسامة»، ومع ذلك ففي أي نص أدبي توجد بعض العناصر التي لا يمكن ترجمتها «افتراضياً»، وأقول «افتراضياً»، لأن الحديث يدور عن عدم إمكانية نقلها كلمة كلمة، ومن هذه العناصر، ما أسميناه أعلاه «العبارات الاصطلاحية»، وهي عبارات تعكس خصوصية اللغة، والتجربة التاريخية الغنية للشعب، والتصورات المرتبطة بالنشاط العملي للناس وثقافتهم ومعيشتهم، وسأحاول فيما يأْتي وبإيجاز الحديث عن ترجمة هذه العناصر، التي تدخل في باب «ما يستحيل ترجمته» أو «ما يصعب ترجمته» على أقل تقدير. (إن تشكل العبارات والتراكيب الاصطلاحية، مرتبط بنوعية المادة أو النص الذي تأسست عليه، أو ولدت منه في اللغة نفسها)، وهذه المادة يمكن حصرها في الروسية ضمن عدة نماذج منها:

كلمات مفردة في اللغة الروسية.

الاشتقاقات والتراكيب اللغوية الحرة في الحديث الروسي.

الأمثال الشعبية في اللغة الروسية.

العبارات الاصطلاحية الأجنبية أو الدخيلة على الروسية.

إن معظم العبارات الاصطلاحية التي نصادفها في المدونات السردية الروسية، ظهرت أساساً في اللغة الروسية نفسها، وتم تناقلها أباً عن جد، فكل مهنة – على سبيل المثال – في المجتمع الروسي طرحت عبارات اصطلاحية محددة في لغة الناس، ومن ثمَّ في لغة الأدب ومن الصعوبة بمكان أن يحدد – حتى المختصون – زمان ومكان نشأة العبارات، في حين يستطيعون إلى حد ما تحديد تلك العبارات التي ولّدها الكّتاب المبدعون الروس كأن يكتب الشاعر والناقد الروسي فيازمسكي عبارة «Квасной потриотизм – كفاسنوي باترياتيزم»، وتشيع على الألسن، وهي عبارة مؤلفة من كلمتين «كفاس – وهو شراب حامض ناتج عن نقيع الخبز الأسود أو البذور المحمّصة» و «باترياتيزم – وطنية»، ويصبح تركيب المفردتين معاً بشكل حرفي «الوطنية الكفاسية»– لكنَّها أضحت تستخدم بصورة مجازية للدلالة على «الوطنية الكاذبة أو الاستعراضية، أو العنجهية».

ولندرس معاً جملة من النماذج التطبيقية، التي يصعب على مترجم الأدب أن ينقلها من الروسية إلى العربية من خلال إيجاد المكافئ الدلالي لها، إلا إذا كان قد عاش لسنوات غير قليلة في وسط يتحدث ويقرأ الروسية:

«Хоть глаз выколи حتى لو فقأت العين»، وهي عبارة ترد في كثير من القصص والروايات الروسية، وتعني أن الظلام دامس، إلى درجة تستحيل معه الرؤية أو تمييز الأشياء. جاء في قصة ألكسندر بوشكين «ابنة الضابط»: «خرجت من الخيمة، كانت العاصفة مستمرة، مع أن حدتها قد خفّت قليلاً، كان الظلام دامساً، حتى لو فقأت العين». وجاء في رواية ليرمنتوف «بطل من هذا الزمان»:»كان الظلام يخيم في فناء البيت، حتى لو فقأت العين، غيوم ثقيلة ناءت بكلكلها على قمم الجبال الباردة».

«Гайка слаба العزقة ضعيفة»، وهي عبارة تعني أن الشخص تنقصه القوة والقدرة، لفعل شيء ما. جاء في رواية «الدون الهادئ / الأرض البكر» لشولوخوف: «إنك قادر على المزاح، هذه حقيقية، أما العمل فتتركه – عزقتك ضعيفة».

«Родиться в сорочке – ولد بقميص»، وتعني أن الشخص محظوظ، سعيد، يحالفه الحظ في كل شيء. جاء في رواية «الحرب والسلم» لتولستوي: «نابليون ولدَ في قميص، جنوده رائعون، نعم لقد هاجم الألمان أولاً… «. وقد وردت هذه العبارة عند بيسيمسكي في رواية «العريس الغني»: «صاح بأعلى صوته إن فيرا بافلوفنا جاحدة فقد ولدت في قميص، وحالفها الحظ، فأصبحت زوجة سالنيكوف».

«Ни пуха ни пера – لا وبر ولا ريش» وتستخدم هذه العبارة لتمني الحظ والنجاح في أي عمل يقوم به الشخص. جاء في رواية «مؤامرة الإمبراطورة» لألكسي تولستوي: «ديمتري بافلوفيتش ! اذهب وليساعدك الرب. فيلكس لا تنسَ أن تصفّر ثلاث مرات عندما تصل. فيلكس لا وبر ولا ريش». وجاء في رواية «قصة إنسان حقيقي لبوليفوي. ف:» تحركت السيارات ببطء، وانطلقت في اتجاه البوابة. سمعت الجموع تقول: لا وبر ولا ريش، مع السلامة». وفي رواية «الأرض الواسعة» للافرينيف. ب. نقرأ: «قال المستشار القانوني للممثلية التجارية، وهو يصافح الطيارين: سوف نطير الآن، استعدوا للانطلاق، هيا أيها الرفاق، لا وبر ولا ريش».

«В чем мать родила – مثلما ولدته أمه»، وتستخدم هذه العبارة، التي نجد مثيلاً لها في العربية للدلالة على معنيين أحدهما مباشر، كأن يرى الشخص عارياً، دون ثياب، فيقال: مثلما أو كما ولدته أمه. والمعنى الآخر المجازي، للدلالة على الفقر أو العوز، أو عدم وجود المال. ومثال ذلك ما جاء في نص «في الغابة» لملنيكوف بتشيرسكي: «اعلم فحسب، أَنه لن يحصل مني على قرش نحاسي، لا الآن ولا فيما بعد، خذ صهرك إلى بيتك، كما ولدته أمه».

«Лика не вяжет – لا يحزم قضبان الزيزفون»، وتطلق هذه العبارة للدلالة على أن الشخص قد تعتعه السكر، فهو غير قادر على صوغ جملة مترابطة وقد ورد هذا الاستخدام عند كتّاب كثر، منهم سالتيكوف شيدرين في «قصة مدينة»: «كان المدير مخموراً، ينظر إليهم من النافذة، ولا يحزم قضبان الزيزفون».

وفي «العجوز» لمكسيم غوركي نقرأ: «إن عمك ياكوف سافليفيتش، غبّ الخمر في هذا الطقس الحار – وغدا لا يحزم قضبان الزيزفون، وأطلق كلمات تخجل الحجارة منها».

إن العبارات الاصطلاحية أو الجاهزة من الصعب أن تمنح نفسها بسهولة للمترجم – كما أشرنا من قبل – وتصبح الترجمة أصعب من ذلك، عندما يلجأ الكاتب نفسُهُ لغاياتٍ أسلوبية وفنية معينة لتغيير محتوى أو شكل العبارات الاصطلاحية، بالحذف أو الإضافة أو التبديل بمفردات مطابقة أو مخالفة للأصل، أو بتغيير مواضع تلك المفردات، لبعث الحيوية والجدة في تلك التراكيب.

لقد أخذت ترجمة العبارات الاصطلاحية حيّزاً غير صغير في الأعمال الأدبية التنظيرية في روسيا، وتمّ النظر إلى مشكلات نقل هذه العبارات بطرق مختلفة (7)، واقترحت آراء كثيرة لذلك: وهذا أمر طبيعي، لأن وجود طريقة واحدة، وأسلوب واحد لحل هذه المسألة، أمر غير ممكن.

ومِنْ ثمَّ فكل هذا العبء يقع على المترجم نفسه، وعلى تجربته نفسها وإتقانه للغتين اللتين يتعامل معهما، ومدى اطلاعه على ثقافة وحضارة الأمة التي ينقلُ أدبها.

التاريخ: الثلاثاء19-3-2019

رقم العدد : 16935