الملحق الثقافي : سهيل الذيب:

يأخذنا «أمين الساطي» في روايته الجديدة، إلى الشوارع التي تعجُّ بغضبِ اليائسين، على الوضع المزري الذي وصلت إليه حالتهم، بسبب طبقةٍ فاسدة، تأخذ كلّ شيءٍ، ولا تُبقي إلا الغضب والحزن واليأس، الذي استشرى بين أكثر المواطنين.

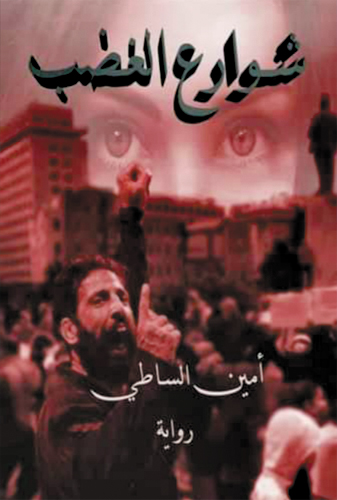

منذ العتبة النصيّة الأولى، وأقصدُ غلاف الرواية، يظهر رجلٌ في منتصف العمر، ملتحٍ يرفع سبابته غاضباً، وهو يفتح فمه على ملئه، تعبيراً عن صراخه.. الصورة فوتوغرافية، وهي قاتمة وتعلوها عينا طفلةٍ تنظران إلى مشهد المتظاهرين الفوضويين، وكأنني بالمصوِّر الذي مزجهما معاً يقول، الأطفال هم الذين يصنعون المستقبل المشرق، ويقضون على كلّ الفسادِ والفوضى والسواد..

أما العنوان «شوارع الغضب»، فقد جاء في أعلى الغلاف، وباللون الأسود والخط اليدوي، فبدت حروفه كأنها نافرة، ما أعطى للغلافِ جمالاً ورؤية بصريّة لافتة.

يهدي «الساطي» روايته، إلى ولديه «منير وعمر»، وإلى أحفاده الأربعة، وإلى جميع الأشخاص الذين شجعوه على كتابة الرواية، ثم يهديها للناس جميعاً، دالاً في هذا الإهداء، على صفاته الإنسانيّة ووفائه لكلِّ من وقف معه.

مقدمته الوجيزة كتبها لنفسه، ودلّ فيها على تعمّقه بالدراسات العلميّة، إذ يقول فيها، أن لا خطّ فاصلاً بين الأشكال الحيّة والجماد، ومن ثمّ ما بين الحيّ والميت، مشيراً في الوقت ذاته، إلى «يونغ» ورؤيته بأن، الإلكترون يستطيع أن يغيّر سلوكه أثناء سير التجربة، فيما لو شعر أنه تحت المراقبة، ما جعل «الساطي» يستنتج، أن الإلكترونات قد تمتلك نوعاً من العقل البدائي، وهي واعية لما يجري حولها، وهذا يفترض شكلاً من أشكال العقل داخل المادة الجامدة، الأمر الذي يجعلنا نتصوّر أن الخطّ الفاصل بين الواقع والخيال، ضبابيٌّ ويمكننا تجاوزه.

لقد عودنا «الساطي» في كلّ الكتب التي أصدرها، على شغفه بالعلم ولا سيما الفيزياء بكلِّ أشكالها، لذلك نجدُ المقدمة، تشير إلى شيءٍ مما تضمّنته الرواية.

«منير الجبان» الإعلامي المخضرم، كتب نبذة عن حياة المؤلف، مشيراً إليه منذ كان طالباً في ثانوية التجهيز الثانية في الحلبوني، وثمّ في التجهيز الأولى في زقاق الصخر، المطلّ على شارع شكري القوتلي، وقد رأى فيه الفتى الحالم في بحورٍ من خيال، لا شطآن لها.

الرواية:

كعادته في أعماله الأدبية، يأخذنا «الساطي» إلى عمله السرديّ بكلِّ حرفيّة واقتدار، مركزاً على الجانب التشويقيّ والمنحى البوليسيّ للأحداث المتتابعة، وهذا ديدن العمل الأدبي الناجح، و»الساطي» يكتب للسينما، فكلّما قرأت له شاهدتَ فيلماً سينمائيّاً لا يحتاج إلاّ إلى مخرجٍ قدير، ليقدّم دراما تستحق المشاهدة، وهذا يؤكد التزاوج بين الفنون كافة.

يتقمّص كاتبنا في هذه الرواية شخصية الراوي، فيحدثنا منذ البدء عن زوجته التي ماتت، وعن ابنته الساكنة في بلدة دوما القريبة من بعلبك، وعلاقته الهشّة بها، علماً أنها اعتبرته دوماً مُلكَها. رصيده في البنك كما يقول، سبعة آلاف وخمسمئة دولار فقط، وهذا المبلغ قد يساعده في الزواج مرّة ثانية، لكنه يشعر أنه أصبح مستهدفاً من الحكومة الخفية التي تهيمن على العالم، بتحكُّمها بالبنوك والمؤسسات الماليّة والصناعيّة، وسعيها للسيطرة على البشر، بتجويعهم وبنشر الأمراض والأوبئة، من أجل التنازل عن الحريّة والحقوق، مقابل الغذاء والدواء.

يتذكر البطل ابنة عمه ناديا، التي تزوجت منذ أربعين عاماً رجلاً غنيّاً يكبرها بعشرين عاماً، ليقتنع بعد حين أن المرأة تبحث عن الأمان، ومع ذلك بقي يكره زوجها، ويتحيّن الفرص ليقتله، وحين جاءت الفرصة قتله بالفعل بطريقةٍ ذكيّة، لكنه لم يعد يرغب الزواج منها، فقد تعرّف إلى سعاد في التظاهرات التي كانت تجتاح بيروت، وقرّر أن يتزوجها.

كان بطلنا يشارك في هذه التظاهرات التي استهدفت القضاء على الطبقة الحاكمة الفاسدة في لبنان، وفيها يتعرّف إلى أبو أيمن تاجر الكبتاغون، ويعقدان صداقة قوية وصلت إلى مرحلة الأخوة. بدأا بتوزيع المخدرات على المتظاهرين، وكأنني بالكاتب يشير إلى عدم وعي المتظاهرين، ولا سيما أن حبة الكبتاغون التي استخدمها بطلنا، هي كما وصفها أبو أيمن حبوب هلوسة، ودواء ضد التعب النفسي، وتخفف من الاكتئاب، وتجدّد النشاط، ويندفع متعاطيها إلى المجهول وهو سعيد، وقد رأينا نماذج هؤلاء في الحرب التي شّنّت على سورية.

لما كانت الأموال التي يجنيانها لا تتناسب مع طموح بطلنا، قرّرا تزوير الدولارات وشرائها وبيعها فحققا دخلاً جيداً، ومع ذلك لم يكتفيا، ليتعرفا بعدها إلى أكبر تجار الحشيش في بعلبك، وهو أبو أنور الذي عملا معه إلى الحدِّ الذي أرسل فيه البطل إلى مصر، لبيع الحشيش والكبتاغون، مقابل عمولة عالية وصلت إلى أربعين ألف دولار، لم تعجب بطلنا، فسمّاها نتفة دولارات، وإلى ذلك فالقتل والقتال كانا على أشدّهما بين عصابات المخدرات.

من المهم القول في هذه الرواية، إن ديدن بطلها كان البحث عن المال والحصول عليه بأيّ طريقة، بالمخدرات والقتل والتهريب والتزوير وحتى عن طريق النساء أيضاً، ويركّز الكاتب فيها على العملية الجراحية التي أجراها منذ البداية في فخذه، وكيف استطاع الخروج من جسده ثم عاد إليه، ثم يعود إلى هذه العملية في منتصف الرواية وينهيها بها.. ولا أرى هنا مسوغاً للتركيز على ذلك، إلا إذا كان البطل أو الراوي كتب روايته المتخيلة، وهو في النفق ذاك، مخيال الكاتب طغى على الرواية بطريقةٍ مدروسة جداً، فبدت أحداثها واقعية يصعب الشكّ في مجرياتها، ولا شك عندي كانت مدينة بيروت إحدى أهم الشخصيات، لأنها كانت المكان الذي عجَّ بتظاهراتٍ فوضويّة يومية، كانت السمة الرئيسة في الرواية.

مما يشار إليه أيضاً، أن الدولة كانت غائبة تماماً في هذه الرواية، ولا وجود لأيّ من دلائلها، فلا الشرطة تتعقّب مجرماً أو مزوّراً أو بائعاً يبيع الكبتاغون بسهولة ويسر، ولا يعنيها حالة الفقر الشديد الذي وصل إليه المواطن. أضف إلى ذلك، فقد أشار الكاتب إلى حالة الصراع التي يعيشها بطلنا بين القيم التي تربى عليها، وبين رغباته الدفينة في استغلال الوضع الرديء لتحسين أوضاعه المادية، وإن بدا أنه لا يملك أيّاً من هذه القيم، لأنه سرعان ما انخرط في كلّ الموبقات.

في الختام نقول: «محمد أمين الساطي» كاتبٌ سوري، وهو مهندسٌ مدني، من أعماله القصصية: «أوهام حقيقية» و»الممسوسة»، والروائية: «نبوءة على التلفاز» و»شوارع الغضب».. الرواية التي تناولناها، والتي تقع في 146 صفحة من القطع المتوسط.. صادرة عن «دار توتول للطباعة والنشر».. دمشق 2021.

التاريخ: الثلاثاء 17- 8- 2020

رقم العدد: 1059