الثورة – أحمد صلال – باريس:

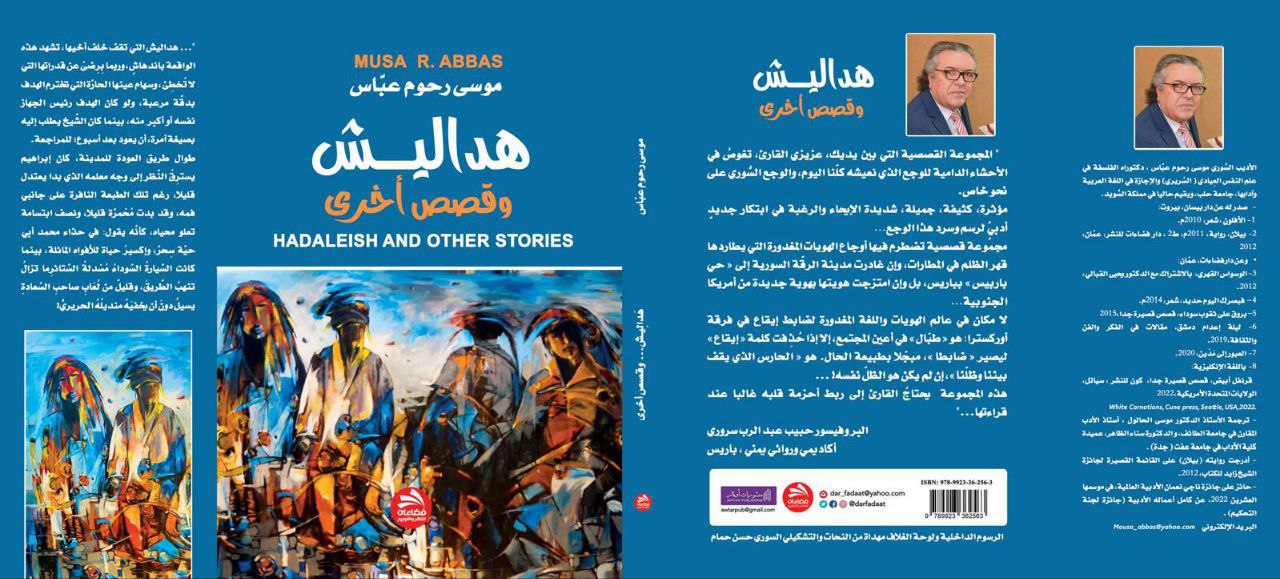

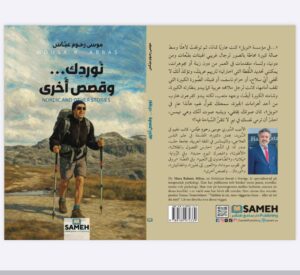

موسى رحوم عباس.. كاتب وروائي وشاعر وقاص سوري، وُلد في قرية كسرة مريبط بريف مدينة الرقة السورية 1957، وتخرج في جامعة حلب، وعمل مشرفاً تربوياً، ورئيساً لوحدة الإعلام التربوي في مؤسسة الحريري التعليمية، ومقرّها بيروت، الرياض، ثم حصل على درجة الدكتوراه في علم النفس السريري، ويحمل الإجازة في اللغة العربية وآدابها من جامعة حلب، هاجرإلى خارج سوريا في عام 1983، وتنقل بين عدد من دول العالم كان آخرها السويد حيث يقيم حالياً، وهو عضو في اتحاد الكتاب في السويد، ٢٠٢٣.

نال الأديب السوري موسى رحوم عباس تكريم العديد من الجهات المحلية والعربية.. مثلما اختيرت أعمال كثيرة لتكون موضوعاً للترجمة إلى عدة لغات..

صحيفة “الثورة” كان لها معه الحوار التالي:

– تقول: إنَّ علاقة الإنسان بالمكان معقّدة، روايتك ” بيلان” عن المكان”كسرة مريبط”، حدثني عن تأثيث المكان روائياً عندك كشاعر وروائي؟.

دعني بداية أعبر عن غبطتي، فهي المرة الأولى التي أشعر فيها أنني أخاطب أهلي مباشرة، عبر صحيفة سورية، أقدرعالياً لأسرة التحرير اهتمامهم.

إنَّنا نتحدَّث عن أمكنة، وليس مكاناً، في عالم تضيق جنباته، وتطوى أبعاده، لذلك تتعقد علاقتنا به، فهو متغير لا يعرف السكون، المكان الروائي لا يشبه الموسيقا التصويرية في فيلم، بل هو فضاء يحتوى العناصرالروائية من حوادث وشخوص، الروائي يعيد تشكيله، وتتابعُ الحدث الرِّوائي يحيل المكان بالمعنى الفيزيائي إلى مكان روائي، أقوم بتشييده عبر اللغة، فيغدو متخيلاً باستعمال الوصف والرموز والصور الفنية، شخصياً كثيراً ما جعلته طُعماً للقارئ، فهو يمر في أماكن يعرفها، لكنّه ينتقل إلى مستوى آخر من التخيل، فالقرية في رواياتي وقصصي ” كسرة مريبط” هي مكان يوهم بالواقع، ولكنّه ليس هو الواقع، بل هو فضاء تسبح فيه شخوصي، حاملة معها حمولتها الإيديولوجية، والنفسية، والاجتماعية من خلال الرُّموزوالصُّورالمتلاحقة لخلق عالم روائي متكامل، بالمناسبة لست ممَّن يؤمنون بأن الرواية “فن مَديني” تماماً، بل هي فن يمكن للرِّوائي خلق مكانه الرِّوائي، إلياس خوري بنى روايته العظيمة” باب الشَّمس” مكانياً في غرفة واحدة، تحتوي على جثة!.

– ربما تتفق مع أمين معلوف في رؤيته للهوية المركَّبة لإنسان منطقة الشَّرق الأوسط، فنحن نحمل عدة هويات في الحقيقة، لكن المكان يشكِّل الوعاء أو الظرف الذي يحتوي كلَّ هذه الهويات، ويعطيها صبغته، حدثني عن ذلك أكثر؟.

ليس عبثاً انتخاب أمين معلوف أميناً دائماً للأكاديميَّة الفرنسيَّة، فكما قال: “في داخل كلٍّ مِنَّا تلتقي انتماءاتٌ متعددةٌ، تتصارع فيما بينها” فكلٌّ منَّا يتمتَّع بهويَّة مركَّبة، فأنا سوري، عربي، مسلم، بدوي، سويدي،” وهذه الهويَّات لا تظهر منفصلة، بل تشكِّل هويتي المركَّبة، وعند الانتقاص من أيٍّ من عناصرها، تثور كلّاً موحَّداً، وأنا كوني أعيش في السُّويد، فكلَّما شعرت أنَّ هذا البلد يحترم ثقافتي الأصليَّة، ازداد انفتاحي على الثَّقافة السُّويدية، لذا أقول لكلِّ أصدقائي السُّويديين: ربَّما علينا الانتقال من مرحلة الإلغاء إلى الاحتواء، عندما أعود لمراجعة القصص التي جعلت السُّويد مدينةً وريفاً ومسرحاً لها، اكتشفُ أنَّ المكان صارمركَّباً أيضاً فهو سوري وسويدي في آن، وأكتشف أن البشر لديهم من المشتركات أكثر ممَّا لديهم من المُفرِّقات، وأردِّد مع الشَّاعر السُّويدي النُّوبلي توماس ترانسترومر”اهدموا الجدرانَ، اهدموا الجدرانَ”.

– الأحزاب الدينية – بمذاهبها كافة – المؤدلجة لم تحقق نجاحاً يذكر حتى في بيئاتها، بل كانت كارثة على شعوبها وأوطانها، ولا عبرة بادعاءاتها وورعها!. كيف تجسد ذلك أدباً؟.

الأحزاب الدينية ذات طبيعة منغلقة، تستثير العواطف بأسلوبها الشَّعبوي، والإدعاءات بالنزاهة والتطهرمن الغايات الدنيوية، واحتكارالحقيقة، وحتى الأطفال يعرفون إنَّ الهدف هو السُّلطة، انعكس ذلك على الأدب، حتى وصل الأمر لتشكيل رابطة للأدب الإسلامي، لم تسجل نجاحاً يذكر إلا بين المؤدلجين، روايتي “الصَّاعدون إلى النَّعيم” بُنيت على سرديَّة مضادة، وكوَّنت فضاء مختلفاً، يُنكِر على من يصِمُ المتديّن بوصمة الإرهاب، ويبحث عن الأصابع الخفية التي تحرك تلك المنظمات التي تتخذ من الدِّين غطاء لأهدافها السياسية.

– تقول: إن شخوصك الأدبية من لحم ودم، كيف تكسو اللحم وتضخ الدَّم فيها لمنحها نفحة منعشة؟. سأعترف أن دراستي لعلم النفس كان لها الأثر البالغ في رسم شخوص قصصي ورواياتي، إضافة للخبرة الحياتية، فأنا رجل يقترب من السَّبعين، فأنماط هذه الشخوص، وردود أفعالها، وعقدها النفسية واضطراباتها، وتاريخها النفسي والاجتماعي، هو ما يجعلها من لحم ودم، وكلّ تطور في سلوكها يجب أن يكون مبرراً فنياً، فلا قفزات في الهواء، ولا دراما هندية، ولا انتحار بثلاث رصاصات!. هي

نتاج بيئة اجتماعية لها معاييرها، وثقافة لها محدداتها.

– روايتك “الصَّاعدون إلى النَّعيم”، تتعدّد الأصوات في الرِّواية المتنقّلةِ بين أمكنةٍ كثيرة، من مدينة الرَّقّة السُّورية الغافيةِ، بِالعشقِ، على زِنْدِ الفُرات، إلى تونس، ومنها إلى مارسيليا الفرنسية، واستانبول التركية، وصولاً إلى مدينة جدّة السُّعودية. حدثني عن هذا المناخ المكاني المتغير؟

“الصَّاعدون إلى النَّعيم” عمل استغرق وقتاً طويلاً، وجهداً مضاعفاً، وتعدُّد الأمكنة والأصوات ليس ترفاً أو اختياراً، فثيمة العمل هي ما فرض ذلك، كانت الرَّقة مدينة شبه منسية، وإذْ بها تقفز لصدارة نشرات الأخبار، حيكت خيوط أحداثها في عواصم القرار في العالم ومُدنه، انتقل شخوصها أعني الرِّواية لتلك الأماكن، لتكتمل اللعبة، وبظنِّي أنَّنا مازلنا لا نعرف إلا النَّذرَ اليسير ممَّا حصل، جيوش، ومخابرات، ودول، وأيْدٍ خفيَّة! حاولتُ الاقتراب من عشِّ الدَّبابير، ولا أعلم مدى نجاحي في ذلك!.

– تقول كلمة “حيادي” من المفردات المستفزَّة لي في الحياة الثَّقافية، بل في الحياة عامة، كيف أكون حيادياً، وأنا أكتب عن وجعي وأوجاع أهلي وجيراني؟ كيف عبَّرتَ عن وجع النَّاس في شارعكٍ ومدينتك التي انهارت؟ لا أزال أدهش ممَّن يقول إنَّه “حيادي” كيف تكونُ حيادياً بين الرَّصاصة ورأس أخيك والعبارة مستعارة من دُنقل، ما هي “الحياديَّة” بين من يقتل، ويغتصب، وينهب، وبين الضَّحايا من أهلك، لم أكن ثائراً، ولم أشارك في مظاهرة، ولم أحمل سلاحاً، فأنا مهاجر أو مهجَّر منذ أربعين سنة، حاولتُ بالأدب، قصة، وشعراً، ورواية، أن أقول لأهلي: “لا، لستُ حياديّاً، أنا معكم” ولستُ “مواطناً سائحاً” في بلادي، جسدت عبر الأدب مظالم شعبي، سميت الأشياء بأسمائها، فلستُ ممن ينسبون “المقتلة السُّورية” للمجهول، وكأنَّها بركان، أو تسونامي صنعته الطبيعة! إنها ثورة شعب ضد ظلم طاغية.

– بين الشِّعر والقصَّة القصيرة والرِّواية وكتابة المقال، كيف توظف تخصصك العلمي اللغوي والنَّفسي في نتاجك الأدبي؟

تجدُ نفسك نهباً لأصوات متعدِّدة، فتستجيب لذلك النِّداء الخفيِّ، ولعي باللغة العربية يشبه الجنون، قد تُبكيني جملةٌ عذبةٌ في قصيدة، أو لفتة بلاغية فريدة، وللنصِّ القرآني سطوةٌ علي وأيُّ سطوةٍ، أوظِّفُ معارفي- على قلتها – في اللغة العربيَّة بياناً ونحواً وصرفاً، وعلم النّفس بكل أنواعه الاجتماعي، العام، العلاجي، لبناء نصٍّ متماسك، يليق بتلك اللغة التي أستمع لجرس حروفها وكأنني أستمع لموزارت، أو تشايكوفسكي! أحاول ذلك!

– يسألني بعض الأصدقاء عن وصولك المتأخِّر لعالم الكتابة والأدب، ما سبب ذلك هل هي غمرة الحياة بالعمل والسَّفر والمسوؤليات؟

“أنْ تصلَ متأخراً خيرٌ من ألَّا تصل”، ألا يقول النَّاس هذا؟ حسناً، لم أكن طفلاً مُميزاً، ولا موهوباً منذ الرَّوضة، لم يكن عندنا روضة، وجدَّاتي لا يجدن الحكايات قبل النَّوم، وبيتنا يخلو من الكتب عدا القرآن، كنتُ أباً يكافح لبناء أسرة ناجحة، بعد الأربعين اجتاحني إعصار الأدب، ومازلتُ أعاني منه وجعاً، وأرَقاً، وعُزلةً!.

– هل تمكَّن نتاجك الأدبي شعراً وقصةً وروايةً أن يصل للمتلقي السُّوري؟

لستُ متأكداً من وصوله، فالذين أكتبُ لهم ومنهم أمِّي وأبي وأخَواتي أُمِّيون، وكثير من المثقفين يستغرقهم الاختصاص، ولا يجدون وقتاً للأدب، ومنهم أبنائي وأبناء جيلهم، وبكلِّ حالٍ الآخرون هم مَنْ يُصدِر حكمه على الوصول، أو الضَّياع في دروب الحياة.