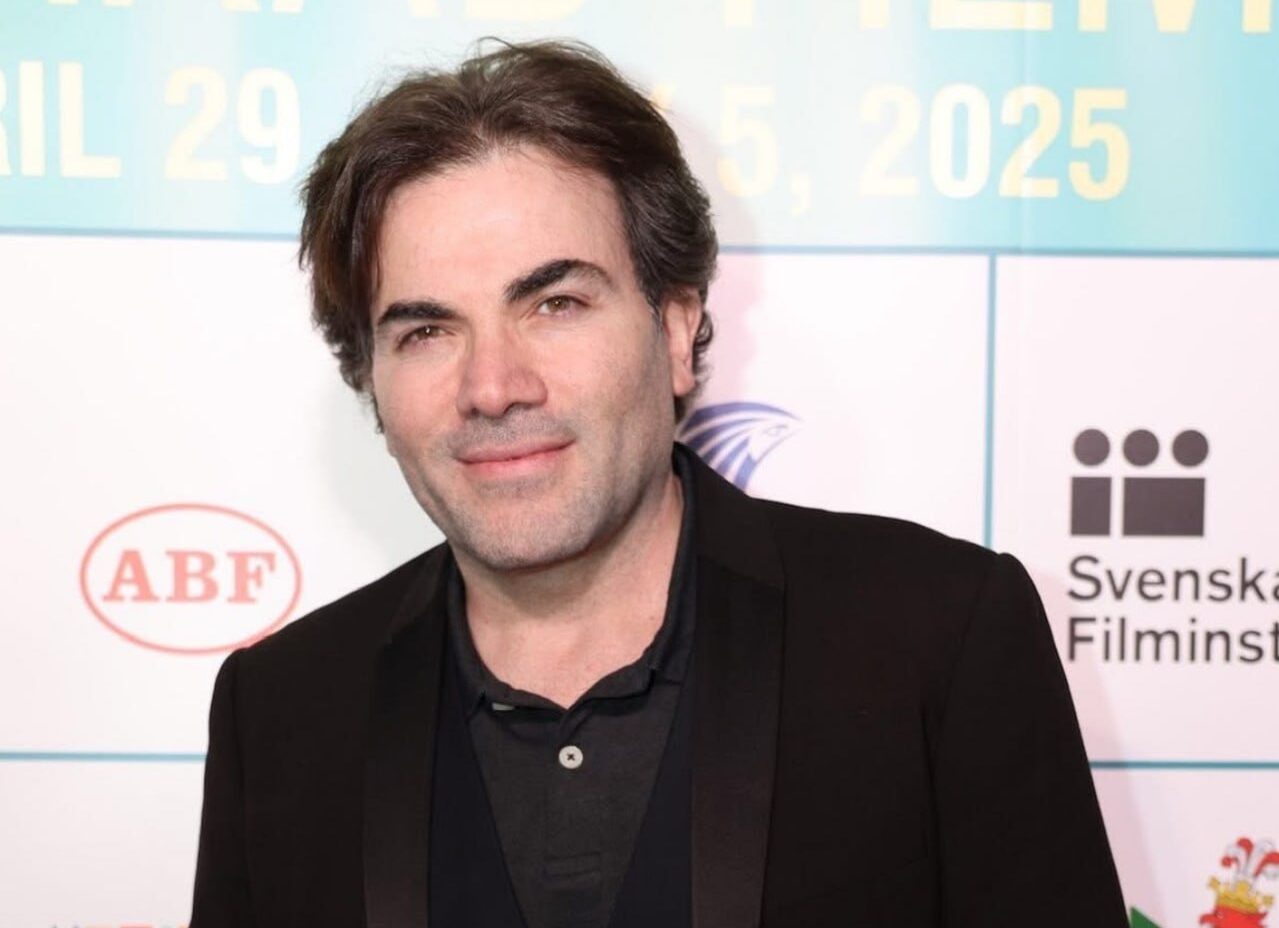

الثورة – فؤاد مسعد:

شكّل فيلم “الابن السيئ” المحور الأساسي للقاء مع المخرج غطفان غنوم في جزئه الأول، ونستكمل في الجزء الثاني من اللقاء الحديث عن الفيلم، إضافة إلى أفلام أخرى حققها خلال مسيرته الإبداعية، إضافة إلى تسليط الضوء على أفكار وقضايا سينمائية أخرى.

– كيف تمت عملية جمع الوثائق لفيلم “الابن السيئ”، خاصة القديمة منها؟ وعلى أي أساس قامت علمية البحث؟.

جمع الوثائق القديمة في فيلم “الابن السيئ” لم يكن عملية تقنية باردة تُدار من خلف مكتب أرشيف، بل كان رحلة روحية خطرة ومؤلمة في آن معاً، فكل وثيقة، كل مقطع فيديو، كل صورة، كانت بمثابة حجر مقاومة انتزعته من فم النسيان، في بلد مثل سوريا، حيث تم تحويل التاريخ إلى أداة دعائية، تصبح الوثيقة نفسها جريمة محتملة، والاحتفاظ بها فعل تمرّد.

بدأت عملية البحث في مرحلة مبكرة جداً من المشروع، وقبل أن يكون للفيلم شكل واضح، كنتُ أجمع من دون أن أعرف تماماً ما الذي أبحث عنه، مدفوعاً بإحساس داخلي أن هذه المواد قد تختفي للأبد إن لم نوثّقها الآن، لم يكن هناك أرشيف رسمي يمكن الرجوع إليه، ولا مؤسسات تُعنى بحفظ الحقيقة، كان الأرشيف الحقيقي في هواتف الناس، ذاكرة الهاربين، أرشيف المنفيين، صفحات الفيسبوك المحذوفة، والخزائن السرية للناجين، إضافة لما وثقته بنفسي في أماكن الحدث بذاتها.

كانت معايير الاختيار صارمة وإنسانية في آن معاً: هل تحمل هذه الوثيقة صدقاً يُشعر المشاهد بأنه هناك؟ هل تكشف جانباً من الحقيقة تمّ التلاعب بها أو طمسها؟ هل تحترم كرامة من يظهر فيها، حتى في لحظات الذروة؟.

لم أكن أبحث عن “المشاهد الصادمة” فقط، بل عن “المشاهد الكاشفة”، تلك التي تُظهر كيف يبدأ الشر، لا فقط كيف ينفجر، لحظة نظرة، أو تفصيل في خلفية الصورة، قد تكون أهم من الانفجار نفسه.

الكثير من الوثائق جاءت من أرشيف شخصي جمعتُه على مدى سنوات، وبعضها الآخر تم الحصول عليه عبر علاقات ثقة مع صحفيين، نشطاء، أو حتى أقارب الشهداء، وفي كل مرة كان يُرسل إليّ مقطع، كنتُ أعيش لحظة صمت، لأن الوثيقة ليست صورة، بل روح، إنها بقايا صوت، شهقة، ارتباك الكاميرا، رعب الشخص الذي كان يصوّر وهو يعلم أن هذه اللحظة قد تكون الأخيرة؟،

كان هناك أيضاً جهد بحثي يتعلّق بالتنقيب عن المواد المخفية أو المحذوفة، فاستعنت ببرمجيات لاستعادة بيانات، ومواقع أرشيف رقمي، وأحياناً بمساعدة محترفين تقنيين، بعض المقاطع استغرق الوصول إليها أشهراً وبعضها تعدى السنوات، وبعضها أوصلني لأناس لا أعرفهم شخصياً، لكن جمعتني بهم الرغبة ذاتها: ألا تُنسى الحقيقة.

الأصعب من جمع الوثائق، كان قرار استخدامها، ليس كل ما نملكه ينبغي أن يُعرض، هناك مشاهد قاسية، اخترت إخفاءها احتراماً للكرامة، أو لأن أثرها يمكن أن يُوصل بطريقة أكثر إنسانية، كانت هناك دائماً مفاضلة بين “التأثير” و”الاحترام”، وبين “الصدمة” و”الصدق”، والأهم أن الوثيقة في “الابن السيئ” لم تكن غرضاً بصرياً، بل جزء حيّ من البنية السردية، لم تُعرض الوثائق كشهادات جامدة، بل كأصوات تتكلم، كأرواح تُطلّ من الماضي لتُحاكم الحاضر، وتُخاطب المستقبل.

– ما شكل ورشة العمل والنقاشات بينك وبين زوجتك الكاتبة “وفاء”؟

العمل مع وفاء لم يكن تجربة مهنية فحسب، بل كان امتداداً لتجربة الحياة ذاتها، في لحظة نادرة من التكامل، تلاقت البوصلة الإنسانية مع الدقّة الهندسية، والتعبير السينمائي مع التحليل العقلي، والحب مع الجرح، وفاء ليست مجرد شريكة حياة، بل شريكة رؤية، وشاهدة عيان على التشظي السوري من الداخل والخارج، كانت رفيقة الألم، والمرآة التي أعادت لي كثيراً من الأسئلة قبل أن أطرحها على الشاشة، هي كاتبة تتمتع بموهبة كبيرة جداً تحتاج للتمكين والتوظيف المناسبين.

حين بدأنا “الابن السيئ” معاً، لم نكن نبني فيلماً فحسب، كنا نعيد تفكيك ذاكرتنا المشتركة، ونعيد تركيب أجزاء الذات المكسورة، كلٌ منا من موقعه، أنا كمن عايش الألم أمام الكاميرا، وهي كمن راكمته في صمتٍ وعقلٍ تحليلي يمسك الخيوط ويوجّهها نحو المعنى.

وفاء جاءت من خلفية أكاديمية وعملية مختلفة تماماً، فهي مهندسة أنظمة، معتادة على ضبط البنية، وعلى البرهنة والتفسير الرياضي، أما السينما، فهي عالم الغريزة والتوتر والحدس، ومع ذلك، أثبتت هذه الخلفية الهندسية أنها ليست عائقاً، بل كانت ميزة مذهلة، وفاء لم تكتب فقط سيناريو، بل صممت بنية سردية بأعصاب فولاذية، دقّقت في كل عبارة، وفحصت كل جملة: هل هذه حقيقة؟ هل هذه الصورة توصل المعنى؟ هل هذه المشاعر نزيهة أم مجرد استدرار عاطفي؟ كان لديها حس داخلي يمنعنا من الوقوع في فخ “الضحية” السهلة، وكان لدينا “محرّك مزدوج” – الإحساس والتفكير، وحين تميل إلى التجرّد التحليلي، كنت أعيد إدخال النفس، واللحم، والدم.

ورشة العمل بيننا كانت يومية، عميقة، غير تقليدية، لم تكن غرفة كتابة بل طاولة مطبخ، أو جلسة على الأريكة بعد نوم ابنتنا، أو حتى مشادة فكرية منتصف الليل حول ترتيب مشهد أو حذف شهادة، اختلفنا كثيراً، لكننا اتفقنا دائماً على المبدأ “الصدق أولاً”.

أحد أهم ما أضافته وفاء، إلى جانب البنية السردية، هو الإحساس العميق بالمسؤولية الأخلاقية تجاه كل ما ورد في الفيلم، سواء كانوا أحياء أو شهداء، كل تفصيلة كتبتها كانت مصحوبة بعبارة منها: “هل كنت مكانهم، هل كنت سأقبل بهذه الصورة؟”، هذا الانتباه للكرامة هو ما منح الفيلم قوته وصدقه.

أحب أن أقول: إن الفيلم كان تجربة زواج ثانية، ليس من حيث العلاقة العاطفية، بل من حيث الامتحان الحقيقي للثقة، للشراكة، ولرؤية الحياة معاً في مرآة واحدة، نكتبها للناس.

– قلت في لقاء سابق “تطويع السينما لصالح طرح القضايا المهمة هو هاجس ملح لا يمكن لأي سينمائي أن يتجاهله”، بأي معنى جاءت عبارة ” تطويع السينما”؟

“تطويع السينما” في تصوري ليس تدجينها، بل تحريرها من الترف، من السطحية، من اللامبالاة الجمالية الفارغة، السينما وُجدت لتروي، لتشهد، لتسائل.

حين أقول “تطويعها”، فأنا أعني استخدام أدواتها – من الإضاءة إلى الإيقاع، من التكوين إلى المونتاج – لخدمة قضية كبرى، إنسانية، ملحّة.

تطويع السينما ليس تزويراً، بل انحيازاً صريحاً للحقيقة، خاصة حين تكون محاصرة، فهي وسيلتنا لكي نواجه الأكاذيب بالضوء، لا بالشعارات.

– وصفت مسيرتك بالقول: “مسيرة تبحث عن العدالة والحقيقة من خلال السينما”، بأي معنى؟

هذه العبارة ليست شعاراً نظرياً، بل هي تلخيص لتجربة حياتية وفنية، ففي بلد كُتب فيه التاريخ بالحبر الأمني، تصبح السينما فعل استرداد: نسترد الصوت، الصورة، والشهادة.

العدالة ليست فقط في كشف المجرم، بل في رد الكرامة للضحايا، وإعطاء المعنى للوجع، والحقيقة ليست فقط ما جرى، بل كيف جرى، ولماذا صمت العالم، لهذا، كل فيلم بالنسبة لي هو محطة في بحث غير مكتمل، أشبه بالحفر في الذاكرة، لا للوصول إلى جواب، بل لإثبات أن الأسئلة لا تزال حيّة.

– في فيلم “وجوه”، ما سبب اختيار خطاب شارلي شابلن المأخوذ من فيلم “الديكتاتور العظيم” خلفية للأحداث؟

اختيار خطاب شارلي شابلن من فيلم “The Great Dictator” لم يكن زينة سينمائية ولا مجرد استعارة كلاسيكية، بل كان موقفاً سياسياً أخلاقياً وفنياً، هذا الخطاب، الذي كُتب قبل ثمانين عاماً، لا يزال يمتلك طاقة نبوئية تفضح بنيات الاستبداد المعاصر، بما فيها النظام السوري.

شابلن، الذي سخر من هتلر حين كان العالم صامتاً، مثّل بجرأته وبلاغته النموذج السينمائي الذي أطمح إليه: الفنان الذي لا يساوم على كرامة الإنسان.

في وجوه، كنت أطرح سؤالاً عميقاً: هل يحتاج اللاجئ إلى خطاب جديد، أم إن الخطابات القديمة لم تُسمع جيداً؟

شابلن هنا لا يخاطب الماضي بل الحاضر، ويمنح الفيلم بعداً كونياً يتجاوز الجغرافيا السورية ليضع وجعنا ضمن خريطة الألم الإنساني الشامل.

– ما حكاية نبوءة “صور الذاكرة” الفيلم الذي أخرجته ضمن المؤسسة العامة للسينما قبل مغادرتك سوريا؟

“صور الذاكرة” كان في عمقه صرخة قبل الانفجار، الفيلم، الذي أُنجز في مناخ خانق داخل المؤسسة الرسمية، كان محاولة لالتقاط الشروخ الدقيقة في جدران النظام قبل أن تنهار، تحدثت فيه عن ذاكرة مغلقة، عن أحياء مسدودة لا يصلها الضوء، عن لغة تتآكل من الداخل، لم أكن أتنبأ بالثورة، لكنني كنت أشعر بوطأة الصمت، وتراكم القهر الذي لا بد أن ينفجر.

حين أُعيد مشاهدة الفيلم اليوم، أراه بعيون جديدة، أدرك أنه كان فعل نبوءة دون أن أقصد، وربما هذا هو ما أخاف المؤسسة لاحقاً، لقد كان ذلك الفيلم نوعاً من “التحذير الجمالي” الذي يُخفي تحته قراءة اجتماعية حادّة.

– تم مونتاج المواد الفيلمية للفيلم بعد 13 عاماً من تصويره، فهل خرج كما كان في ذهنك سابقاً، خاصة أن المونتاج يعتبر إخراجاً ثانياً؟

بالفعل، المونتاج هو إخراج ثانٍ، بل أحياناً أكثر صدقاً من الإخراج الأول، بعد 13 عاماً، لم أعد الشخص نفسه الذي صور تلك المشاهد، تغيّرت، ونضجت، وامتلأتُ بخيبات ووضوح أكبر، لذلك، حين عدت إلى المواد، لم أتعامل معها كـ”أرشيف”، بل كـ”شهادات مؤجلة”.

المونتاج كان أشبه بحوار بين ذاتي القديمة والجديدة، أردت أن أحترم النية الأصلية، لكنني في الوقت ذاته كنت مطالباً بإعادة صياغتها بما يتلاءم مع اللحظة الراهنة، كانت هناك مشاهد قررت حذفها، وأخرى أضفت لها صوتاً داخلياً أو تركتها تتنفس في صمت.

ما خرج به الفيلم اليوم هو ليس بالضبط ما تخيلته قبل 13 عاماً، لكنه أقرب إلى الحقيقة مما كنت أستطيع قوله آنذاك.

– هل تضع من ذهنك جمهورك المفترض “سوري، عربي، غربي” قبل صناعة الفيلم، وعلى هذا الأساس تحدد أسلوبية المخاطبة؟

بالطبع، كلّ فيلم أحمله في ذهني يبدأ من هذا السؤال: لمن أتحدث؟ ولماذا؟.

فأنا أؤمن أن السينما ليست رسالة في زجاجة تُرمى في البحر، بل نداءً موجّهاً، ولذا فإن تحديد الجمهور لا يعني التنازل، بل اختيار نبرة الصوت، وبنية الخطاب.

في أفلامي، أحياناً أتحدث إلى السوري الجريح، المتعب، الباحث عن عدالة رمزية، وأحياناً أتوجه إلى العربي الذي يحتاج أن يرى مرآة لما يحدث على بعد حدود، وفي “الابن السيئ”، كان الجمهور الأساسي هو الغربي الذي صدّق خطاب النظام أو لم يسمع بالحقيقة أصلاً، ولذلك استخدمت عناوين أفلام معروفة، ولغة سينمائية يمكن أن تفتح نافذة التعاطف والتقمّص، لا الإدانة وحدها.

لكنني دائماً أحمل قاعدة واحدة: لا أخون الحقيقة من أجل الوصول لأي جمهور، أخاطب الجميع، لكن لا أسترضي أحداً.

– أي مفارقة جمعت بين “مخيم الركبان” ولقاء الشاعرين تشارلز سيميك وريتشارد هيوغو!؟..

المفارقة التي جمعت بين الركبان وسيميك وهيوغو لم تكن لغوية، بل وجودية.

“الركبان” مكان النفي الكامل: جغرافيا منسية، لا دولة، لا ماء، لا أمل، في مقابل ذلك، نقرأ حوار شاعرين أميركيين يتحدثان عن الاغتراب بوصفه تأملاً وجودياً، عميقاً، لكنه آمن.

هذا التشبيه يفضح التفاوت الإنساني: -كيف يمكن أن تكون العزلة تجربة شعرية في مكان، وكارثة في مكان آخر؟. أردت أن أقول: حتى الغربة ليست متساوية، هناك من يغترب بحثاً عن معنى، وهناك من يُغترب قسراً عن الحياة.

من يزرع يحصد، من يزرع في كتابة المقالات يحصد الفيلم البرازيلي (1234).، ماذا عنه؟

“1234” هو اختزال لعبارة طويلة كنت أرددها لنفسي دائماً “كل فكرة تُزرع بصدق، لا بدّ أن تُثمر يوماً” في تجربتي، كثير من الأفكار بدأت كمقالات أو تأملات شخصية كتبتها ولم أكن أعلم أنها ستتحول يوماً إلى سينما، هذا الفيلم البرازيلي – كعنوان رمزي – يمثل نقطة التقاء بين الفكر التأملي والعمل البصري، أحياناً لا نحتاج إلى جُملة معقّدة لنحكي، بل إلى نبض داخلي يتحوّل إلى كاميرا.

– برأيك ما الأولويات التي ينبغي على الفيلم السينمائي تناولها بعد التحرير؟.

بعد التحرير لن يكون الفيلم مُطالباً بتوثيق الجرح فقط، بل بطرح أسئلة المصالحة، العدالة الانتقالية، تفكيك الموروث السلطوي، وإعادة تعريف الهوية، والسينما آنذاك ينبغي أن تكون بمثابة حوار وطني رمزي، وليس فقط مرآة الماضي.

من أولوياتها أن تُعطي الصوت لمن لا صوت له في التاريخ الرسمي، أن تعالج الصمت، وتُداوي الذاكرة، وتُذكّر بأن الحرية ليست مجرد سقوط نظام، بل إعادة بناء الإنسان.

– وفيما يتعلق بالدراما التلفزيونية ما بوصلتها اليوم؟.

الدراما التلفزيونية في العالم العربي عموماً، والسوري خصوصاً، فقدت البوصلة حين انفصلت عن الواقع، وتحوّلت إلى تكرار نماذج استهلاكية، إما تمجّد القبح، أو تغرق في المواضيع الفارغة.

لكن بعد كلّ هذا الخراب، أعتقد أن بوصلتها الوحيدة يجب أن تكون العودة إلى الناس الحقيقيين: لغتهم، وجعهم، ضحكتهم، تناقضاتهم.

الدراما ليست فقط للتسلية، بل هي أرشيف يومي للوجدان، حين تُكتَب وتُخرَج من قلب هذا الوجدان، تعود إلى موقعها الطبيعي كقوة سرد ومصالحة وشفاء.

– بعد أن قدمت هاجس القضية السورية في السينما وثائقياً، هل حان الوقت لرؤيتها فيلماً روائياً طويلاً؟.

بكلّ تأكيد، الوثائقي كان ضرورة، لأنه يوثق لحظة، وينقذها من النسيان، لكن الرواية تمتلك مرونة الخيال، وحرية الدخول إلى دواخل الشخصيات، إلى ما لا يمكن تصويره بلغة الواقع فقط.

الروائي يمنحنا الفرصة لإعادة بناء العالم على مهل، على طريقتنا، بعد أن هدّمه القمع والشتات.

أشعر اليوم أن الوقت أصبح ناضجاً لصياغة رواية سورية طويلة، لا بالمعنى الكلاسيكي، بل برؤية تُعيد طرح أسئلة الثورة والمنفى والهوية بلغة سينمائية متعددة الطبقات.

– تدير مهرجانين في فلندة، ما الفارق بينهما وما الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلالهما؟.

أُدير مهرجانين، أحدهما :مخصص للسينما العالمية بكلّ تفرعاتها، والآخر :للسينما العالمية ذات القضايا الحقوقية. الفارق بينهما في التركيز الجغرافي، لكن القاسم المشترك هو الرغبة في خلق حوار ثقافي حقيقي، خالٍ من الفولكلور والسطحية. أطمح أن تكون هذه المهرجانات جسوراً- لا مجرد فعاليات- جسوراً بين اللاجئ والمجتمع الجديد، بين القضية والشاشة، بين الشرق والغرب بلغة الصورة.

– رغم حضور الطبيعة في صورك الفوتوغرافية إلا أن الوجوه المتعبة تستهويك، والغلبة للأبيض والأسود، ما السر وراء شغفك للفوتوغراف، أهو مرآة للروح؟

“الفوتوغرافيا” عندي ليست هواية، بل مرآة للروح، الطبيعة تُبهجني، لكنها لا تُحاورني مثل الوجوه. الوجه المتعب فيه صدق لا تملكه الزهور أو الغروب، فيه قلق، أسئلة، تواريخ غير منطوقة.

أما الأبيض والأسود، فلأنه يُعرّي المشهد من الزينة، ويُبقي على النبض، على التكوين، على الظل والنور كقيم وجودية، هو اختزال، لكنه اختزال يفتح أفقاً – تماماً كما تفعل الذاكرة حين تنسى الألوان وتبقي على الملامح.

– ما الدور الذي تقوم به اليوم في المعهد العالي للسينما؟

لو أتيحت الفرصة للتدريس باستمرار في المعهد، سأحاول نقل تجربة المنفى السينمائي إلى الطلاب: كيف نروي من خارج المؤسسة، كيف نُفكّك الخطاب الرسمي، كيف نُنتج بوسائل بسيطة رؤى معقدة.

أُشرف على مشاريع، وأفتح نقاشات حول المسؤولية الأخلاقية للفنان، وأشجعهم على التفكير النقدي لا التقني فقط، فالهدف ألا يخرجوا فقط بصنعة، بل بضمير فني.