الثورة – حسين روماني:

في العتمة الأولى التي تسبق انطلاق العرض، لا نسمع موسيقا ولا نرى ملامح واضحة، فقط ضجيج الأصوات التي ستبدأ عقب ثوان من الزمن بصمت يشبه البكاء ويغوص الجسد بعرض “خَدَر” للمخرجة والراقصة رهف الجابر.

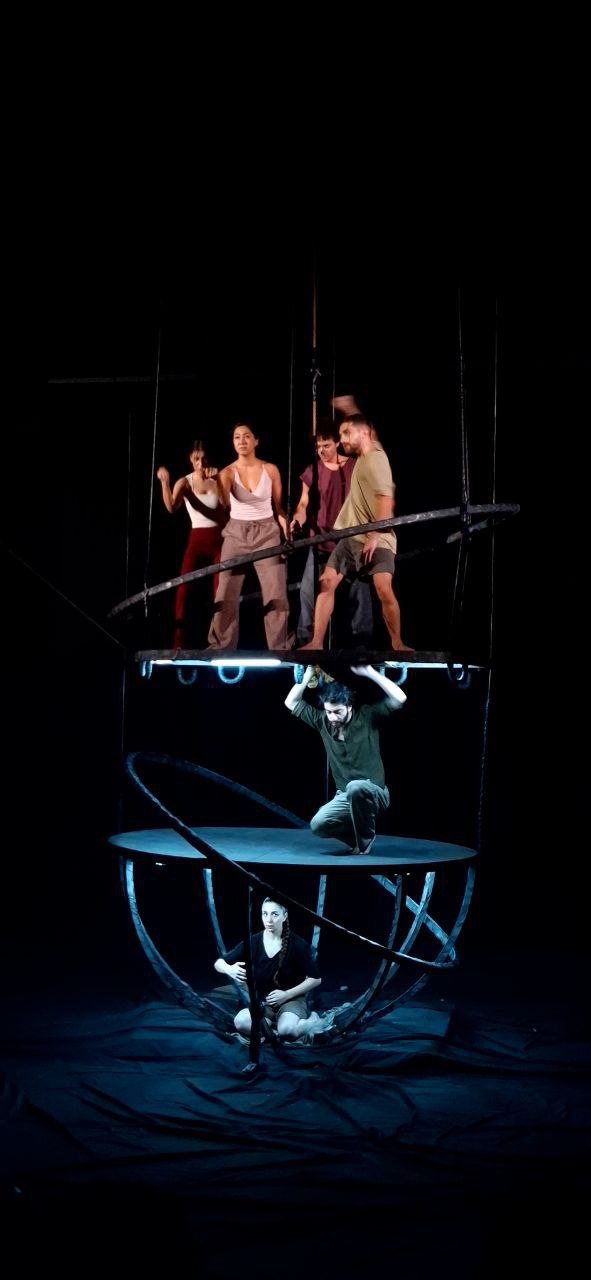

عملٌ راقص يغامر في المساحات بين الحركة والصمت، بين الشعور وانطفائه، بين الذاكرة الجسدية وما تبقّى منها بعد الإنهاك.

وجد العرض لنفسه مكاناً للمرة الثانية على خشبة دار الأوبرا في دمشق هذا العام، وسط مشهدٍ فنيّ يحاول إعادة تعريف لغة الجسد في المسرح السوري، ومع أنّ “خَدَر” يبدو للوهلة الأولى تجربة تجريبية مغلقة، إلا أنّه في العمق محاولة شجاعة لتأسيس سردٍ بصريّ جديد، يعتمد على ما يمكن تسميته “الكتابة بالحركة”؛ أي تحويل الألم الداخلي إلى نصّ حركيّ متصاعد دون حاجة إلى حوارٍ منطوق ربما نجد بعضه في دقائق العرض لاستكمال الحالة الدرامية.

من السرد إلى التجربة

تحمل رهف الجابر عرضها من نقطة الصفر، جسدٌ يرتجف على الأرض كأنه يستعيد وعياً مفقوداً، الحركة الأولى بطيئة، متردّدة، أقرب إلى زحفٍ داخليّ يبحث عن معنى النهوض، ثمّ تتلاحق الإيماءات في شكل دوائر وانكسارات متتابعة، تعكس حالة من الانفصال عن الإيقاع الخارجي للعالم، هكذا يتحوّل “الخَدَر” من عنوان إلى ثيمة مركزية ليس غياب الإحساس، بل حضورٌ مفرط له، إلى حدّ التخدير.

لا تروي الجابر حكاية محددة؛ بل تضعنا في مواجهة حالاتٍ متعاقبة من التذكّر والنسيان، من الخوف والرغبة، كأنّ العرض دفتر يوميات غير مؤرخ نقرأه عبر بروشور العرض الذي في حوزتنا، كل مشهد يقوم على مبدأ التناقض الحسي أجساد تتلاصق لتتباعد فوراً، حركات حادة تليها لحظات تجمّد تامّ، خطوات تتعثّر كأنها تعيد اختبار الأرض للمرة الأولى.

الأداء المفعم بالاختبار

تخبر رهف الجابر صحيفة الثورة أن فريق العمل يجمع بين خريجي قسم التمثيل وقسم الرقص، مغامرة خاضتها الجابر سابقاً فكان معها في المرة الماضية الفنان بشار أبو عاصي، الذي ترك العرض في قرارة نفسه بصمة لا تنسى بالانتقال إلى حالة الراقص وتطويع أدوات الممثل ليكتمل المشهد، عبر نقل التوتر الداخلي إلى الخارج دون الوقوع في فخ الاستعراض، واليوم أيضاً مع تيما الغفير، علي خزامي، علي فطوم، عليا السعدي وغفران حمادة.

كان كل جسد يبدو وكأنه يحكي قصته الخاصة، لكنه في النهاية جزء من نفس واحد يتبادل الإيقاع بين الانهيار والنهوض.

تُحسَب للجابر قدرتها على ضبط إيقاع المجموعة، إذ تُدخل الصمت كعنصرٍ سرديّ فعّال، ففي لحظات معيّنة، يتوقّف كلّ شيء لا موسيقا ولا حركة، ويغدو الهواء نفسه أثقل من أي صوت، هذا الصمت ليس فراغاً، بل مساحة تأمل تجعل المتلقي شريكاً في استكمال الحكاية.

لكن في مقابل هذه الدقّة التعبيرية، يقع العمل أحياناً في فخّ التقطيع الزمنيّ، فغياب البنية السردية الواضحة يجعل بعض المشاهد تتبدّد دون أن تترك أثرها الكامل، الجمهور يخرج من مشهدٍ متخمٍ بالعاطفة ليجد نفسه في آخر لا يقلّ توتراً، دون رابطٍ دراميّ واضح بينهما.

ربما أرادت الجابر ذلك لتجسيد التشتّت النفسي ذاته، لكن هذا الاختيار يتطلّب من المتفرّج وعياً بصرياً عالياً ليعيد تركيب المعنى بنفسه.

الإضاءة والموسيقا لغتان متوازيتان

الإضاءة في العرض التي صممها محمد نور درا ليست تقنية تكميلية، بل شخصية موازية، تتبدّل الألوان بين الأصفر الخافت والأزرق البارد لتشير إلى التحوّلات النفسية للمؤدين.

في لحظاتٍ معيّنة، تُضاء الوجوه فقط، كأنّ الضوء يحاول فضح ما تخفيه النظرات، وفي أخرى، تغرق الخشبة في نصف عتمة، تُظهر نصف الجسد وتخفي نصفه الآخر — وكأننا أمام مرآة للوعي المبتور.

الموسيقا المصاحبة والتي ألفها علي سليمان تمزج بين الإيقاع الإلكتروني والأنين الشرقيّ، في بناءٍ صوتيّ غير مريح عمداً. فبدلاً من أن تُهدّئ المشهد، تضعنا في حالة من التوتّر الدائم، تُذكّر بأنّ “الخَدَر” ليس راحة، بل استسلام متعب لإدراكٍ لا يُحتمل، هذه الازدواجية بين الصوت والصمت هي ما يمنح العرض كثافته النفسية.

ما بعد الخَدَر في المشهد الختامي، يتجمّع الراقصون في دائرة ضيّقة، تتحوّل شيئاً فشيئاً إلى كتلة بشرية واحدة تتنفّس ببطء، قبل أن تذوب في العتمة، تلك الصورة الختامية تُلخّص فلسفة العمل لا خلاص من الألم إلا بالاعتراف به، ولا استيقاظ من الخدر إلا حين نتعلّم الإصغاء لما يقوله الجسد.

رغم بعض التفاوت في ترابط المشاهد، يُحسب للعرض أنه قدّم رؤية جديدة للرقص المعاصر في سوريا، رؤية تتجاوز الزخرف الجمالي نحو التجربة الوجودية.

هو عمل لا يسعى إلى الإبهار، بل إلى لمس ما هو أبعد من الجلد، ذاكرة الصدمات، والأمل الصغير الذي ينجو في زوايا الروح.

ربما يحتاج هذا النوع من العروض إلى بيئة إنتاجية ودعائية أوسع ليصل إلى جمهورٍ غير معتاد على قراءة المسرح الجسدي، لكن “خَدَر” يثبت أن هناك جيلاً جديداً من المبدعين السوريين يكتبون بالحركة، وينسجون من وجعهم لغاتٍ بصرية لا تعرف الاستسلام. رهف الجابر وعبر “خَدَر”، لم تقدّم عرضاً فحسب، بل تجربةً وجودية تتقاطع فيها الذات مع الذاكرة، والرقص مع الاعتراف، والحركة مع المعنى، إنّه عملٌ يُرى بالعين، ويُسمع بالجلد، ويُحسّ بالقلب تماماً كما يحبّ المسرح أن يكون.