الملحق الثقافي:عبد الهادي صالحة:

لا ينفصل العمل الجمالي عن البيئة الدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية وحتى التقنية، باختصار عن مجموعة من المؤسسات والعقليات والأيديولوجيات والمعرفة والمواقف الاجتماعية المناسبة. ثمة علاقة وثيقة بين الأدب والمجتمع، فمن خلال الأدب تفتح الأبواب لمستوى أعمق من الفكر والفهم لكل الأشياء التي نراها وسمعت وشعرت في تجارب حياتنا اليومية. مهما كان الهدف الذي يسعى إليه، فإن الأدب يساهم في تحسين المجتمع من خلال تطوير الحس الجمالي والعقل النقدي ومعرفة الذات. من خلال أعمالهم أو أفعالهم، انخرط العديد من الكتاب في الحياة العامة أو السياسية أو المجتمعية. من خلال ترسيخ أنفسهم في زمنهم، من خلال دعم الأسباب التي يعتبرونها صحيحة، أخذ الأدباء الأدب من الصالونات لجعله ناقلاً للأفكار.

منذ عصر النهضة، نلاحظ أن الإنسانية كانت قادرة على الانتشار على نطاق واسع، لا سيما بفضل أعمال إيراسموس ومونتين، وغيرهما. ومع ذلك، سيتعين علينا الانتظار حتى القرن الثامن عشر، عصر التنوير، حتى يُنظر إلى الأدباء والكتّاب على أنهم ناقلين للتغيير الاجتماعي. من دون هذه الفترة، لم تكن ثورات مطلع القرن مبنية على الأساس الأيديولوجي نفسه. خلال هذه الفترة أيضاً، تطورت المشاركة العامة للكتاب، حيث خاطروا بانتقاد عمل المؤسسات والدين علانية. يتضح هذا من خلال قضية كالاس الشهيرة، حيث اتخذ فولتير إجراءات ضد العدالة الفرنسية لإعادة تأهيل تاجر بروتستانتي في تولوز متهم بقتل ابنه، وهي جريمة يُفترض أنها تهدف إلى منع تحوله إلى الكاثوليكية.

يرسم الكاتب رسالة حول التسامح ويتخذ موقفاً في عدة حالات من نفس النوع للاحتجاج على بنية مجتمع النظام القديم وتعصبها الديني. لقد ساهم كل الكتاب العظماء في عصر التنوير في وضع المؤشر على مشاكل عصرهم: انتقدها مونتسكيو في الرسائل الفارسية قبل أن يضع «روح القوانين»، كما أسس روسو فصل السلطات، عندما طور، في نفس الوقت إلى جانب رواياته العاطفية مثل جولي، تنظيماً جديداً مع العقد الاجتماعي والخطاب حول أصل وأسس عدم المساواة بين الناس.

هوغو الإنسان

لا يمكن الحديث عن الأدب والأدباء وتأثيرهم على المجتمع من دون الخوض في سيرة وإنتاج عملاق القرن التاسع عشر بطريرك الأدب الفرنسي فيكتور هوغو ( 1802 – 1882)، وفي نضاله الأدبي والسياسي، وفي صراعاته الاجتماعية. كان هوغو أحد أكثر المفكرين الموهوبين والمثيرين للإعجاب في عصره. واكب هوغو أحداث عصره بكل تجلياته كشخصية مدافعة عن حقوق الشعوب ونضالها من أجل الحرية والعمل على رفع مستوى الوعي والتعليم وتثقيف الجماهير ورفع مستواهم المعاشي. ولقد استطاعت شخصيته بعطائها الإبداعي أن تتخطى حدود فرنسا كروائي وشاعر ورسام وسياسي ومفكر، ولهذا كان نضاله نضالاً سياسياً وفكرياً احتل مكانة مرموقة ليس في تاريخ بلاده فرنسا فحسب بل في تاريخ العالم الحر. عالج هوغو الكثير من القيم العظيمة التي تمس المجتمع والظلم والمعاناة وتجعل شخصياته أيقونات شعبية حقيقية مع قضايا الساعة: العدل والتقدم والحب، التي كانت الموضوعات الرئيسية في القرن التاسع عشر. أدان هوغو بشكل غير مباشر جميع المظالم الاجتماعية في رواياته بقلمه.

لقد كانت شخصيته كمتحدث هي التي غذت مكانته كشاعر اجتماعي ونبي حقيقي. أراد هوغو «النبي» الساخط ضد الإمبراطورية الثانية تنوير الناس من أجل التغلب على نابليون وتشجيع الناس على الثورة، فاستخدم قصائده الساخرة ورواياته كسلاح مدافع ومهاجم. آمن هوغو بالديمقراطية وبدأ نضاله من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وهو مبدأ إنساني، ودافع في نصوصه وخطاباته عن المبادئ الأساسية، والتي هي مبادئ مجتمعنا الحالي.

لقد كرس هوغو في الواقع معظم أعماله للدفاع عن الخلفيات المحرومة، وحقوق الرجال والنساء من خلال الخطب، وناصر قضايا العمال والكادحين، ولا سيما في روايته الأسطورة «البؤساء» التي نُشرت عام 1862، حيث تجلت قوة الحقيقة، المبهرة والمقنعة في خدمة القضايا الكبرى؛ ابتعد هوغو عن أجواء الترف في أروقة السلطة إلى وسط الكادحين وعمال المصانع والفقراء والبؤساء والمتشردين، ليثبت بأنه ليس كاتباً وشاعراً رومانسياً فحسب؛ بل رجل سياسي يناصر قضايا الشعب ويتفاعل مع هموم عصره وقضاياه، فهو بقدر ما عرف عنه بكونه شاعراً، فهو مفكر يتطلع لمستقبل بلاده ويستشرف مستقبل الإنسانية، مدافعاً عن قضايا الشعب من أجل رفع مستوى الوعي عند أبناء شعبه وتثقيفهم وتعليمهم، ليعيش كل أبناء فرنسا تحت راية الثقافة والحرية والمساواة. وكتب «العقوبات» عام 1853، لأن هذه الرواية مست حساسية قرائه. كان فيكتور هوغو كاتباً «ملتزماً»، كما قال عنه جان بول سارتر، نتذكر ذلك من خياراته المتتالية، التي كانت متنوعة بشكل خاص الخيار الذي ميز النصف الثاني من حياته، الموقف الحازم الذي لا هوادة فيه لصالح الجمهورية منذ عام 1849، والذي أودى به إلى المنفى لما يقرب من عشرين عاماً.

إلى هذه القامة الأدبية الرفيعة، يضاف العديد من المؤلفين الكاثوليك المعاصرين في القرن التاسع عشر (من ليون بلوا إلى فرانسوا مورياك) الذين عبروا عن حزنهم العميق عندما رأوا اليقينيات القديمة محاصرة بالشك، يهينها مذهب المتعة العلماني، والشعب يغريه الوفرة المبهرجة من السلع المادية. إن الفنانين والأدباء، سواء اندمجوا بانسجام في حضارة أو يعارضها (في صراع كامن أو عنيف)، فإنهم يشهدون بكل جلاء ووضوح على التطور أو القمع أو القواعد أو العادات التي تميز مجتمعاتهم الإنسانية.

وفي القرن العشرين، غذت الحربان العالميتان المجال الأدبي، حيث تعلم القراء من الكتب الآراء القوية للمؤلفين (من الكتاب المسالمين «رومان رولان، ستيفان زفايغ» إلى الأدباء المقاومين «رينيه شار، رومان غاري»)، فقد ميزت عقول الناس شخصية الكاتب «الملتزم»، بأشكال متنوعة للغاية من القتال، وجعلت الأدب يتقاطع مع السياسة أو النضال الاجتماعي. وقد شارك جان بول سارتر، في النصف الثاني من القرن العشرين، في جميع المعارك، وأصبح في نظر العالم «مثقفاً ملتزماً»، يعارض حروب إنهاء الاستعمار، ويؤيد الثورة الكوبية أو ثوار 68 مايو.

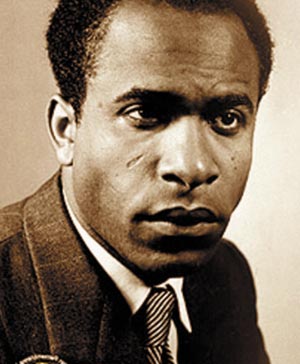

كما شهدت فترة ما بعد الحرب مباشرة ظهور رجال من الأدباء، كان الفرنسيون بمثابة ناقل في الكفاح ضد الاضطهاد والاستعمار، على رأسهم المفكر اليساري إيمي سيزير، الذي تميز بنضاله ضد الاستعمار. وكذلك الشاعر ليوبولد سيدار سنغور الذي طور نظرية الزنوجة التي اخترعها سيزير، وأظهر حقيقة الحضارة الزنجية الأفريقية، معلناً في شعره فكرة مركزية تطالب بالاعتراف بالثقافات السوداء والحق في الاختلاف الذي يشكل شخصية فردية وجماعية أصلية. لقد ارتبط شعره ارتباطاً جوهرياً بالتزام الزنوج الراغب في إعادة تقييم أفريقيا المجردة من لغتها وتاريخها. وإذا نظرنا إلى شعر سنغور، فلا يمكن فصل الشاعر عن السياسي، كما أنه لا ينبغي أن يغيب عن ذهننا المناضل فرانز فانون (1925 – 1961)، ذلك المفكّر الثوري الأهم في النصف الثاني من القرن العشرين، تلميذ إيمي سيزير، الذي عرف بنضاله من أجل الحرية وضد التمييز والعنصرية، والذي انتهى مثقفاً عضوياً ملتحماً بقضايا الطبقات العاملة والفلاحين. ذلك المثقّف النخبويّ الرفيع التعليم من الجامعات الغربيّة الذي نسج أفكاره من القتال مع الناس على المتاريس وفي الجبهات، الماركسيّ النزعة من دون أن يسقط في فخ التعالي الثوري على الفقراء، وطبيب السيكولوجيا الذي وضع علمه وممارسته الطبيّة في خدمة التحرّر، كاشفاً عن الخراب الهائل الذي يتسبّب فيه الاستعمار للقلوب والعقول معاً. كان فانون منغمساً على نحو عميق في عمليات المثاقفة مع الفكر الفلسفي الغربي، وفي تمثل وتوظيف نظريات التحليل النفسي ببعدها الفلسفي والعيادي معاً لتفكيك الظاهرة الكولونيالية ونفسية المستعمَر والمستعمِر معاً. ولقد استطاع فانون أن يقيم محاكمة لتناقضات النزعة الأنسية الغربية ذات المعيار المزدوج.

التاريخ: الثلاثاء10-11-2020

رقم العدد :2020