الثورة – رانيا حكمت صقر:

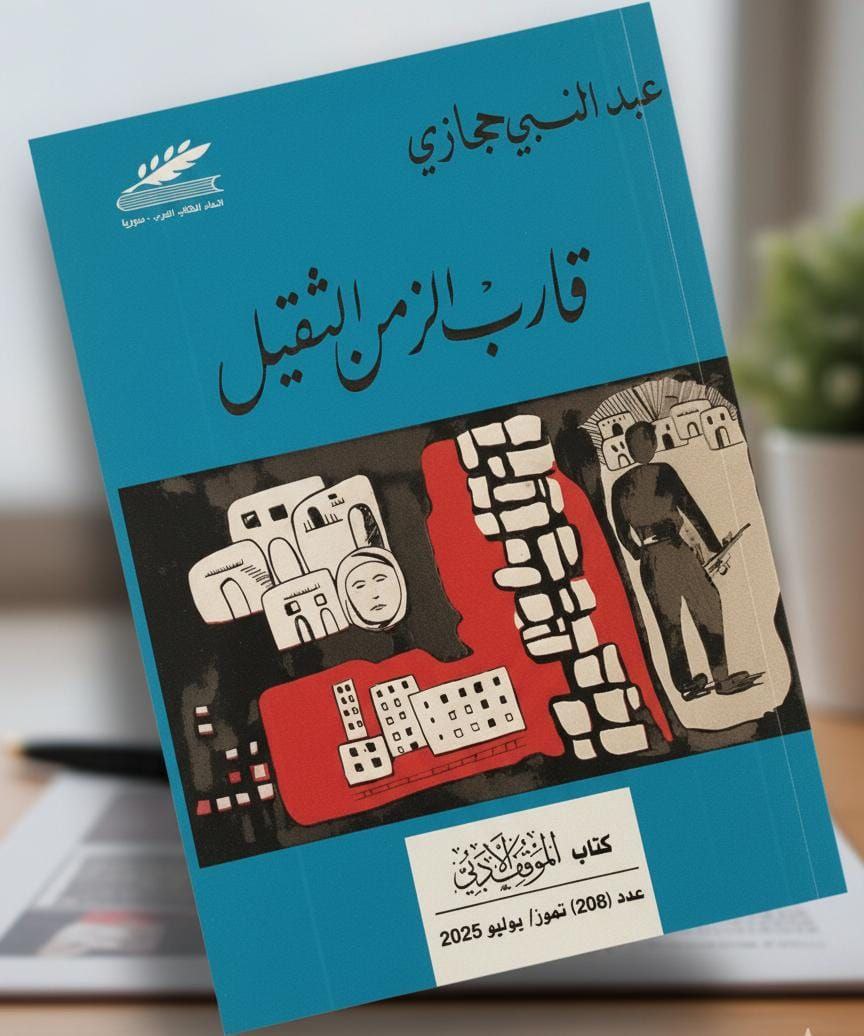

حين أصدر عبد النبي حجازي روايته الأولى “قارب الزمن الثقيل” عام 1970، كان يضع أمام القارئ مشروعاً أدبياً يرى في الزمن خصماً لا إطاراً، وفي الذاكرة سجناً لا زينة.

في هذا العمل، الذي كتب في مناخ ما بعد النكسة، يصبح الماضي عبئاً على الحاضر، ويتحوّل كل حوار داخلي إلى مواجهة مع الفراغ، مع الخيبة، ومع سؤال الوجود ذاته. واليوم.. نستعيد الحوار الذي أراد القائمون على مجلة الموقف الأدبي التي صدرت تحت عنوان: “الأدب السوري وامتحان التغيير”، أن يعمموه بإصدار يرافق المجلة التي ذيل غلافها بتأكيد شجاعة الرواية المنسية للأديب عبد النبي حجازي، والتي عرّت هزيمة حزيران 67، في طبعة ثانية لها بعد 55عاماً على صدور الطبعة الأولى.

الزمن من ساعة إلى عبء

لا يتعامل حجازي مع الزمن كمعيار محايد للأحداث، بل يجعله أثقل من أن يُحمل، في أحد المقاطع كتب: “أنا كومة رماد فوق الكرسي لا غير.. صمّاء، مطليّة في الفراغ”، هذه العبارة تختصر فلسفة الرواية، والتي تؤكد أن الحاضر لا يقدّم خلاصاً، بل يعيد تكرار الإحساس بالعدم. الزمن في الرواية ليس خطّاً، بل دائرة خانقة تعيد الشخصيات إلى ذات الأسئلة بلا مخرج.

يكتب حجازي من تفاصيل الحياة اليومية”الكرسي، الجسد، النور، حتى ضرب اليد على الفخذ”، لكنها تفاصيل تُعاد صياغتها بحيث تحمل دلالة رمزية، واقعية الأشياء لا تنفصل عن بعدها التخييلي، حين يقول: “ليت قلبي يتوقف في صدري، والنور يطفأ في عيني، ويكون النهاية نهاية العالم كله”، نقرأ صوت شخص يائس، لكننا نسمع في العمق صدى جماعة بأكملها انهارت أحلامها بعد هزيمة قاسية.

المكان ذاكرة تتكلم

رغم أن المقطع المقتبس يركّز على الداخل النفسي للشخصية، إلا أن المكان في الرواية الأوسع يلعب الدور ذاته: “البيت، الأزقة، المقاهي”، ليست خلفيات جامدة بل خزائن للذاكرة، إنها الأماكن التي تتكلم من خلال صمتها، وإذا كان الكرسي هنا رمزاً للجمود، فإن البيوت والشوارع في بقية النصوص تتحوّل إلى أرشيف جماعي يحمل بصمات من مرّوا ورحلوا.

تقوم لغة “قارب الزمن الثقيل” على بساطةٍ ظاهرة وعمقٍ خفي، الجملة المباشرة- “أنا إنسان.. رديء”- تحمل كل ما تحتاجه الرواية من صدق. لا زخرفة ولا مبالغة، بل مواجهة جريئة مع الداخل، هذه الجرأة تجعل النص يقترب من القارئ بواقعية مؤلمة، وفي لحظةٍ أخرى يقول السارد: “لماذا لا نكون أكثر صراحة؟ نواجه الحقائق بصراحة”، وهو إعلان واضح عن موقف الكاتب نفسه” الرواية أداة مواجهة، لا تجميل”.النص يتقدّم ببطء متعمّد، الحوار الداخلي يطغى على الحدث الخارجي، هذا البطء قد يرهق قارئاً يبحث عن حبكة متلاحقة، لكنه يصبح عند قارئ آخر أداة جمالية تتيح الدخول إلى عمق الشخصيات، البطء ليس عجزاً بل تقنية تعكس ثقل الزمن نفسه، وتحوّل القراءة إلى تجربة تأملية.

قوة النص وحدوده

تكمن قوة الرواية في أنها تجعل من الزمن بطلها الأول، ومن اللغة أداة مواجهة صريحة، ومن المكان ذاكرة حيّة، كذلك، تضيف الشاعرية المقتضبة لمسة خاصة فالواقعي يلتبس بالرمزي، واليومي بالوجودي. بالمقابل، تظل حدودها في ذلك البطء نفسه، وفي تكرار المعاني أحياناً، ما قد يشعر بعض القراء أن النص يدور حول ذاته. لكنها، بهذا الشكل، تؤسس هوية مغايرة للرواية السورية آنذاك، وتفتح باباً لرؤية سردية أكثر جرأة.

“قارب الزمن الثقيل” نصّ تأسيسي ليس فقط في مسيرة عبد النبي حجازي، بل في مسار الرواية العربية التي تحاول إعادة تعريف الزمن، إنها رواية عن المواجهة مواجهة الذات، مواجهة الخراب، مواجهة الفراغ، كل صفحة فيها تحمل سؤالاً واحداً: كيف نعيش ونحن نجرّ خلفنا ثِقَل الماضي؟