الملحق الثقافي..د. محمود شاهين:

تضم مكتبة المعهد العالي للفنون الجميلة في تونس، مجموعة هامة من الأبحاث التي تتناول قضايا وشؤون الفنون التشكيليّة العربيّة المعاصرة، أُعدت وكتبت وفق ضوابط وروائز أكاديميّة رصينة، ما جعلها تُشكّل وثائق مهمة لهذا النوع من الثقافة البصريّة العربيّة التي (رغم تطور بعضها وتكامله شكلاً ومضموناً) لا تزال تشكو من قلة الدراسات التي تؤرخ وتوثق لها، وغياب الأبحاث النقديّة العلميّة السليمة التي تقوّم مسارها، وتنقلها سليمة ومعافاة، لأجيال الفنانين التشكيليين الشباب، للاستفادة من قيمها الفنيّة، وطروحاتها الفكريّة والتقانيّه، وبالتالي البناء عليها: فناً جديداً يعكس زمانه ومكانه بشكل صادق وسليم.

من الدراسات المهمة التي تضمها هذه المكتبة، بحث بعنوان: (صورة الواقع في الفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر) وضعه الفنان التشكيلي (حبيب الراعي) وفيه يحدد بدايات تشكل هذا الفن، وموضوع الأرض فيه: بين واقعيّة الصورة وكيميائيّة الخامات، ومن ثم يقف عند وطن الذكريات ووهم المسافات.

خصوصيّة التجربة

يقول الفنان الراعي إن تناوله لتجربة التشكيل الفلسطيني في حد ذاته، محكوماً بالخوض في المساجلة والاختلاف، ومرد ذلك ليس إلى كون هذه التجربة جزءاً من المشهد التشكيلي العربي فحسب، بل إلى خصوصيتها المرهونة بالوضع الفلسطيني بشكل أساسي. لهذا فإن أولى الإشكاليات ترجع إلى هذا الارتهان الذي أصبح يُشكّل إكراهاً، ظهرت آثاره في الدراسات التي أخذت بعداً إيديولوجياً تنظيريّاً، مما جعلها تسلك منحىً تضليلياً في مسار التجربة التشكيليّة الفلسطينيّة في مرحلة ما قبل انتفاضة عام 1987، وأصبح شعاراً يُطالب الفن والفنان أن يكون في خدمة القضية، وملتزماً بالتعبير عن مسيرة نضال الشعب الفلسطيني لنيل حريته واستقلاله، مشيراً إلى أن خصوصيّة التجربة التشكيليّة الفلسطينيّة، تبدت له من خلال الكتابات التي ركّزت على الجوانب الخاصة بالصراع وبالإشكال السياسي الإيديولوجي أكثر من التركيز على البعد التشكيلي، ما جعلها قاصرة عن تحليله ودراسته بالشكل الصحيح.

أمور ملحة وظروف معقدة

بناءً على هذا، من الضرورة تناول هذه التجربة تناولاً تشكيلياً، وهو أمر ملح، خصوصاً بعد أن دُعّمت هذه التجربة في وقت لاحق، بنتاجات فنانين اختاروا المغايرة والاختلاف، وجعلوا البحث عن الخصوصيات نهجاً لهم. مع ذلك، لا زالت هذه التجربة تنطوي على أبعاد إشكاليّة تتقدمها الحيرة التي وقع فيها الفنان الفلسطيني على عدة مستويات، تندرج جميعها في إطار وظائفيّة الفن التي ميزت النتاج الفلسطيني في بدايته والمتمثلة في كونها: توثيقيّة، وتراثيّة، وتوجيهيّة تحريضيّة. من جانب آخر، تُعيد غالبية الدراسات تأخر الحركة التشكيليّة الفلسطينيّة، والانقطاعات التي شهدتها، بالمقارنة مع بعض الدول العربيّة، إلى الظروف المعقدة وغير المستقرة في فلسطين. لكن بالرغم من ذلك، استطاعت الممارسات التي شكلّت مجمل النشاط التشكيلي، أن تؤسس لتجربة تشكيليّة فلسطينيّة جديرة بالدراسة والتحليل.

اختلاف البدايات

يُشير الراعي إلى وجود (بدايات) وليس (بداية) للفن التشكيلي الفلسطيني المعاصر، نتيجة الانقطاعات التي عانى منها، بسبب الأوضاع السياسيّة غير المستقرة التي سادت فلسطين في فترتي الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي، وهذه البدايات تتشابه مع غيرها من البلدان العربيّة، لناحية انتقال اللوحة المسنديّة، بمفهومها الغربي، إلى أغلب البلدان العربيّة، والاختلاف بين التجارب التشكيليّة العربيّة يتمثل في الفوارق الزمنيّة بين بداية كل تجربة، وفقاً للظروف السياسيّة والاجتماعيّة لكل بلد.

لقد عرفت التجربة الفلسطينيّة مبكراً الرسم المسندي بسبب انتشار الرسم الأيقوني في الأديرة والكنائس، وفي البعثات والمدارس التبشيريّة، وقد شكّل الرسم الأيقوني بداية ريادة للفن الفلسطيني، بالرغم من أن هذا النوع من الرسم بقي لفترة طويلة مقتصراً على الأغراض الدينيّة، لكن فيما بعد اكتشف رسامو الأيقونات أغراضاً أخرى تستطيع اللوحة المسنديّة تناولها كالطبيعة والطبيعة الصامتة.

عوامل تبني الخطاب الواقعي

يرى الراعي أن الفنان الفلسطيني، انطلق من حاجة أكيدة في تصوير ما وقع له، خاصة بعد حرب 1948 حيث مُورس ضده تعسف واضطهاد وقهر. هذه المظالم حصرت مهمته في التعبير عنها، والتذكير بها، والاستفادة والتعلم منها، وكان من البديهي أن يتبنى الخطاب الواقعي في عملية التعبير عن واقعه، وإعطاء صورة صادقة عنه. وهكذا استبعد الفنان الفلسطيني الأساليب الشكلانيّة الغامضة والمجردة، وهو استبعاد للفن المجاني وغير الملتزم، والتزام بالقضية العادلة، الأمر الذي قاد إلى نوع من اختلاط الفني بالسياسي والإيديولوجي. بهذا التقت الواقعيّة مع مفهوم الالتزام في الفن، سواء كانت منهجاً أو كتعبير عن موقف، باعتبارها ستصبح مطلباً، يحقق أهداف مَن نادوا بدور تحريضي وتنويري وتعبيري للفن. والواقعيّة وفق الفهم الذي التقت فيه مع مفهوم الالتزام، يتفق كلاهما على تامين شروط الرسالة التي يجب أن تتحقق من خلالها عملية الإيصال، باعتبار العمل الفني رسالة بين مُرسِل ومُرسَل إليه. وبهذا أصبحت الصورة الوسيط الذي يرصد أحاسيس وهموم الجموع الفلسطينيّة، لتصبح قابلة للفرجة والتأمل الجماعي، ولتشكّل حافزاً لتحريك وإثارة المشاعر والحماس، وهي فرجة محكومة بدورها في إيصال وتبليغ الرسالة من خلال (صورة ناطقة) أو مقروءة، وبالتالي فالغاية ليست فرجويّة لما هو جميل، بل قراءة لكلمات مصورة، غايتها عرض لوضعيّة، أو نقد لها، كوظيفة تحريضيّة توعويّة.

وظيفة الصورة في السرد الواقعي

يرى الباحث أن الواقع الفلسطيني تجلى في البداية، من خلال الصور السرديّة الوصفيّة التي ظهرت في لوحات الفنانين: إسماعيل شموط، تمام الأكحل، إبراهيم غنام وغيرهم. فالواقع المعاش كماضي تحوّل بذلك إلى مجرد صور أو نسخ غير حقيقيّة للواقع الأصلي، ليصبح ما نشاهده ليس واقعاً، بل صورة عنه، لكنها صور تمتاز بقدر كبير من المصداقيّة في إخلاصها، لهذا من السهل أن تُصنف بأنها صور واقعيّة.

على هذا الأساس، فإن واقعيّة الصورة تُقاس من خلال القدرة على الوفاء للأصل، والأمانة في نقله، ولهذا تستخدم لوحات شموط والأكحل وغنام وغيرهم من الفنانين، تقانات الوصف بالدرجة الأولى المرتبطة أساساً بالسرد. وحتى تكون لوحاتهم واقعيّة، وتحمل مصداقيّة واقعيتها، كان لا بد لها من أن تُصوّر الأشياء والمواضيع والموجودات كما تظهر عليه.

تجليات الأرض

يؤكد الراعي على أن الاهتمام بموضوع الأرض في الفن التشكيلي الفلسطيني بدأ من الاهتمام بطبيعة فلسطين وجمال أرضها وريفها، بحيث أصبحت محاكاة الفنانين التشكيليين لهذه الطبيعة هي طريقتهم الأولى للتعبير عن جمال الأرض التي ينتمون إليها (كما يقول كمال بلاطة). وقد تميزت هذه المرحلة بنقل صورة انطباعيّة للأرض وللطبيعة الفلسطينيّة التي شكّلت خلفيّة للأحداث. صورة الأرض الانطباعيّة، بقيت حاضرة عند كثير من الفنانين، حيث لازمت أعمالهم، وميزت أسلوبهم، دون تبدل واضح، لكنها شهدت بالمقابل، تبدلاً واضحاً في وقت لاحق عند البعض الآخر مثل: سليمان منصور، تيسير بركات، ونبيل عناني، والتي تجلت من خلال عمليات استلهام رمزي لموجودات الأرض، عن طريق إبداع مجموعة من الرموز، وفي مرحلة لاحقة، استلهام خامات مرتبطة بالأرض والبيئة، بحيث تم إشراك تلك الخامات في صلب العمل الفني الذي هدف الفنان الفلسطيني من إبراز موضوع الأرض فيه، إلى التأكيد على حق الفلسطيني بأرضه وهويته العربيّة، وتشجيع الإنسان الفلسطيني على التشبث بأرضه وبجذوره، وبالتالي إظهار وحشية الاحتلال ومخاطره الجديّة.

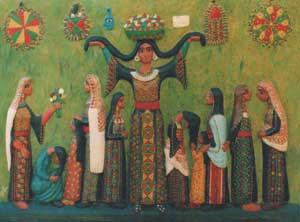

إن أعمال الفنانين في هذه الفترة، صوّرت العديد من الرموز، بل ذهبت إلى حد اختراع رموز جديدة، لم تكن مألوفة سابقاً في اللوحات، وكلها ارتبطت بفلسطين وبأرضها مثال ذلك: الأسلاك الشائكة، أشجار البرتقال، سنابل القمح، القضبان، عناصر زخرفيّة من التطريز والكوفيّة الفلسطينيّة، الأحصنة..وغيرها.

التجريد الأركيولوجي للأرض

اعتمد الفنانون: سليمان منصور، تيسير بركات، ونبيل عناني، خامات محليّة فلسطينيّة لها علاقة وثيقة بالأرض كالطين، والقش، والجلد الحيواني، وخشب الأشجار الطبيعي، والحناء، والأصباغ، والزجاج، والنحاس كمحاولة منهم لاستلهام التراث في أعمالهم، ساعين في ذلك إلى خلق نوع من المصالحة بين ما هو حداثي وما هو تراثي في أعمالهم، لتعميق مفهوم الهوية والانتماء. وإذا كانت هذه التجارب قد استلهمت خامات أرضيّة دخلت في صلب العمل الفني الذي ابتعد عن الشكل التقليدي، فإن تجربة الفنانين سها شومان وإسحاق نحلة، بقيتا ضمن حدود اللوحة التقليديّة، مع بعض الاستثناءات لدى الفنانة شومان التي استعملت بعض الحجارة في أحد أعمالها.

عموماً، يمكن القول: إن تركيب الأعمال عند شومان ونحلة، يقوم وفق رؤية تجريديّة للأرض تبتعد عن المرئي الظاهر والمباشر، لتصل إلى بواطنه غير الظاهرة، وقد مرت تجربتهما بثلاث مراحل هي: مرحلة التجريد البصري للمكان، والتجريد الذري والجزئي، والتجريد الأركيولوجي البيئي.

الخامة كحضور عيني للواقع

من جانب آخر، قام الفنانون: خليل رباح، رنا بشارة، حسن حوراني، الذين ينتمون لجيل واحد، بالاشتغال على مواد طبيعيّة مستمدة من البيئة، مرتبطة بالأرض، وهي مواد مسبقة الصنع، أو موجودة بشكل طبيعي فيما يُعرف بالتكوينات الإنشائيّة، وهي مختلفة عن المواد التي سبق أن استفاد منها كل من الفنانين منصور وعناني وبركات، وكل ذلك بهدف تأكيد الانتماء للأرض. من ذلك قيام الفنان خليل رباح باقتلاع شجيرات زيتون من فلسطين، وقطع بها مسافة آلاف الكيلومترات ليعيد غرسها في حديقة بالعاصمة السويسريّة جنيف. كما سبق للفنان إسماعيل شموط وصوّر شجرة محترقة في لوحته المبكرة (إلى أين؟). وهو ما فعلته تمام الأكحل بتصويرها لشجرة البرتقال وهي بكامل خضرتها وعطائها، رغم جذعها الثخين القديم الذي رمزت به إلى عمرها الطويل. كما طرح الفنان ناصر السومي موضوع الشجرة في علاقتها بالأرض والإنسان، في محفوراته العائدة إلى عام 1979.

الفنانان فيرا تماري ومحمود طه، اشتغلا بالطين والخزف. ولجأ الفنان التلقائي عبد الحي مسلّم إلى استخدام نشارة الخشب والغراء في تنفيذ غالبية أعماله الفنيّة التي كرّسها لذكرياته عن القرية والتراث الشعبي الفلسطينيين.

وطن الذكريات ووهم المسافات

يرى الراعي أن الذكريات شكلت ركناً أساسياً في تكوين الشخصيّة الفلسطينيّة، باعتبارها متعلقة بالبعد الزماني المتبقي لها، بعد فقدانها لبعدها المكاني، لهذا سيتحول الفلسطيني إلى كائن زماني، تتحدد علاقته بالمكان من خلال الزمان، حيث سيعيشه بشكل استرجاعي يقوم على الذاكرة. وهكذا ستنفرد الذاكرة بدور رئيسي في الوجود الاجتماعي الفلسطيني، وفي عملية التمارين على العودة، واستحضار الوطن من خلال الذكريات التي قدم الفنان إسماعيل شموط شريطاً متسلسلاً من الصور التي ساهمت بحفظ الذاكرة الفلسطينيّة وتوثيقها. وهو ما فعلته الفنانة ليلى الشوا، إنما بشكل مغاير، بهدف محاكاة اليوميّة بتفاصيلها المنسيّة التي ما زالت عالقة في الذاكرة الشعبيّة الفلسطينيّة. وهو ما فعله أيضاً الفنان إبراهيم غنام الذي لم يلجأ إلى نقل مجرد مشاهد واقعيّة، بل قام بتصوير الواقع بأدق تفاصيله كما يتخيله، وبأسلوب خاص، مفعم بأحلام هانئة، وبطرافة محببة، يستعيد من خلالها أياماً غابرة، سعيدة، مُسجلاً بذلك موقفاً يعترض به على الواقع الحاضر.

الوطن: الذكرى والحلم

يُشير الراعي إلى أن الفنانة تمام الأكحل، تقوم بممارستها لتمرين العودة، بالجمع المتعمد بين واقعيّة الذكريات وخياليّة الأحلام، وهي ذكريات مرتبطة بالموطن الأول، وبدار الطفولة التي أصبحت تسكن ذاكرتها بعد أن كانت تسكن هي فيها. كذلك الأمر لدى الفنان أحمد نعواش، حيث شكّلت الطفولة المبكرة مخزوناً مرجعياً لأعماله الفنيّة، وهذا ما نراه حاضراً في أعمال جمانة الحسيني التي عاشت طفولتها في مدينة القدس مسقط رأسها. أما الفنان مصطفى الحلاج الذي حُكم عليه بالنفي والتشتت مع أبناء جيله العام 1948، ليجد نفسه يبحث عن هوية ضائعة، فقد كانت رحلته الفنيّة موازية لرحلة التشتت والمنافي التي اتسمت بكثير من السورياليّة واللاواقعيّة التي سردها في مطولته التشكيليّة التي بدأها عام 1997 ورحل دون أن يُنهيها.

البيت: مربع الذكريات

من الطبيعي أن تتمحور ذكريات الفلسطيني عن وطنه، سواء في الشتات أو في الداخل، حول المنزل والدار، لأنه أكثر الأمكنة خصوصيّة وحميميّة عنده، فهو رحمه الثاني الذي ترعرع فيه، بعد هجر رحمه الأول، والحاضن الأول لأحلامه، وهذا ما تجلى بوضوح في أعمال الفنانين: إسماعيل شموط، تمام الأكحل، إبراهيم غنام، جمانة الحسيني، غادة دحدلة، محمد الجالوس، وخالد حوراني. وقد لجأ الجالوس وحوراني إلى هندسة الذكريات، من خلال الاستفادة من البقايا المهملة لمادتي الورق والورق المقوى (الكرتون)، والتنوع في سطح اللوحة بين ما هو نافر وغائر، وبين الخط واللمسة اللونيّة الخشنة والناعمة.

وهكذا، استطاعت بعض التجارب التشكيليّة الفلسطينيّة أن تقتحم عالم المغامرة، وأن تصدم وتقدم غير المألوف، بعيداً عن النمطيّة، وبذلك منحت مساحة جديدة لتذوق ما هو تشكيل داخل الحياة الواقعيّة للإنسان الفلسطيني، وعبّرت هذه التجارب في الوقت نفسه، عن المدى الذي وصل إليه الواقع الفلسطيني من حالات دمار وتشظي، فاستطاع أن يفصّل التجاوب الحماسي مع ذلك الواقع إلى حالات من التجلي التشكيلي، وخلق متعة جماليّة جديدة على الذائقة العربيّة عموماً، تتأكد من خلال قدرة الفن التشكيلي على التموقع داخل تلك الذائقة، واستدراج المشاهد لتلمس الواقع من خلال ما هو فني وجمالي.

التاريخ: الثلاثاء12-3-2019

رقم العدد : 16929