الثورة – رفاه الدروبي:

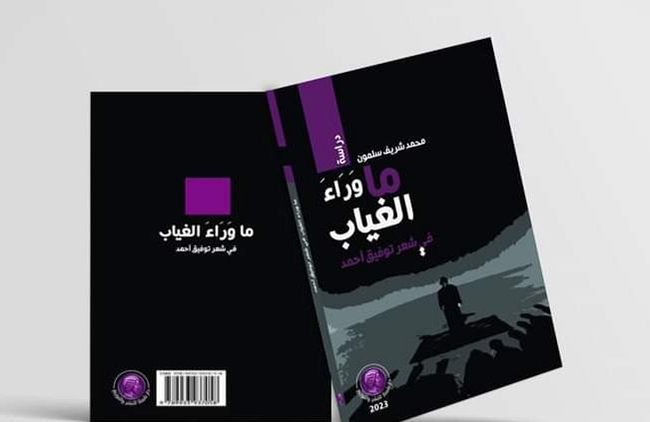

إنَّ ما يلفتُ الانتباه عند التَّتبُّع الدقيق للدراسات المتناولة لثنائيَّة الحضور والغياب في المنجزِ الأدبيّ، أنَّها اتجهت نحو شعراء بعينهم من دون غيرِهمْ، واعتمدت المنهج والقضايا ذاتها، حتّى أصبحت تقليداً لا طائل منه، ورصفاً للكلام؛ واتّكاءً على جهد الآخرين من الدّارسين والباحثين والنّقاد في الغرب كان للباحث محمد شريف سلمون في كتابه الجديد الثاني عنوانه “ما وراء الغياب في شعر توفيق أحمد” يحمل بين دفتيه ١٣٣صفحة من القطع المتوسط الصادر عن شيبلا للنشر والتوزيع بحمص.

الباحث سلمون ركَّز على إنتاج شاعر الأرضِ المحتلّةِ محمود درويش، وكان محورَ الدّراسات، ورغم أنَّها تناولت آخرين من عصورٍ أدبيّةٍ شتّى إلّا أنّ درويش ظلَّ محورَ التّناولِ؛ لذرائعَ شتّى لأنَّها واكبتْ أحداثَ تشرّدِ الشّعبِ الفلسطينيِّ، ومحاولاتِ طمسِ هويّتِهِ، باجتثاثِهِ من أرضِهِ وتاريخِهِ، إلى رأي النّاقد الدكتور يادكار الشّهرزوريّ في مقدّمة دراسةٍ نقديّةٍ له، وتعتبر على قدرٍ كبيرٍ من الأهميَّة.

كما أشار إلى أنَّه لا يمكن نكرُان أنَّ شعر درويش يمثّل أهمَّ منعطفٍ في تاريخ الشّعر العربي الحديث والمعاصر، ولكنّ أعمالَه فيما يتعلّق بقضيّتي الحضورِ والغيابِ نالتْ ما تستحقُّ من الدّراسةِ، وسرعانَ ما تقعُ في شَرَكِ التّقليدِ والاتّباعِ والتّكرار والاقتباساتِ الدائرة في فلَكٍ واحدٍ وتنغلق عليه، إنَّه الجديد المحتمل والدِّراسةُ لا تخوض في غمار ظاهرة الحضور والغياب في المنجز الأدبيّ تفصيلاً، ولا أنْ تستوعب في طيّاتها جميع مَنْ تناول الثنائيّة من الباحثين والدّارسين والنّقاد؛ لعدمِ إمكانيّةِ الاستقصاءِ الشّاملِ، من جهةٍ، ولأنَّ كثيراً من الدِّراساتِ كان تكراراً واستعراضاً لأخرى سابقةٍ، من جهةٍ ثانيةٍ.

ثم بيَّن أن يكون مسوّغاً لإشكاليّة الظّاهرة من حيث المصطلح والمفهوم والتّطبيق في النّقد الأدبيّ، أو لاعتباراتٍ أخرى تتعلّق بطبيعة الفكر والثقافة! لافتاً إلى أنَّ التَّركيزَ تمَّ على تناول ظاهرة الغياب من دون الحضور، والاهتمام بتجلّياتها في المنجز الأدبيّ السّوريّ، وبفهمٍ أكثر تحديداً: بغياب “الفواعل الشّعريّة” في مجموعة: “أكسرُ الوقتَ وأمشي”، وتعتبر أوّل مجموعةٍ صدَرَتْ للشّاعر السّوريّ توفيق أحمد عام 1988م، عبر قراءةٍ تفكيكيّةٍ، رغبةً في متابعةٍ جدّيّةٍ للفيلسوف والنّاقد الفرنسيّ- الجزائريّ جاك دريدا رائدها، لأنَّه اعتمدَ الفلسفةِ الظّاهراتيّة في مشروعه.

بينما رأى الباحث محمد شريف بأنَّ ما يُطلقُ عليه “الفواعل” مصطلحٌ خاصٌّ بالسّرد الرّوائيّ والقصصيّ ويسمى “الفواعل السّرديّة”، تناوله مؤسِّس السيميائيّات البنيويّة الخيرداس جوليان مؤسِّسها في كتابه: “سيميائيّات السّرد”، مستوحياً إيّاه من أعمال كلود ليفي ستروس؛ لتحليل الفاعلين، أو ما يُطلِقُ عليه “العوامل” وتناول المصطلح نفسه الناقد الدكتور يادكار الشّهرزوريّ في كتابه: “فاعلية الغياب في شعر محمود درويش قراءة تفكيكيّة”، ولكنْ باقتضابٍ في الجانب النّظريّ وبوفرةٍ التّطبيق والتحليل منهما، مفرداً ما أطلق عليه “محوراً” في كتابه.

فيما رأى بأنّ توظيف الشاعر السوري توفيق أحمد، تقنيات السرد والخطاب القصّصيّ في نصّه الشعري

بات اتجاهاً نزعتْ إليه القصيدة الحديثة، بل أصبح: “الصّيغةَ المهيمنة عليها” كما أشار النّاقد الدكتور هايل الطالب، تناولها في دراسة له فيها تجلّيات خطاب العشق في شعره وهَدفَتْ الدّراسةُ إلى تبيانِ أهمِّ الأسباب الواقفة وراء استحضار الفاعل الشعري، أو تغييبه، أو حتّى تهميشه في نصوص الشاعر السوري توفيق أحمد؛ وركّزَتْ على غياب الفواعل الشّعريّة وحضورها في مجموعةِ: “أكسر الوقتَ وأمشي” الصادرة عام 1988م، والمثبتة في أعماله الشعريّة بطبعتِها الثالثة.