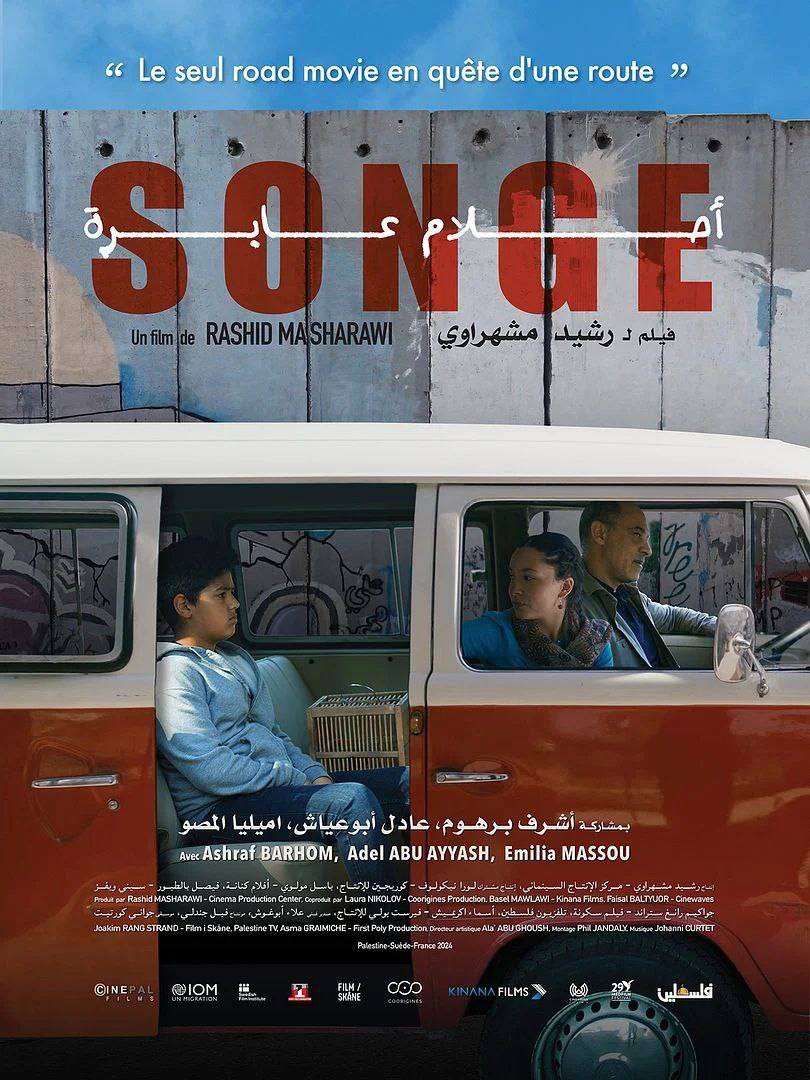

الثورة – أحمد صلال – باريس:

هذه القصة التي تجمع بين الحلو والمر، والتي تتحدث عن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية، ساذجة وحنونة وساخرة، تشكل مفاجأة سارة تؤكد موهبة رشيد مشهراوي.

سامي، البالغ من العمر اثني عشر عاماً، مهووس بالبحث عن حمامته الزاجلة في أنحاء الأراضي الفلسطينية، مقتنعاً بعودة الطائر إلى موطنه الأصلي، يبدأ سامي رحلة من مخيم اللاجئين قرب الجدار العازل إلى حيفا، وفي الطريق، يقنع عمه وابن عمه بمرافقته، ويعبر الخط الأخضر، ويدخل القدس، ويلتقي بفلسطينيين آخرين، في النهاية، لا تُهمّ الحمامة فهذه الرحلة تجلب الأمل والطمأنينة، ويرمز إليها طيران الحمامة.

بالطبع، تدور أحداث فيلم “أحلام عابرة” لرشيد مشهراوي في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة، وبالطبع، فإن الوضع الذي يصفه مشهراوي ليس جديداً (وقد صُوّر الفيلم في الواقع قبل مأساة السابع من أكتوبر وعواقبها الوخيمة)، وبالطبع، ليس هذا أول فيلم يُعرض في دور السينما الفرنسية يتناول حياة الفلسطينيين أو الإسرائيليين، ومع ذلك، فإن مشاهدة “أحلام عابرة” اليوم تجربة لا يمكن النظر إليها بحيادية، من دون التفكير في تصاعد العنف الذي تشهده المنطقة منذ عام ونصف، ولاسيما في غزة، بل وفي الضفة الغربية أيضاً “كما يتضح تحديداً من خلال مجموعة الأفلام القصيرة “من الصفر”، التي جمعها رشيد مشهراوي نفسه، وصُوّرت في غزة بعد السابع من أكتوبر”.

وهكذا، يبدو اللطف التكويني لفيلم رشيد مشهراوي أشبه بمفارقة درامية مروعة، ويزداد الأمر سوءاً لأن العنف يكمن في صميم هذا اللطف، بل وفي هذه الفكاهة أحياناً.. وكأن الفيلم بأكمله تجسيدٌ لنكتةٍ أطلقها نحاتٌ على خشب في أول خمس عشرة دقيقة من الفيلم الروائي.

هذا هو الحال مع نبرة الفيلم، التي هي في الوقت نفسه طفولية، وتبدو مثل بداية نكتة حانة وتحمل كل مرارة الوضع الفلسطيني: الطفل سامي، في الثانية عشرة من عمره- متلهفاً للانطلاق- ينطلق بحثاً عن طائره المفقود منذ ثلاثة أيام، لكن القيام برحلة بسيطة بضعة كيلومترات للبحث عن حمامة- على وجه التحديد- ليس بالأمر السهل على الإطلاق في فلسطين.

إلى جانب بُعده الساذج والرقيق والساخر، يُمثل فيلم الطريق هذا، قبل كل شيء، فرصةً للمخرج لرسم خريطةٍ لمشهدٍ من خلال تحركات شخصياته فيه، من مخيم قلنديا للاجئين حيث يعيش مع والدته، ينطلق بطلنا الشاب لزيارة عمه، وهو تاجر صغير ومشرف على ورشة تماثيل خشبية في بيت لحم، من مدينة ميلاد المسيح، يسافر سامي وعمه وابن عمه إلى مدينة القدس، ثم، بعد أن فقدوا الأمل، يمدون رحلتهم إلى حيفا – قبل أن يعودوا إلى نقطة البداية، مخيم اللاجئين.

كما يُقال، وكما يُظهر أي فيلم طريق جيد، ليس الوصول هو المهم، بل الرحلة، بل إن تفاصيلها، بتعبير أدق، هي سيارة أجرة مكتظة بالركاب؛ سيارة فولكس فاجن قديمة يضطر العم إلى استعارتها من صاحب العمل للقيام بالرحلة؛ طرق صحراوية مسدودة بنقاط تفتيش، وكأنها مخاطر جمة، أو وجبات في محطات خدمة الطرق السريعة حيث قد يُسبب أدنى إهمال مأساة بسيطة (قفص حمام سامي، الذي ينساه على شرفة مطعم الوجبات السريعة، يُفجّره فريق تفكيك القنابل).

كل هذه العناصر تُظهر الوضاعة والإذلال اللذين يُشكّلان وجود الفلسطينيين في الضفة الغربية، بل إن المخرج يتمتع بالذكاء الكافي لدعم التظاهرة بنقطة إضافية، التجارة، وبما أن رحلة بيت لحم- القدس تُتيح للعم فرصة بيع تماثيله الخشبية لتاجر سياحي في العاصمة، يُضاعف المخرج عرضه عن التدفقات البشرية بعرض آخر عن تداول البضائع، بالإضافة إلى الترحيب غير الحار الذي يخصصه التاجر لمورّده، يبدو أن المخرج يدلي بملاحظة، ساخرة إلى حد القسوة مرة أخرى، من أجل البقاء، يجب على الفلسطينيين بيع منتجاتهم للسياح الذين يأتون لزيارة إسرائيل.

ومع ذلك، قد نكون مخطئين- إذا راقبنا الفيلم في ضوء الأحداث الجارية- إذا اعتبرنا نوايا المخرج مجرد ملاحظة قاسية، فبينما يصور ظروفاً معيشية صعبة، يبدو رشيد مشهراوي، قبل كل شيء، وكأنه يبني جسوراً بين الناس، بمن فيهم الإسرائيليون والفلسطينيون. يُظهر المشهد الأخير- وهو وعد بالمصالحة بين عم سامي ووالدته- هذا التفاؤل.

كنا نفضل مشهداً أكثر دقة وأقل ابتذالًا: تفتيش ابن عم سامي عند نقطة التفتيش – الذي يتعين عليه خلع طبقات أكثر فأكثر من الملابس للعبور من دون إصدار صوت إلى الجانب الآخر من نقطة التفتيش- من قبل الجندي الإسرائيلي الذي يجري التفتيش. عندما يرتدي الأول ملابسه، يحدث تبادل طويل وصامت للنظرات، خالٍ من أي عداوة، بين الشابين.

مثل هذا المشهد أو مشهد سابق في الفيلم، إذ يقنع سامي صديقاً في مثل عمره بالذهاب معه في رحلة، قبل أن يختفي الأخير من الفيلم، لدهشتنا الكبيرة، من دون أن يعود، يُضاعف أحلاماً من المنعطفات السردية والحكايات والأدوار الثانوية التي تستحوذ على كل الأضواء طوال مشهد واحد فقط.