الثورة – لميس علي:

بحسب مفهومك لمعاني الوحدة أو العزلة، تأتي جرأتك قبولاً أو نفياً.

وفي حال القبول فما هو إلا دليلٌ على غنى عالمك الداخلي الذي يجعلك تعترف (وحدتي أعظم إنجازاتي).

يرى البعض أن خوف الإنسان من مصاحبة نفسه أو عدم قدرته على مصاحبتها هو السبب الأول الذي يدفعه لكره الوحدة/العزلة.

كان باسكال ممن أشاروا إلى أن معظم مشكلات المرء تأتي من عدم قدرته على الجلوس وحيداً في غرفته.

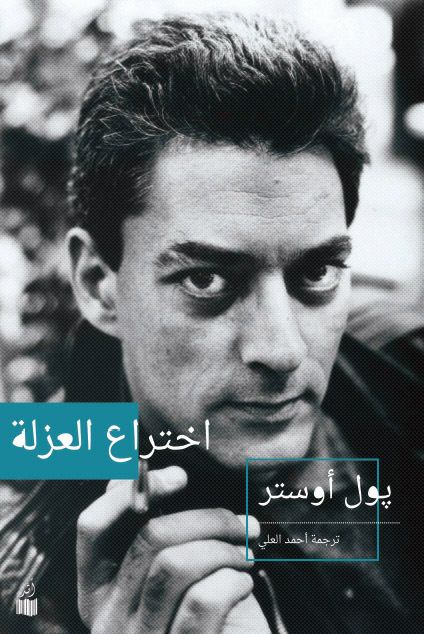

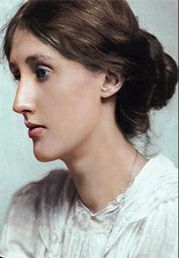

بينما تفنّن البعض الآخر في (اختراع العزلة) على طريقه “بول أوستر”، و”فرجينيا وولف” في غرفتها التي تخصّها وحدها، حيث تُختزن الأفكار، فتعمل على خلقها وصقلها لتغدو شيئاً ما يشبه المرء ويطبع من خلاله بصمته في عوالم تُعيد ابتكار الحياة بحسب رؤاه.

يبدو أن المعاني التي تقصّدها كل من “أوستر” و”وولف” في عيش العزلة تُبقيها في إطارها الإيجابي.. وهي قياساً إلى الوحدة كذلك.. لأنك عملياً حين تحيا عُزلتك فأنت لست وحيداً بحسب “حنا أرندت”، (لأن العزلة وأنت تفكر ليست عزلة.. لأن بها أنت ونفسك، أما حين تمتنع عن التفكير فأنت في عزلة) بمعناها السلبي، وربما تحوّلت لوحدة.

ومع ذلك ثمة خلطٌ بين المعنيين، وعدم قدرة على ضبط الفروقات بوضوح كامل.. فيصبح هناك نوعٌ من التماهي بين المفردتين.. فهل من يستطيع عيش (العزلة)، يصبح قادراً على قبول (الوحدة)؟

كلتا المفردتين تحتاجان غنى العالم الداخلي للمرء.. فبأي معنى يأتي هذا الغنى؟

بحسب “أرندت” بالمعنى (الفكري).. أي القدرة على توليد الأفكار ومرافقتها.. فأنت لستَ وحدَك وأنت قادرٌ على التفكير.. وحين تتوقف عن التفكير تصبح منعزلاً حتى عن نفسك فتحيا الوحدة بمعناها السلبي.. وبالتالي وبحسب غنى وجودة أفكارنا نصبح أقدر على مصادقة ذواتنا.

بهذه الطريقة تغدو (العزلة/الوحدة) وسيلة لاشتقاق طبقات معرفية وفكرية من أنفسنا.

نتأمّل عبرها تقلّبات (الذات).. نبصرها بكل هيئاتها ومن مختلف زوايا الرؤية.. ونتعرّف عليها بأعمق نقطة في طيّاتها.

تحذّر صاحب (تفاهة الشر) من أننا إذا فقدنا قدرتنا على العزلة، فإننا نفقد قدرتنا على التفكير.. كأن (الوحدة/العزلة) مرآة.. أو مجموع مرايا تتوضّع كل واحدة منها في ركن قصيّ من خفايا (الأنا/الذات) تعكس ما فيها.. وتُظهره على مرأى من عيون قلوبنا.

باختصار هي أداة لاكتشاف المنجم الداخلي.. لتفجير كنوزه.. وإظهارها للعلن.. فكيف لا يخطر، لمن أتقن مصاحبة نفسه، الاعتراف: وحدتي أعظم إنجازاتي؟!